ヘルスケアコラム

ある日突然、心臓や脳、足の血管が詰まり壊死を起こす

コレステロールがつくる粥腫それが血管を塞ぐ原因に

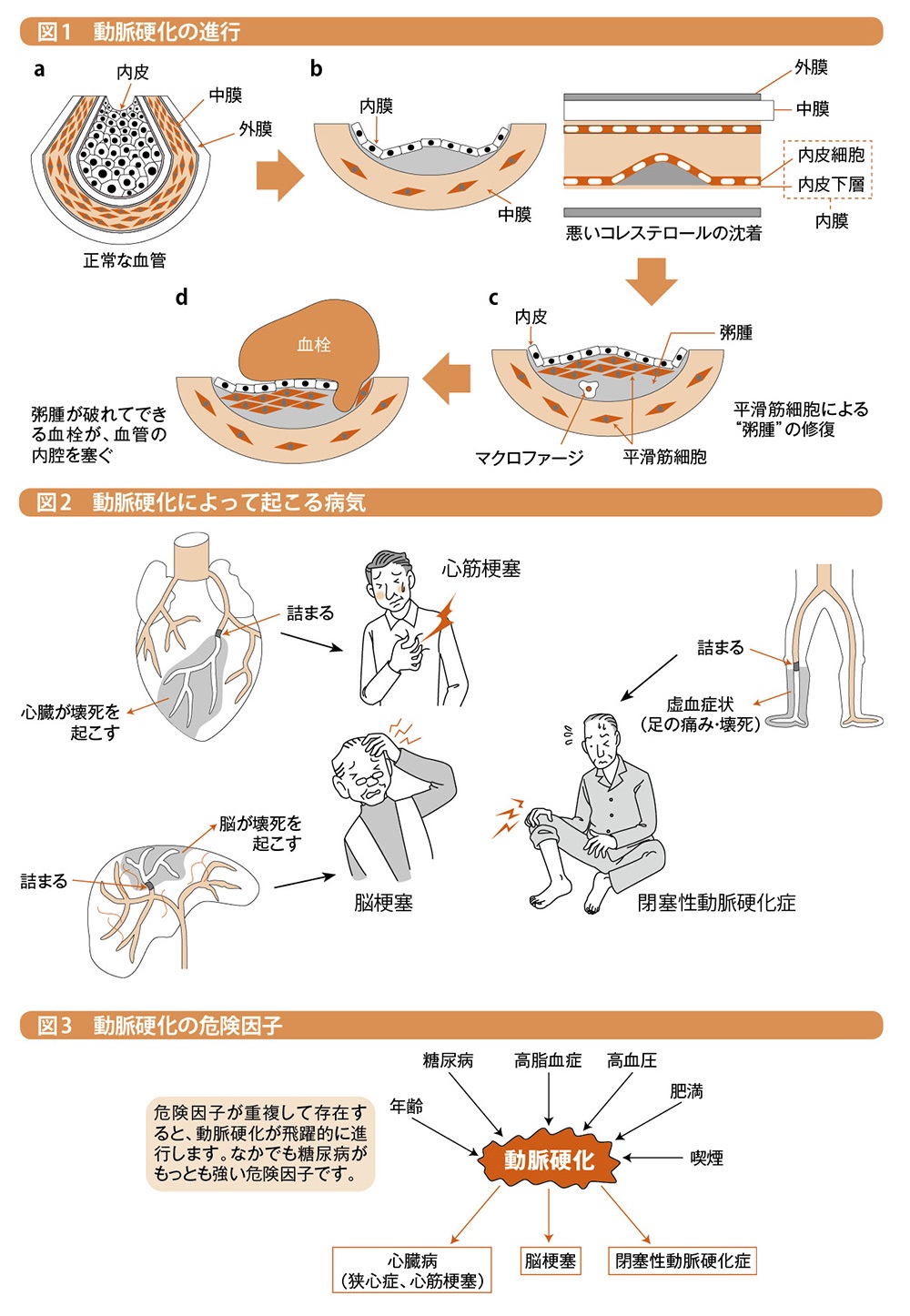

血管は内皮・中膜・外膜という3層からできています(図1a)。内皮は血管の緊張をゆるめたり、血管にコレステロールなどの物質が沈着することや、血管の中で血が固まるのを防いだりするなど、バリアとして大切な役割を果たしています。ところが、あとに述べる動脈硬化の危険因子が重なると、内皮のバリアとしての機能が弱まり、内皮の下に徐々にコレステロール、しかも動脈硬化を進める悪い性質を持ったコレステロールが沈着します(図1b)。そして、やがて粥(かゆ)のようにもろくなった粥腫(じゅくしゅ)(アテローム)ができあがります(図1c)。粥腫は大きくてもろいと、ある時、粥腫が破れて血栓ができ、血管の内腔を塞いでしまいます(図1d)。これが心臓を養う冠動脈に起こるのが、急性冠症候群です。脳やそれ以外の血管にも同じような現象が起こると考えられています。また、粥腫は破れなくても、非常に大きくなると血管を狭め、そこから先に血液が行き渡らないために、虚血(血液が届かないために酸素と栄養が不足する)症状が生じます。

心臓や脳では重度の場合、死に至る危険が高まる

動脈硬化は全身のさまざまな血管に起こりますが、特に問題となるのは心臓と脳、足です。心臓を養う冠動脈が細くなって十分な酸素と栄養が供給できなくなると、胸痛という症状が起こります。粥腫が破れて生じた血栓で血管の内腔が完全に閉塞してしまうと、そこから先の心臓部分は壊死(えし)してしまい、心不全や不整脈などを起こして死に至る危険が非常に高くなります。これが心筋梗塞です。脳の血管が詰まると脳梗塞となり、これも脳が壊死して手足の麻痺(まひ)が生じ、ひどい場合には死に至ります。また、足では、虚血によって歩いているうちに痛くなったり冷たくなったりして、ひどい場合には壊死を起こすこともあります。怖いのは、動脈硬化は静かに進行し、ある日突然症状が現れることです。症状がなくても動脈硬化の予防を心がけることが大切です。

学童期からゆっくり進行 メタボリックシンドロームに注意

動脈硬化は学童期から始まります。動脈硬化を進める危険因子として肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧、喫煙、年齢などが挙げられます。年齢以外の危険因子は生活習慣との関連が深いので、生活習慣病と呼ばれます。これらの危険因子をたくさん持つ人ほど動脈硬化が早く進行します(図3)。危険因子として肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧が合併した状態はメタボリックシンドロームと呼ばれ、最近大変注目されています。動脈硬化の進行を防ぐためには、生活習慣の改善、肥満の是正によって危険因子を減らすことが大切です。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ