ヘルスケアコラム

過剰なドキドキ、ハラハラは日常生活に支障を来す

不安は身を守るために本来備わっている生理的な反応

漠然とした恐れの感情である不安は、不快な感情ではありますが、本来は危険から身を守ったり、行動の結果が不利にならないように注意を向けるために必要な反応です。不安を感じるおかげで、私たちは危険な目に遭わないように用心したり、失敗しないように工夫をするなど、対策をとることができるのです。しかし、ちょっとしたことですぐに不安になってしまったり、不安の程度が原因に比べて強すぎると、その不安のためにやりたいことができなくなったり、行きたいところに行けなくなるなど、生活に支障を来すようになります。

脳内の「不安の神経回路」が敏感すぎる人は要注意

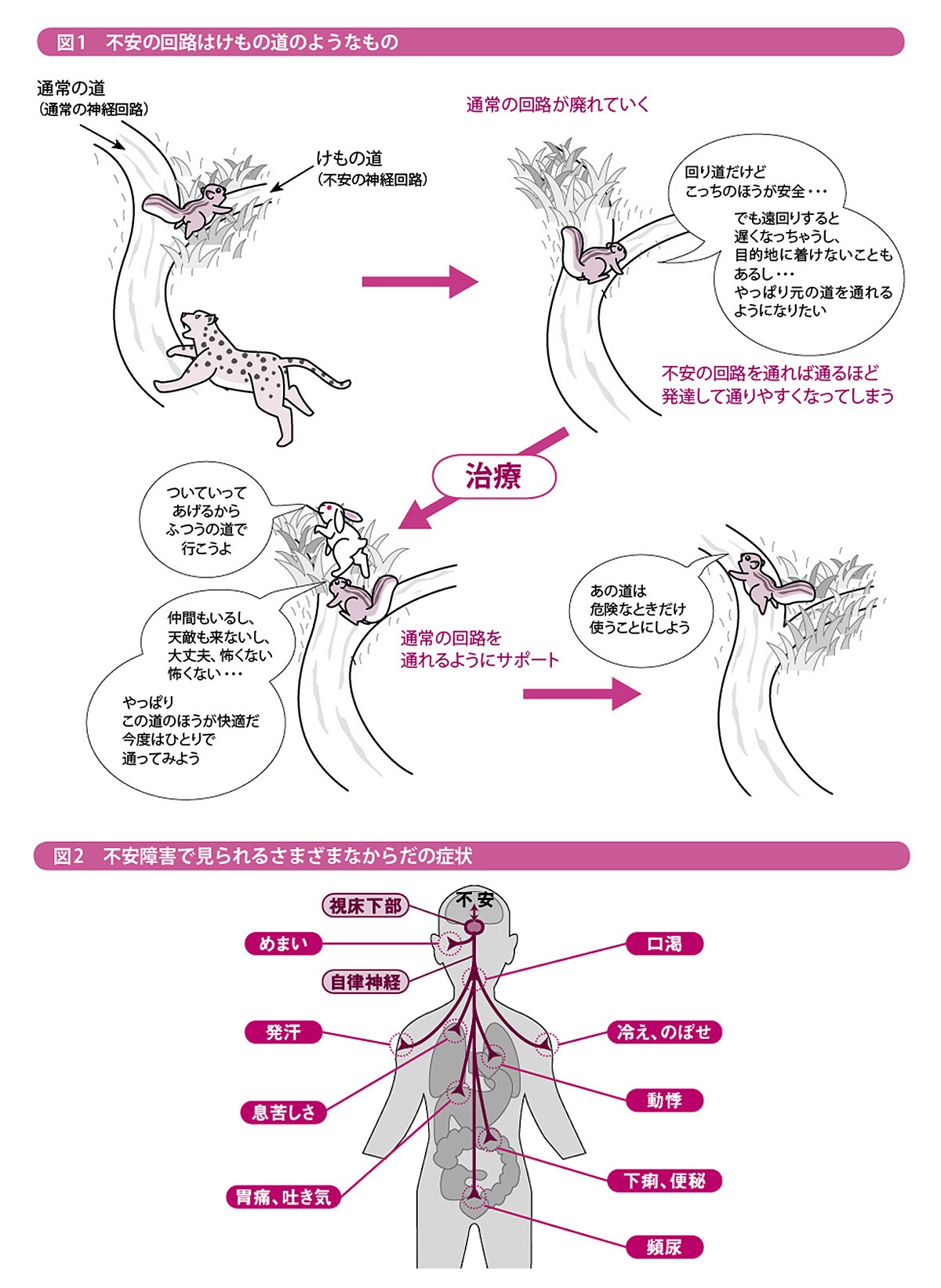

病的な不安のために日常生活に不都合が生じるようになったものを不安障害と言います。不安障害は、不安を基盤としたいろいろな病気の総称で、そのなかにはパニック障害、社会不安障害、強迫性障害、全般性不安障害、外傷後ストレス障害などが含まれます。不安障害の人は、脳のなかの「不安の神経回路」の働きが強すぎる状態になっています(図1)。この回路は使えば使うほど発達しやすい、つまり、不安の症状を心配すればするほど不安の症状が強くなっていく、という悪循環が起こりやすい特徴があります。体質的に不安の神経回路が過敏な人では、明らかなきっかけがなくてもこのような状態になってしまう場合もありますし、もともとは不安になりやすい人でなくても、実際に大きなトラブルを体験するなどのきっかけで不安の回路のスイッチが入ってしまうこともあります。

不安や心配事があるとからだにもいろいろ症状が出る

誰でも、不意に危険な目に遭ったとき、心臓がドキドキしたり、冷や汗が出たり、鳥肌が立ったりしたことがあるでしょう。あるいは、心配事があるときに胸が苦しくなったり、胃の調子が悪くなったりした経験はありませんか? これらは自律神経のバランスが乱れたときに起こる症状です。自律神経とは、全身に張りめぐらされ、意思の力でコントロールできない心臓、胃腸、汗腺などの働きを調節している神経です。この自律神経の働きをコントロールしている脳の視床下部は、不安の神経回路との関係が深いため、不安障害ではこうした自律神経の乱れによるからだの症状を伴うのが特徴です(図2)。こうした症状は、通常の検査では異常が見られないことが多いのですが、実際に症状はあるため、「何か隠れた病気があるのでは」と、新たな不安が生じ、ますます症状が強くなるという悪循環を起こすことがあります。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ