ヘルスケアコラム

合併症にならない、進ませない食事・運動・薬

成人6人に1人が糖尿病かその疑いどんな症状が現れるのか?

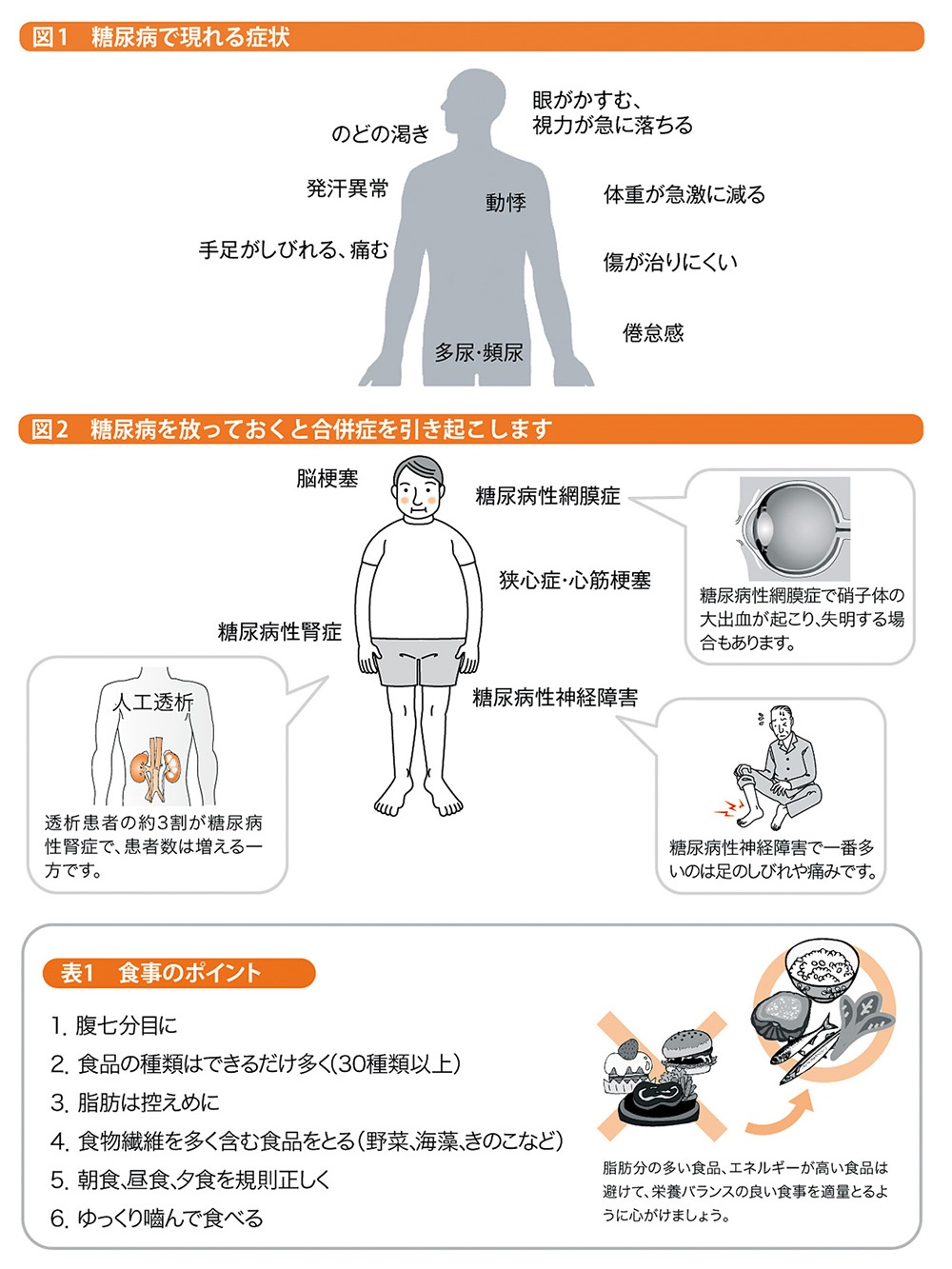

糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きが低下して、血液中の糖分(血糖)が異常に高くなった状態(高血糖)が続き、全身にさまざまな合併症を引き起こす病気です。初期には自覚症状はほとんどありませんが、進行すると特徴的な症状(のどが渇く、多飲、多尿、食べているのに体重が減る、疲れやすいなど)が出てきます(図1)。糖尿病かどうかは血糖値および糖尿病特有の症状や合併症の有無などから診断します。

2002年のわが国の調査では成人の6人に1人が糖尿病かその疑いがあるという結果でしたが、その後も患者数は増え続けていると推定されており、大きな問題となっています。

2002年のわが国の調査では成人の6人に1人が糖尿病かその疑いがあるという結果でしたが、その後も患者数は増え続けていると推定されており、大きな問題となっています。

怖い三大合併症と太い血管の動脈硬化

高血糖が続くと細い血管の障害(細小血管症)が起こり、糖尿病特有の合併症が起こります。糖尿病による目の病気(糖尿病性網膜症)や腎臓の病気(糖尿病性腎症)に、手足のしびれなどの末梢神経や自律神経の病気(糖尿病性神経障害)を加えた3つを糖尿病の三大合併症と呼んでいます(図2)。糖尿病性網膜症は、初期には自覚症状はありませんが、進行すると眼底出血に至り、往々にして失明の危険性もある病気です。たんぱく尿が出現し、腎臓の働きが低下していく糖尿病性腎症は糖尿病の診断後10~15年で発症するとされますが、そのまま進行すれば腎臓はほとんど働かなくなり、人工透析が必要になってきます。糖尿病性神経障害は糖尿病発症後比較的早期から出現します。よく見られる症状は、足のしびれ、手足のほてりや痛み、便秘、下痢、めまい、立ちくらみなどですが、顔面神経が麻痺(まひ)したり、物が二重に見えたりすることもあります。

これら三大合併症に加えて、糖尿病で問題になるのは太い血管の動脈硬化(大血管症)です。すなわち、糖尿病では心筋梗塞や脳梗塞などを起こしやすくなり、いったんこれらを発症すると、生命に危険を生じたり麻痺や運動制限が残ったりすることが少なからずありますので注意が必要です。

これら三大合併症に加えて、糖尿病で問題になるのは太い血管の動脈硬化(大血管症)です。すなわち、糖尿病では心筋梗塞や脳梗塞などを起こしやすくなり、いったんこれらを発症すると、生命に危険を生じたり麻痺や運動制限が残ったりすることが少なからずありますので注意が必要です。

食事のポイントは規則正しく、食物繊維を多く

まずは糖尿病にならないように適切な食事と運動を心がけることが大切です。

食事は量を食べすぎないようにして(適正なエネルギー内の食事摂取)、栄養上のバランスに注意してください(表1)。運動も歩行運動なら1回15~30分、1日2回を目安に1週間に3日以上行うとよいでしょう。すでに糖尿病と診断された方は、加えて血糖値を下げる飲み薬や、インスリンの注射などによる治療が必要になることがあります。合併症が出てしまった方でもしっかりと治療を続け血糖を正常に近い値に保つことで、合併症の進行を抑えることができます。

食事は量を食べすぎないようにして(適正なエネルギー内の食事摂取)、栄養上のバランスに注意してください(表1)。運動も歩行運動なら1回15~30分、1日2回を目安に1週間に3日以上行うとよいでしょう。すでに糖尿病と診断された方は、加えて血糖値を下げる飲み薬や、インスリンの注射などによる治療が必要になることがあります。合併症が出てしまった方でもしっかりと治療を続け血糖を正常に近い値に保つことで、合併症の進行を抑えることができます。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ