ヘルスケアコラム

合併症の骨折は寝たきりの元凶CaやビタミンD・K摂取で予防

太ももの付け根が骨折すると約10%が1年以内に死亡

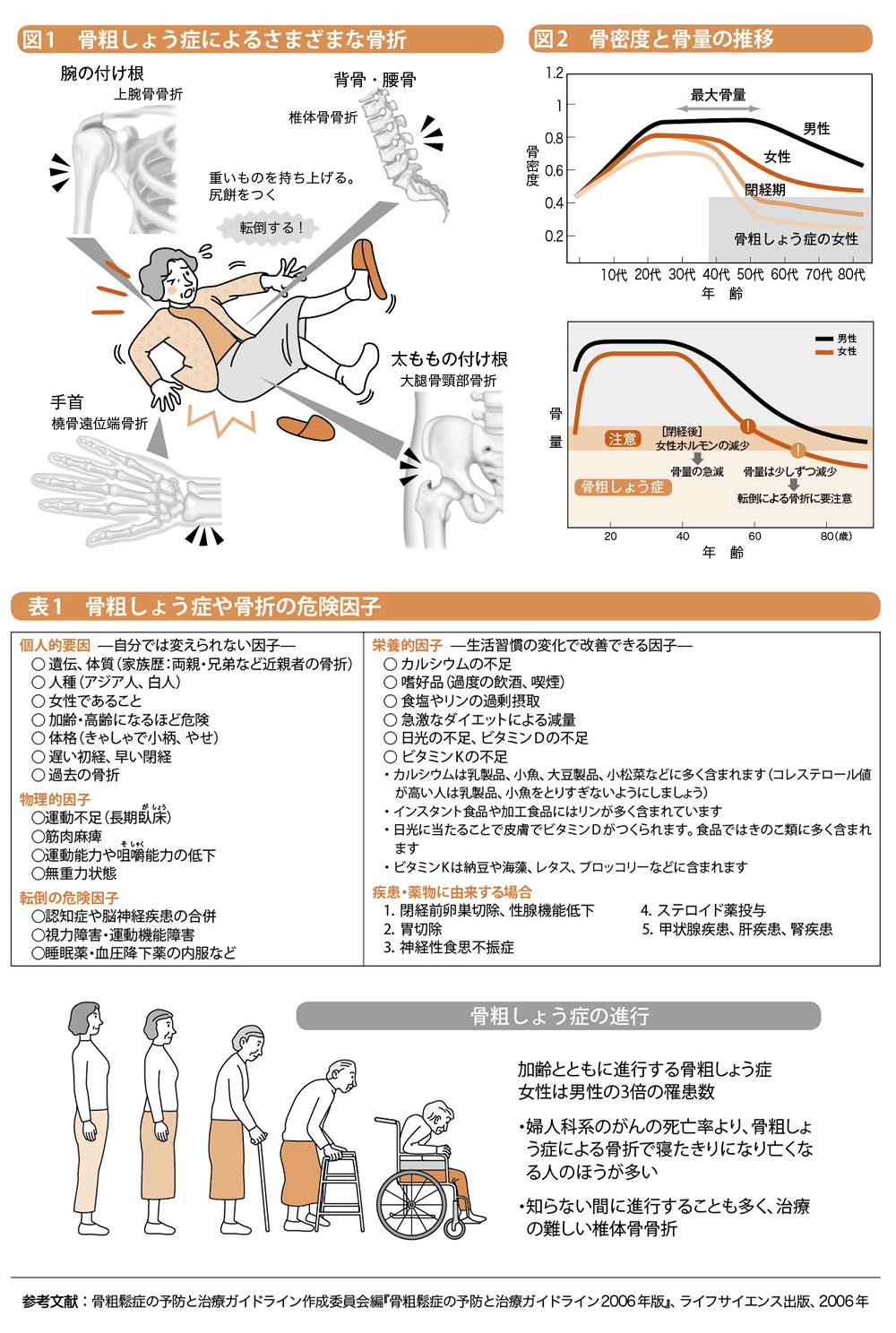

骨粗しょう症は「骨の中身がスカスカになり骨折しやすくなる病気」で、骨粗しょう症の合併症の骨折は寝たきりの原因の第2位です。「骨の密度」と「骨の質」で決まる骨強度が弱くなって、転んで手をついたときに手首の上の部分で折れたり(橈骨遠位端(とうこつえんいたん)骨折)、転んだときに太ももの付け根が折れたり(大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)骨折)、尻餅(しりもち)をついたり重いものを持ち上げたりして背骨が折れる(椎体骨(ついたいこつ)骨折)など、軽度の外からの力で骨折しやすくなった状態です(図1)。

骨粗しょう症患者では、いったん骨折すると完全に元に戻すことは難しく、背骨が曲がって外見上の変化や慢性の痛みでうつ状態になったり、呼吸器系機能・消化器系機能が低下したりします。大腿骨頸部骨折後は約10%が1年以内に亡くなり、約30%は日常生活を送る能力が低下すると言われています。

骨粗しょう症患者では、いったん骨折すると完全に元に戻すことは難しく、背骨が曲がって外見上の変化や慢性の痛みでうつ状態になったり、呼吸器系機能・消化器系機能が低下したりします。大腿骨頸部骨折後は約10%が1年以内に亡くなり、約30%は日常生活を送る能力が低下すると言われています。

高齢になるほど増加女性患者は男性の約3倍

骨の量(骨密度)は、成長とともに増加し、男女とも第二次成長後に最大値(最大骨量)となり、成人期に一定に保たれたあと、老化とともに低下します(図2)。骨量減少により骨強度は低下するため、骨粗しょう症は高齢になるほど増加し、わが国では50歳以上で患者数は780~1,100万人程度いると推測されます。また、女性の最大骨量は男性より低く、骨量減少も男女共通の老化に加え、閉経期の急激な女性ホルモンの減少によるものが加わるため、骨粗しょう症の罹患数は男性の3倍程度となっています。

現在わが国の診断基準ではX線、血液・尿検査、問診などから、ほかに骨密度を減少させる原因がなく、骨密度測定機器の測定値が若年者の平均骨密度の70%未満、または70%~80%未満で軽度の外からの力での骨折(脆弱性(ぜいじゃくせい)骨折)がある場合を骨粗しょう症と診断しています。

現在わが国の診断基準ではX線、血液・尿検査、問診などから、ほかに骨密度を減少させる原因がなく、骨密度測定機器の測定値が若年者の平均骨密度の70%未満、または70%~80%未満で軽度の外からの力での骨折(脆弱性(ぜいじゃくせい)骨折)がある場合を骨粗しょう症と診断しています。

転倒予防のために生活環境の整備を

骨は体重を支える柱としての働きと、Ca(カルシウム)の貯蔵庫(体内Caの99%を貯蔵)としての働きがあります。神経や筋肉が正常に働くには血液中のCa濃度が一定に保たれる必要があり、骨組織内では常につくったり壊したりを繰り返し、その摂取量や排泄量のばらつきを調節します。Ca摂取不足、運動不足などで重力がかかりにくい状況などが骨粗しょう症の危険因子となります(表1)。骨粗しょう症の予防と治療には、若い時期における高い最大骨量の獲得と維持、老化に伴う骨強度低下の抑制、骨折予防のための低骨量の早期発見と治療、転倒予防のための生活環境の整備が大切です。食生活の見直し、運動習慣の獲得、履き物の工夫、自宅内の整理や整備、夜間灯の設置などを考えてみましょう。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ