ヘルスケアコラム

異常がないのに下痢や便秘が続く。まずはライフスタイルの改善から

日本人の10~20%がかかっている“国民病”

われわれは食物を摂取して、それを消化・吸収し排泄するという行為を毎日繰り返しており、そこでは小腸や大腸などの消化管が大きな役割を果たしています。

消化管に病気が生じると便秘や下痢といった症状が出現しますが、たとえばかぜの際の下痢の多くは数日で治ります。しかし、大腸内視鏡検査を行っても異常が認められないにもかかわらず、下痢や便秘が長期間にわたって続く病気があり、「過敏性腸症候群」と呼ばれています。一般人の10~20%は過敏性腸症候群を持っていると推測されており、消化器科を受診する患者の約半数はこの病気であるとも言われています。

消化管に病気が生じると便秘や下痢といった症状が出現しますが、たとえばかぜの際の下痢の多くは数日で治ります。しかし、大腸内視鏡検査を行っても異常が認められないにもかかわらず、下痢や便秘が長期間にわたって続く病気があり、「過敏性腸症候群」と呼ばれています。一般人の10~20%は過敏性腸症候群を持っていると推測されており、消化器科を受診する患者の約半数はこの病気であるとも言われています。

トイレが心配で電車に乗れなくなることも

過敏性腸症候群の患者さんの多くは若いころから症状が認められます。性別では、女性のほうが男性の約2倍程度かかりやすいとされています。

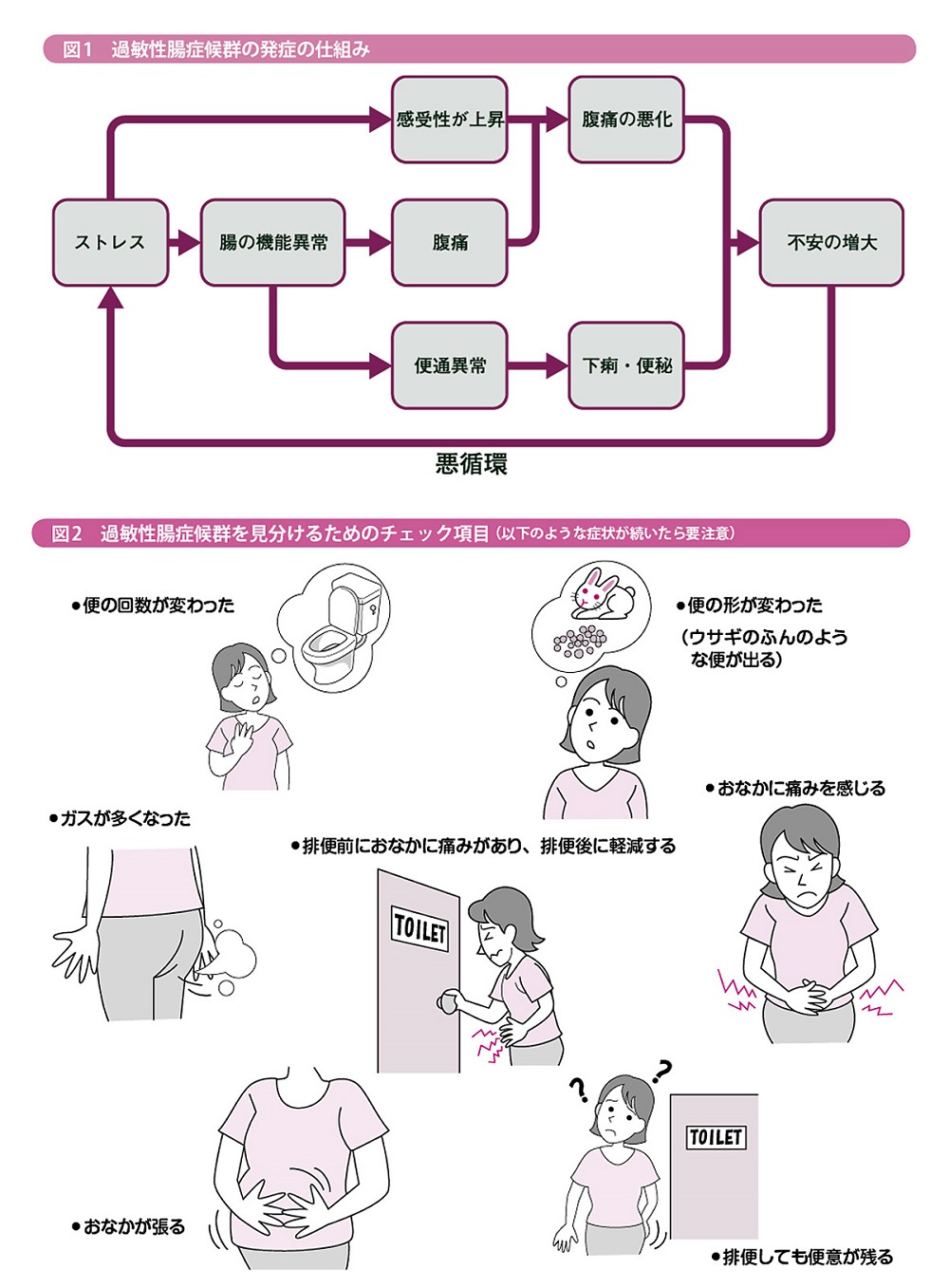

慢性的に続く腹痛や下痢、便秘、腹部膨満感、ガスの増加などといった症状が見られ、症状のタイプによって下痢型、交代型(便秘と下痢を繰り返す)、ガス型などに分類されています。原因としては、腸脳相関※や消化器の運動異常、知覚過敏などが考えられており、ストレスがかかると悪化しやすいことも知られています(図1)。

症状は朝に出現しやすく、会議や試験といった緊張した場面でも起こりやすくなります。症状がひどくなると、「トイレがない電車やバスに乗って、下痢になったらどうしよう」と心配するあまり、乗車することができない人や、各駅で降りてトイレに向かう人もいます。

慢性的に続く腹痛や下痢、便秘、腹部膨満感、ガスの増加などといった症状が見られ、症状のタイプによって下痢型、交代型(便秘と下痢を繰り返す)、ガス型などに分類されています。原因としては、腸脳相関※や消化器の運動異常、知覚過敏などが考えられており、ストレスがかかると悪化しやすいことも知られています(図1)。

症状は朝に出現しやすく、会議や試験といった緊張した場面でも起こりやすくなります。症状がひどくなると、「トイレがない電車やバスに乗って、下痢になったらどうしよう」と心配するあまり、乗車することができない人や、各駅で降りてトイレに向かう人もいます。

便秘がちの人は食物繊維を多くとり下痢傾向の人は飲酒を控える

重症度によって治療法に違いはありますが、まずは食生活を含めたライフスタイルを見直すことが出発点です。便秘の人は食物繊維を多くとり、下痢をしやすい人は飲酒を控えることが望まれます。規則正しい食事と十分な睡眠、ストレスをできるだけ発散する機会を増やすといったこともポイントです。

ライフスタイルを改善しても症状が良くならないときには、早めに専門医を受診する必要があります。整腸剤、抗不安薬、抗うつ薬などの薬物療法や心理療法が有効とされています。心理療法では具体的には問題がないことを保証し、支持する、一般心理療法が中心となります。

※腸脳相関●大脳と大腸とは自律神経系を介して相互に連携しているが、過敏性腸症候群の原因の一つに脳の痛覚中枢における知覚過敏が考えられている。

ライフスタイルを改善しても症状が良くならないときには、早めに専門医を受診する必要があります。整腸剤、抗不安薬、抗うつ薬などの薬物療法や心理療法が有効とされています。心理療法では具体的には問題がないことを保証し、支持する、一般心理療法が中心となります。

※腸脳相関●大脳と大腸とは自律神経系を介して相互に連携しているが、過敏性腸症候群の原因の一つに脳の痛覚中枢における知覚過敏が考えられている。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ