ヘルスケアコラム

魚をたくさん食べることが心血管病を確実に予防

日本は欧米先進国に比べて心筋梗塞の死亡率が低い

世界中の死因で一番多いのは心血管病です。今までは工業の発達した先進国に多かったのですが、近年はそれ以外の国でも増えてきています。日本は工業の発達した先進国ではありますが、心血管病の代表である心筋梗塞の死亡率は欧米の国々の3分の1から10分の1で、大変不思議がられています。おそらく日本の伝統的な食事、なかでも魚をたくさん食べることが健康や心血管病の予防によいのではないかと考えられています。

EPAは動脈硬化を予防DHAは脳の働きを活性化

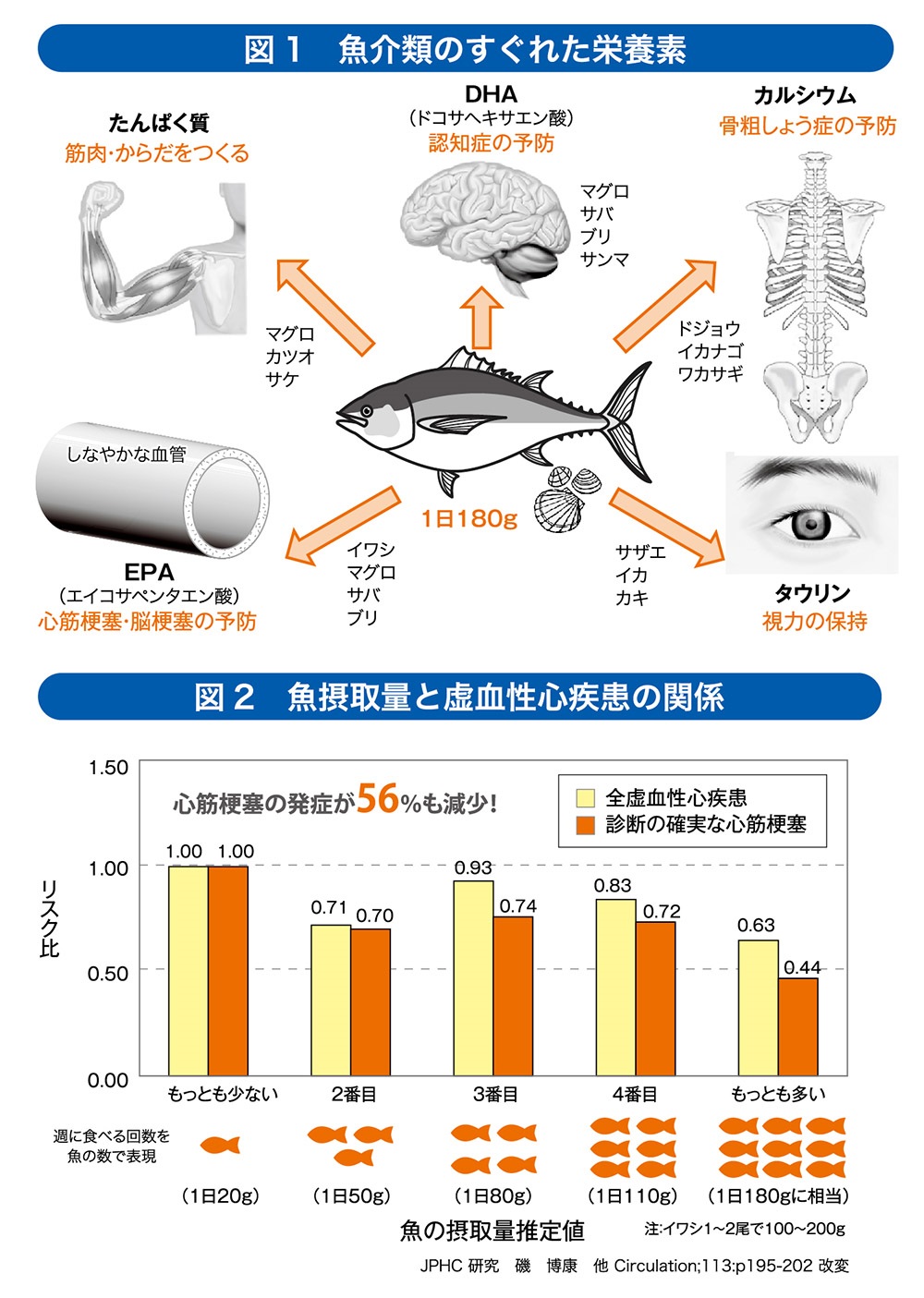

魚介類はすぐれた栄養の宝庫です。良質のたんぱく質、カルシウム、EPAやDHAのn-3系多価不飽和脂肪酸、タウリンなどを含みます(図1)。

たんぱく質はからだをつくり、健康には欠かせないものです。カルシウムは骨や歯の材料になり、不足すると骨粗しょう症などで骨折しやすくなり、そのことが原因で寝たきりになってしまうこともあります。EPAは血中のコレステロールや中性脂肪を下げ、過剰な血小板の凝集を防ぐことで、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞を予防します。DHAは脳の働きを活性化し、記憶力などを高めます。EPAとDHAは背の青い魚に多く含まれます。貝類に含まれるタウリンには、視力を保つ働きがあります。

たんぱく質はからだをつくり、健康には欠かせないものです。カルシウムは骨や歯の材料になり、不足すると骨粗しょう症などで骨折しやすくなり、そのことが原因で寝たきりになってしまうこともあります。EPAは血中のコレステロールや中性脂肪を下げ、過剰な血小板の凝集を防ぐことで、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞を予防します。DHAは脳の働きを活性化し、記憶力などを高めます。EPAとDHAは背の青い魚に多く含まれます。貝類に含まれるタウリンには、視力を保つ働きがあります。

魚の消費量は欧米人の3倍以上若い世代の摂取量の少なさが心配

われわれ日本人はどれくらい魚を食べているのでしょうか。日本人は1日平均約70gの魚を食べていると言われています。欧米人と比べると多いほうですが、特に若い世代の魚離れが顕著で、年々消費量が減っています。

1世帯あたりの年間購入量で見ると、魚ではサケ、イカ、マグロ、サンマが多く、貝ではアサリ、ホタテ、カキが多いと報告されています。

1世帯あたりの年間購入量で見ると、魚ではサケ、イカ、マグロ、サンマが多く、貝ではアサリ、ホタテ、カキが多いと報告されています。

魚を週8回食べる人は心筋梗塞発症の危険度が低い

厚生労働省研究班の大規模調査で、週8回魚を食べる人(180g/日)は週1回しか食べない人(23g/日)と比べて、心筋梗塞を発症する危険度が56%も低いことがわかりました(図2)。また、純度98%以上のEPAが入った薬をコレステロール低下薬であるスタチン系薬剤に追加投与すると、心血管病の発症をさらに19%下げることも大規模試験でわかりました。このように魚を食べることの重要性は科学的に証明されています。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ