ヘルスケアコラム

特定の能力習得が大変遅れる逆転の発想で得意分野を伸ばす

読む、書く、計算などが非常に苦手原因は神経回路の異常?

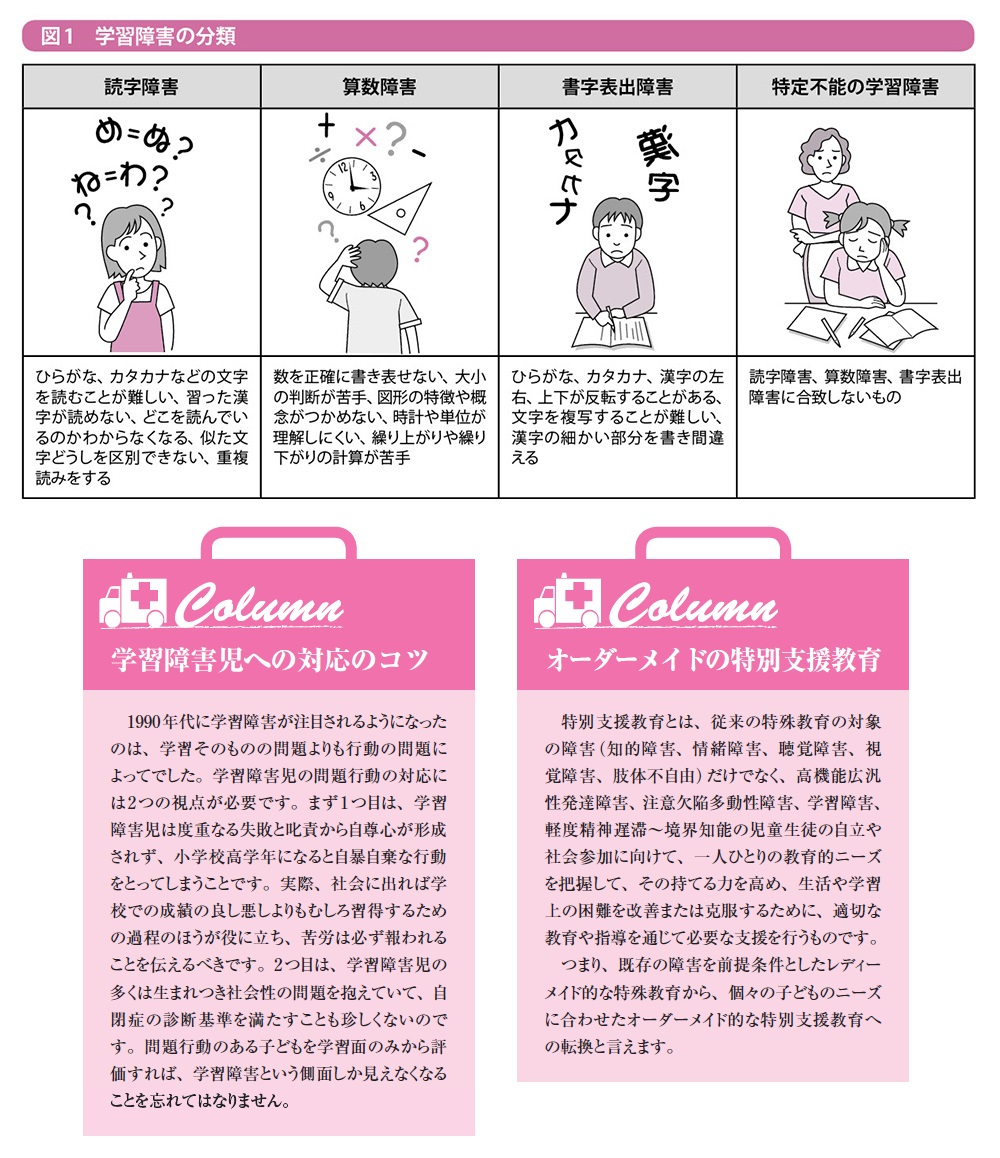

学習障害児とは知的な遅れがないのに、通常の学習をしても読む、書く、計算などの特定の能力の習得が非常に遅れる子どもを指します(図1)。単に成績が悪いことを意味するものではありません。原因はよくわかっていませんが、非常に微細な神経や神経回路の異常であると推測されています。

日本では欧米諸国に比べて学習障害はあまり知られていません。学習障害のなかで代表的な読みの障害である読字障害を例に挙げると、英語圏の読字障害は日本人の4~7倍ほどいることがわかっています。日本語では漢字一つひとつに意味がありますが、英語は意味のないアルファベットの組み合わせからなります。ひらがなも1文字ごとの読み方が決まっていますが、アルファベット一つひとつには決まった読み方がありません。このような理由から日本語は英語より習得がやさしいと考えられています。

逆に言えば、日本では日本語の持つ特性のため、読字障害があまり重要視されなかったとも言えるでしょう。それでも、日本では読字障害は子どもの1%未満と言われていましたが、その後の調査で2%以上いることがわかりました。また、読字障害を含む学習障害全体では子どもの5%近くいると推測され、学習障害に対する取り組みが必要であることが明らかになっています。

日本では欧米諸国に比べて学習障害はあまり知られていません。学習障害のなかで代表的な読みの障害である読字障害を例に挙げると、英語圏の読字障害は日本人の4~7倍ほどいることがわかっています。日本語では漢字一つひとつに意味がありますが、英語は意味のないアルファベットの組み合わせからなります。ひらがなも1文字ごとの読み方が決まっていますが、アルファベット一つひとつには決まった読み方がありません。このような理由から日本語は英語より習得がやさしいと考えられています。

逆に言えば、日本では日本語の持つ特性のため、読字障害があまり重要視されなかったとも言えるでしょう。それでも、日本では読字障害は子どもの1%未満と言われていましたが、その後の調査で2%以上いることがわかりました。また、読字障害を含む学習障害全体では子どもの5%近くいると推測され、学習障害に対する取り組みが必要であることが明らかになっています。

苦手なことばかり挑戦させると自信を失い劣等感を持つことに

学習障害への対応としては、苦手分野の克服に目が行きがちになりますが、苦手なことばかりやらされれば、子どもは達成感をほとんど味わうことができません。結果として自信が持てなくなり、劣等感を持つことも少なくなく、学習に対する意欲は年齢とともに減っていきます。ですから逆転の発想で、得意分野を伸ばす工夫をして、苦手分野にも挑戦する意欲を引き出すことが大切です。

また、家族や教師は子どもの努力が足りないのではないことを理解し、努力が実らない苦しみに共感することも重要です。

また、家族や教師は子どもの努力が足りないのではないことを理解し、努力が実らない苦しみに共感することも重要です。

学習障害児の効率的な教育の研究が進みつつある

学習障害の子どもをいかに効率よく教育するかという研究も行われています。日本LD学会※ではLD教育士という認定資格を設けて、学習障害の教育を推進しようとしています。また、教育現場ではパソコンや計算機などを利用することによって、学習障害の子どもが効率よく学べるような環境整備も求められます。さらに、教育カリキュラムや入学試験では、特定な分野を免除するような制度も必要でしょう。

これらの実現のためにも、学習障害が広く社会に理解されることが重要になります。

※日本LD学会

日本LD学会は学習障害(learning disabilities:LD)という概念を理解し、学習障害の人々への科学的で、適切な発達支援を考えるために、教育、心理、医療など、さまざまな領域に携わる専門家や教師、保護者によって、1992年に設立された学術研究母体。http://www.jald.or.jp

これらの実現のためにも、学習障害が広く社会に理解されることが重要になります。

※日本LD学会

日本LD学会は学習障害(learning disabilities:LD)という概念を理解し、学習障害の人々への科学的で、適切な発達支援を考えるために、教育、心理、医療など、さまざまな領域に携わる専門家や教師、保護者によって、1992年に設立された学術研究母体。http://www.jald.or.jp

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ