ヘルスケアコラム

揚げ物や動物性食品は1品まで尿酸の排泄に有効な野菜を摂取

脳卒中のリスクを考えてビールなら中ビン1本が適正量

毎日アルコールをどれくらい飲まれていますか? 昔からアルコールは「百薬の長」と言われ、ストレス解消の一つとして楽しまれている方も多いのではないでしょうか?

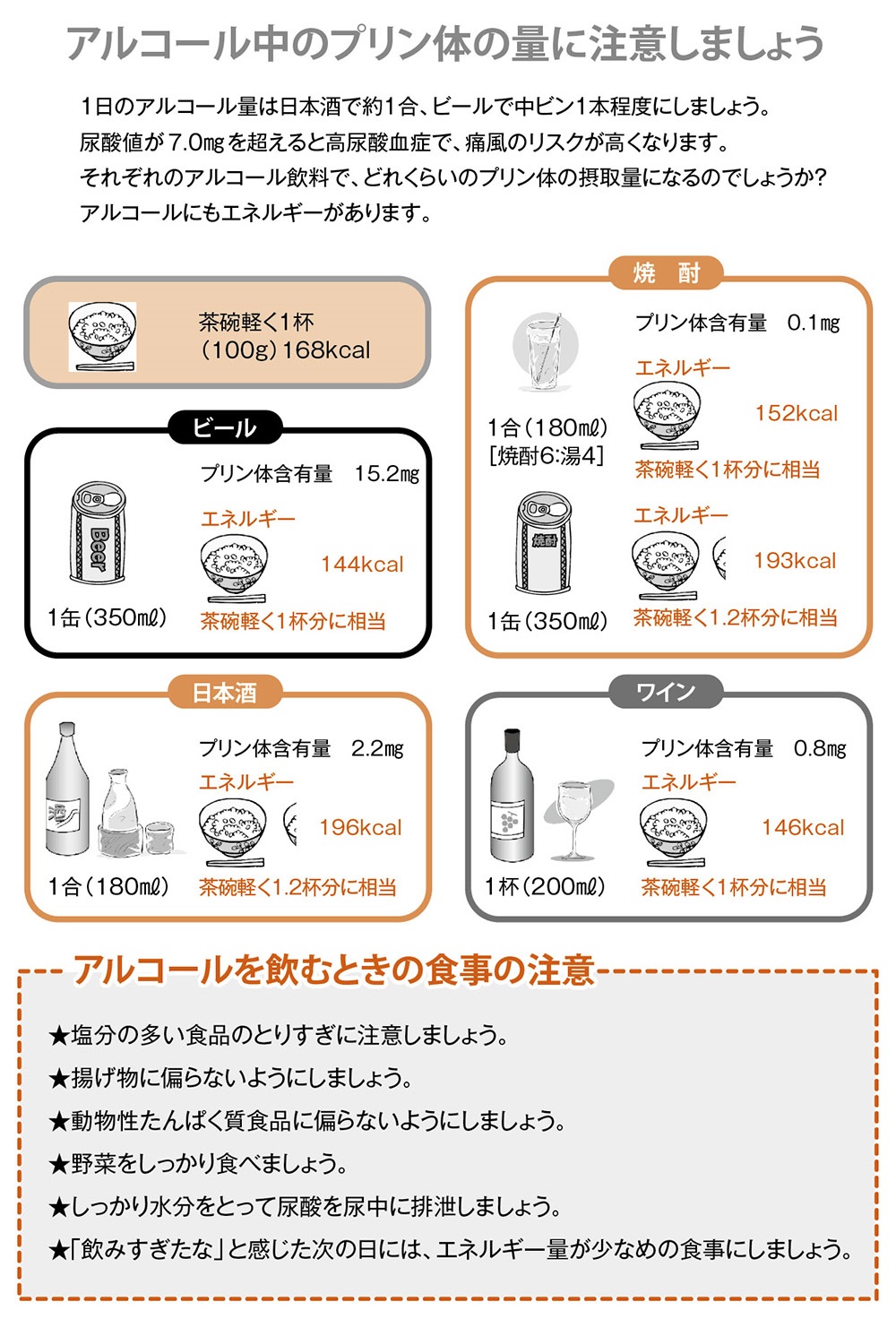

アルコールと健康の関連について明らかにされているなかでもっとも根拠のあることは、血圧や尿酸との関連です。これまでの疫学的調査※により、特に男性では飲酒が脳卒中の危険因子であることが明らかになっています。現在のところ、血圧上昇のリスクを考えると、エタノール換算※で男性は20~30mL/日、女性は10~20mL/日に制限したほうがよいと言われています。日本酒にすると約1合、ビールでは中ビン1本、ウイスキーならシングル2杯です。

アルコールと健康の関連について明らかにされているなかでもっとも根拠のあることは、血圧や尿酸との関連です。これまでの疫学的調査※により、特に男性では飲酒が脳卒中の危険因子であることが明らかになっています。現在のところ、血圧上昇のリスクを考えると、エタノール換算※で男性は20~30mL/日、女性は10~20mL/日に制限したほうがよいと言われています。日本酒にすると約1合、ビールでは中ビン1本、ウイスキーならシングル2杯です。

飲酒は尿酸の排泄を妨げ、高尿酸血症や痛風の原因に

アルコールは尿酸の排泄を妨げますので、健康診断などで血清中の尿酸値が7.0mg/dLを超え、尿酸値が高いと注意されたらアルコールを控えましょう。特にビールは他のお酒に比べプリン体※が多く含まれているので注意が必要です。

アルコールは高エネルギー食品エネルギーの少ない酒の肴を

アルコールを飲むと太ると言われるのはなぜでしょうか? アルコール自体からのエネルギーのとりすぎのほか、酒の肴やつまみからのエネルギーのとりすぎが体重の増加につながることが考えられます。アルコールを飲むときには、エネルギーのとりすぎに気をつけながら、酒の肴(さかな)やつまみもバランスよく食べたいものです。

アルコールに合う肴やつまみとして、塩分の多い食品、肉や魚の動物性たんぱく質食品、脂肪の多い揚げ物などがよく食べられるようです。これらはエネルギーのとりすぎにつながるだけでなく、ほかの栄養素が不足してきます。アルコール自体も高エネルギー食品と考えて、酒の肴はエネルギーの少ないメニューから選びましょう。揚げ物や動物性食品は多くても1品で抑えて、尿酸の排泄に有効な野菜類を積極的にとりたいものです。また、「しめのラーメン」のように、お酒を飲んだあとの夜食はエネルギーのとりすぎになるので控えましょう。

もし「飲みすぎたな」「食べすぎたな」と思ったときには、翌日は特にエネルギー量が少なめのバランスのよい食事にするように心がけ、毎日の食事にメリハリをつけることも大切です。

※疫学的調査:人口の集団を対象として、疾病とその要因との関連を追究する調査。

※エタノール換算:アルコール飲料に含まれるアルコール量をエタノールに換算。摂取量にアルコール度数を掛けた値がエタノール量になる。

※プリン体:DNAやRNAの形成物質で、体内で代謝され尿酸を産生する。

アルコールに合う肴やつまみとして、塩分の多い食品、肉や魚の動物性たんぱく質食品、脂肪の多い揚げ物などがよく食べられるようです。これらはエネルギーのとりすぎにつながるだけでなく、ほかの栄養素が不足してきます。アルコール自体も高エネルギー食品と考えて、酒の肴はエネルギーの少ないメニューから選びましょう。揚げ物や動物性食品は多くても1品で抑えて、尿酸の排泄に有効な野菜類を積極的にとりたいものです。また、「しめのラーメン」のように、お酒を飲んだあとの夜食はエネルギーのとりすぎになるので控えましょう。

もし「飲みすぎたな」「食べすぎたな」と思ったときには、翌日は特にエネルギー量が少なめのバランスのよい食事にするように心がけ、毎日の食事にメリハリをつけることも大切です。

※疫学的調査:人口の集団を対象として、疾病とその要因との関連を追究する調査。

※エタノール換算:アルコール飲料に含まれるアルコール量をエタノールに換算。摂取量にアルコール度数を掛けた値がエタノール量になる。

※プリン体:DNAやRNAの形成物質で、体内で代謝され尿酸を産生する。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ