ヘルスケアコラム

心身に傷が残り情緒不安定にSOSを早く感知し即対応しよう

親から子へと連鎖する虐待体罰と区別しにくい面も

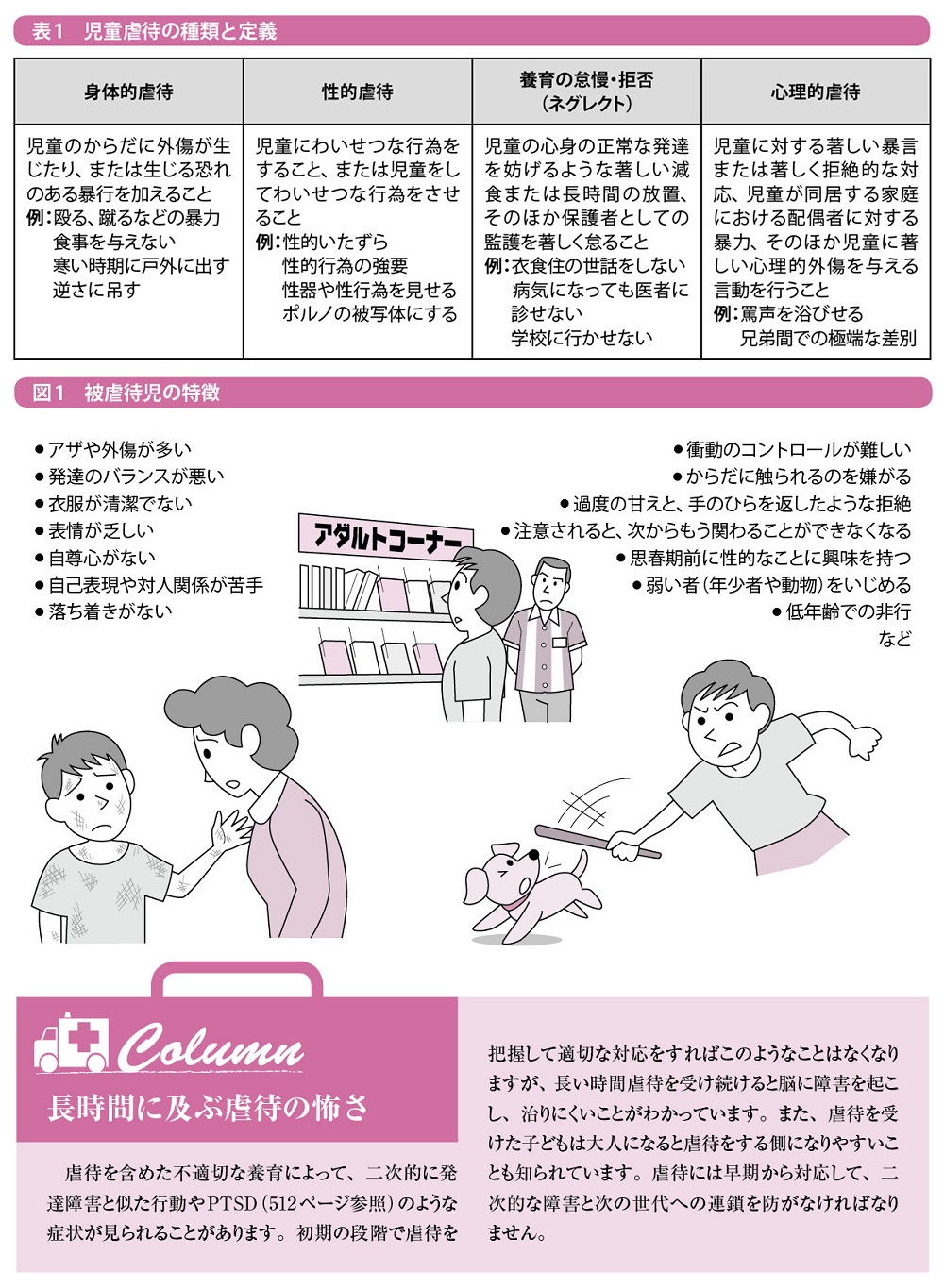

虐待には身体的虐待、養育の怠慢・拒否(ネグレクト)、性的虐待、心理的虐待があります(表1)。虐待を受けた子どもはからだだけでなく心にも傷が残り、情緒的に不安定になります。身体的虐待やネグレクトでは命を失うこともあります。また、虐待を受けた経験のある子どもが大人になると、自分の子どもを虐待することが多いのも問題です。

歴史を振り返ると、古くは貧困層では口減らしや人身売買、富裕層でも人質や10代前半までの政略的な結婚などがありました。こういったことは現代にも連続性があり、法律の規定にしても家が優先され、子どもの権利そのものが弱い面があることは否めません。また、しつけとしての体罰と虐待は明確に区別できない面もあります。ネグレクトや心理的虐待は養育者の価値観や経済的な問題が大きく関わってきます。このように、虐待は規定することが非常に難しい側面を持っています。

歴史を振り返ると、古くは貧困層では口減らしや人身売買、富裕層でも人質や10代前半までの政略的な結婚などがありました。こういったことは現代にも連続性があり、法律の規定にしても家が優先され、子どもの権利そのものが弱い面があることは否めません。また、しつけとしての体罰と虐待は明確に区別できない面もあります。ネグレクトや心理的虐待は養育者の価値観や経済的な問題が大きく関わってきます。このように、虐待は規定することが非常に難しい側面を持っています。

自ら訴えることが少なく発見しづらい

被虐待児の特徴は、虐待を受けていることを自らが訴えないことです。性格的には自尊心がなく、自己表現や対人関係が苦手であり、衝動のコントロールが難しいという特徴があります(図1)。親に対しては恐怖や憎しみだけではなく、慕う気持ちや受け入れてもらいたい思いが複雑にからみ合っています。

また、思春期の少し前から非行や問題行動が見られるようになります。

また、思春期の少し前から非行や問題行動が見られるようになります。

虐待を発見したら児童相談所に連絡

虐待の事実が確認されれば、周囲は親を非難し説教したくなりますが、親を責めれば責めるほど子どもへの虐待は巧妙かつエスカレートする傾向があります。また、現在の法律では虐待した親を早急に罰することはできません。ですから、虐待が疑われる場合には、まず子どもの利益を優先して、親から離すことを考えるべきでしょう。

虐待が疑われた場合、児童相談所に通報することが児童虐待防止法に規定されています。緊急を要する場合は、警察が子どもを保護します。親から離れた安全な状況で被虐待児の心とからだの治療が行われます。両親に対してもアドバイスや援助を行いますが、必要な場合には親権を剥奪したり、児童養護施設へ収容することもあります。

しかし、虐待の通告は義務でありながら、罰則規定はありません。また、法律の後ろ盾ができたにもかかわらず、児童相談所は機能しているとは言いがたい現状もあり、問題が山積されていると言っても過言ではありません。

虐待が疑われた場合、児童相談所に通報することが児童虐待防止法に規定されています。緊急を要する場合は、警察が子どもを保護します。親から離れた安全な状況で被虐待児の心とからだの治療が行われます。両親に対してもアドバイスや援助を行いますが、必要な場合には親権を剥奪したり、児童養護施設へ収容することもあります。

しかし、虐待の通告は義務でありながら、罰則規定はありません。また、法律の後ろ盾ができたにもかかわらず、児童相談所は機能しているとは言いがたい現状もあり、問題が山積されていると言っても過言ではありません。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ