ヘルスケアコラム

食物繊維と低GI値食品でバランスのよい食生活を

適度の飲酒者は飲まない人よりも死亡率が低い

適度の飲酒が健康にプラスに働くことは、多くの疫学的研究から広く認められています。

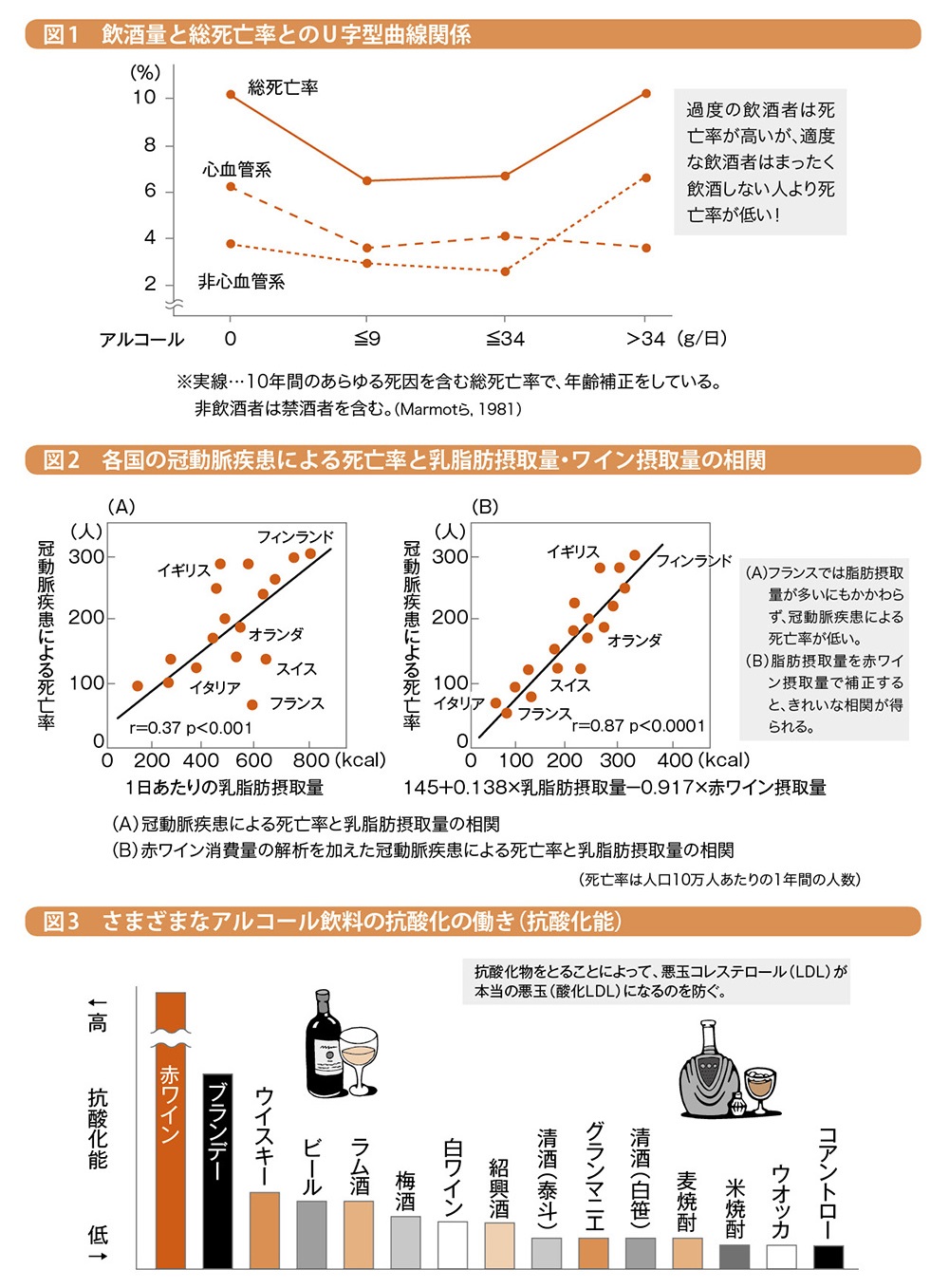

代表的な研究として、イギリスの疫学研究者Marmotらが男性1,422人を対象に、10年間の死亡率を追跡調査したものがあります。過度の飲酒者は死亡率が高くなりますが、適度の飲酒者はまったく飲酒しない人よりも死亡率が低く、アルコール摂取量と死亡率との関係はU字カーブを描くことが報告されました(図1)。

代表的な研究として、イギリスの疫学研究者Marmotらが男性1,422人を対象に、10年間の死亡率を追跡調査したものがあります。過度の飲酒者は死亡率が高くなりますが、適度の飲酒者はまったく飲酒しない人よりも死亡率が低く、アルコール摂取量と死亡率との関係はU字カーブを描くことが報告されました(図1)。

フランスではなぜ心筋梗塞による死亡率が低いのか?

欧米で多い心筋梗塞の発症には脂肪の過剰摂取、特に動物性脂肪の多量摂取が関与しています。しかし、フランスではほかの欧米諸国と同様に脂肪摂取量が多いにもかかわらず、心筋梗塞による死亡率が低く(図2)、これはフレンチパラドックスと呼ばれ、その原因として赤ワインに注目が集まりました。

1日0.8gアルコール/kgの用量で、14日間ウオッカを飲ませたあとに赤ワインを飲ませると、赤ワインの飲酒前に対し、飲酒後では悪玉コレステロールのLDL(低比重リポたんぱく)の明らかな酸化抑制が認められました。ウオッカ飲酒前後では明らかな差が見られないことから、酸化抑制はアントシアニンなどの色素成分によると考えられ、ポリフェノールがクローズアップされてきました。

1日0.8gアルコール/kgの用量で、14日間ウオッカを飲ませたあとに赤ワインを飲ませると、赤ワインの飲酒前に対し、飲酒後では悪玉コレステロールのLDL(低比重リポたんぱく)の明らかな酸化抑制が認められました。ウオッカ飲酒前後では明らかな差が見られないことから、酸化抑制はアントシアニンなどの色素成分によると考えられ、ポリフェノールがクローズアップされてきました。

赤ワイン以外にブランデー、ウイスキーなどにも抗酸化の働き

ビールにはホップに含まれるイソフムロンや麦芽などの抗酸化物があり、ブランデーやウイスキーにも樽からにじみ出した抗酸化物が含まれています。各種アルコール飲料の抗酸化の働き(抗酸化能)を検討したところ、赤ワインのほかにもブランデー、ウイスキー、ビール、ラム酒などにおいて抗酸化能が認められました(図3)。また、ブランデーの樽内での熟成期間が延びるに従ってポリフェノール量が増加し、抗酸化能が高まることがわかりました。

上手なアルコールとの付き合い方

1日30g(日本酒約1合)のアルコールは善玉コレステロールのHDL(高比重リポたんぱく)などを増加させ、心筋梗塞や狭心症による死亡を約25%減少させる作用を持つとされています。しかし、多量の飲酒を続けていると肝障害、高血圧が引き起こされます。また、日本人はもともとアルコールを分解する酵素の活性が低い人種なので、ALDH2※の異常が多いことからも、飲酒は赤ワインでグラス2杯、日本酒では1合程度にとどめるのが妥当です。

※ALDH2:アセトアルデヒド脱水素酵素2型。アルコールからできたアセトアルデヒトを酢酸に分解する酵素。

※ALDH2:アセトアルデヒド脱水素酵素2型。アルコールからできたアセトアルデヒトを酢酸に分解する酵素。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ