ヘルスケアコラム

焦った対応は禁物! 冷静で中立的な相談者を持つのがベター

中学ではクラスに1人くらいいる多くは似たような経過を

文部科学省は不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と規定しています。

小学校高学年で100人に1人、中学校では30人に1人くらいの割合で不登校児がいると言われています。

学校に行かなくなる要因はさまざまですが、多くの子どもが似たような経過をたどるため、1つの病気のように「不登校」という言葉でまとめる傾向があります。ただし、小学校低学年までの不登校は家から離れる不安がベースにあることが多く、やや例外的と言えます。

小学校高学年で100人に1人、中学校では30人に1人くらいの割合で不登校児がいると言われています。

学校に行かなくなる要因はさまざまですが、多くの子どもが似たような経過をたどるため、1つの病気のように「不登校」という言葉でまとめる傾向があります。ただし、小学校低学年までの不登校は家から離れる不安がベースにあることが多く、やや例外的と言えます。

まず体調不良や頭痛、腹痛などを訴える

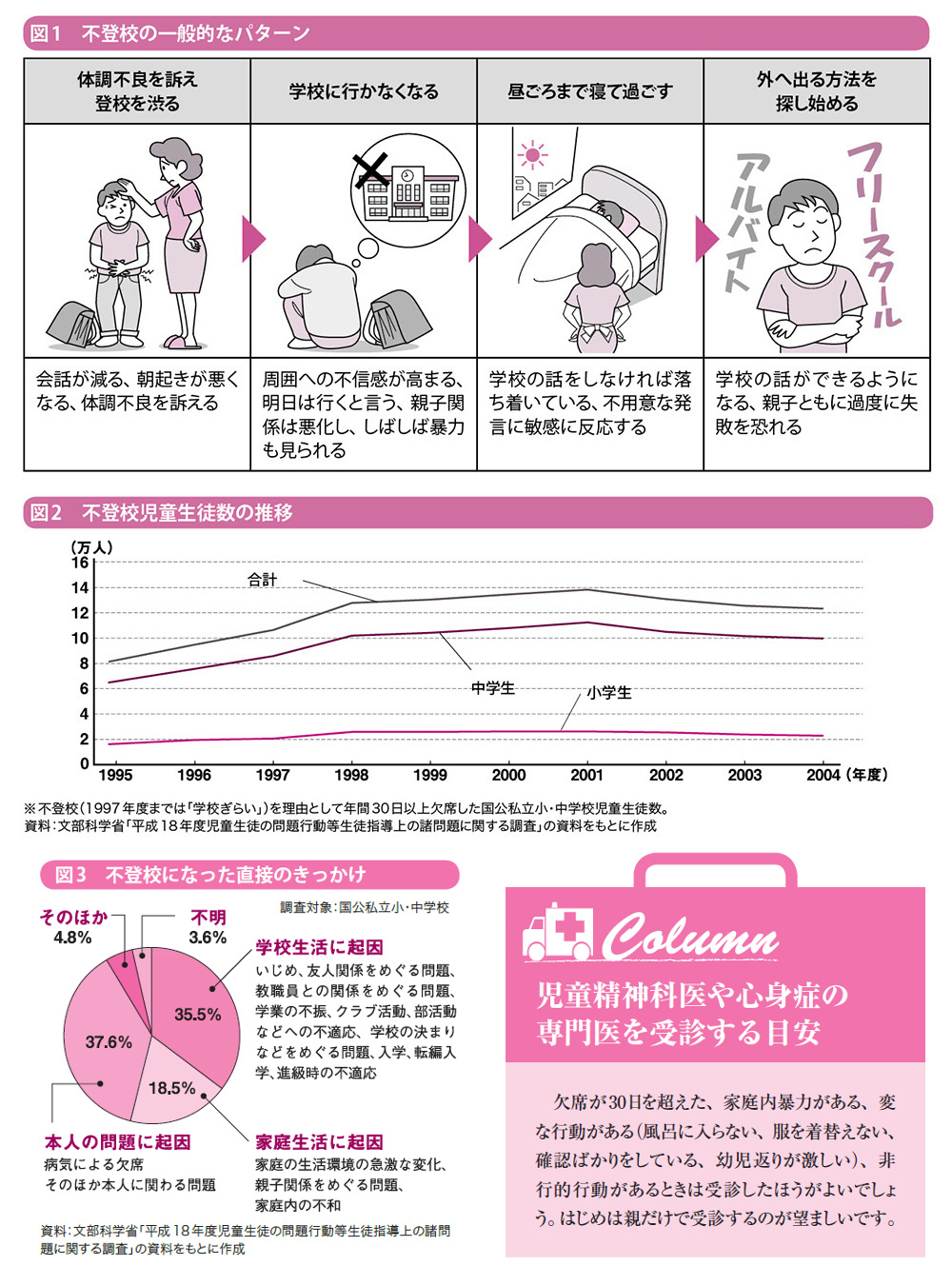

小学校高学年以上の典型的な不登校の経過を見ると、まず体調不良や頭痛、腹痛、吐き気などを訴えるようになります(図1)。学校を休むとこれらの症状は軽くなり、医療機関を受診しても原因となりそうな病気が見つかりません。しばらくすると、なかなか起きなくなり、学校に行かなくなります。本人は学校に行かなければならないことをわかっていますから、挫折感を持って苦しんでいます。一方、親は学校に行ってほしいと思っていますから、ちょっとのことで言い争いになったり、ときには暴力を振るったりします。

学校に行かない期間が長くなると、昼ごろまで寝て過ごすものの比較的安定した生活を送るようになり、少しずつ外へ出る方法を探しはじめます。そのような時期に、親の辛抱強い対応と周囲からの働きかけがうまくかみ合うと、不登校児を受け入れる学校やアルバイトなどを通して外の世界とつながりが持てるようになります。しかし、学校に思うように行けないわけですから自信が持てず、将来に対する展望もなかなか開けない状況であることを大人たちは理解しましょう。

学校に行かない期間が長くなると、昼ごろまで寝て過ごすものの比較的安定した生活を送るようになり、少しずつ外へ出る方法を探しはじめます。そのような時期に、親の辛抱強い対応と周囲からの働きかけがうまくかみ合うと、不登校児を受け入れる学校やアルバイトなどを通して外の世界とつながりが持てるようになります。しかし、学校に思うように行けないわけですから自信が持てず、将来に対する展望もなかなか開けない状況であることを大人たちは理解しましょう。

子どもの立場になって考えるのが原則

不登校児への対応はケースバイケースですが、共通して言えることは子どもの立場になって考えることです。また、早急な対応は禁物です。たとえば、不登校児を受け入れる施設への見学を早期に提案すると、かえって家から外へ出るまでの時間を長くしてしまうことがあります。

家族は子どもを思う気持ちのあまり冷静な判断ができなくなりますから、不登校児の不信感を和らげる中立的な相談者を持つとよいでしょう。そうすることにより、親自身もまた子どもの良き伴走者の役割を果たせるようになります。

家族は子どもを思う気持ちのあまり冷静な判断ができなくなりますから、不登校児の不信感を和らげる中立的な相談者を持つとよいでしょう。そうすることにより、親自身もまた子どもの良き伴走者の役割を果たせるようになります。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ