ヘルスケアコラム

心身や環境の変化などにより発症しやすい心の病気に注意

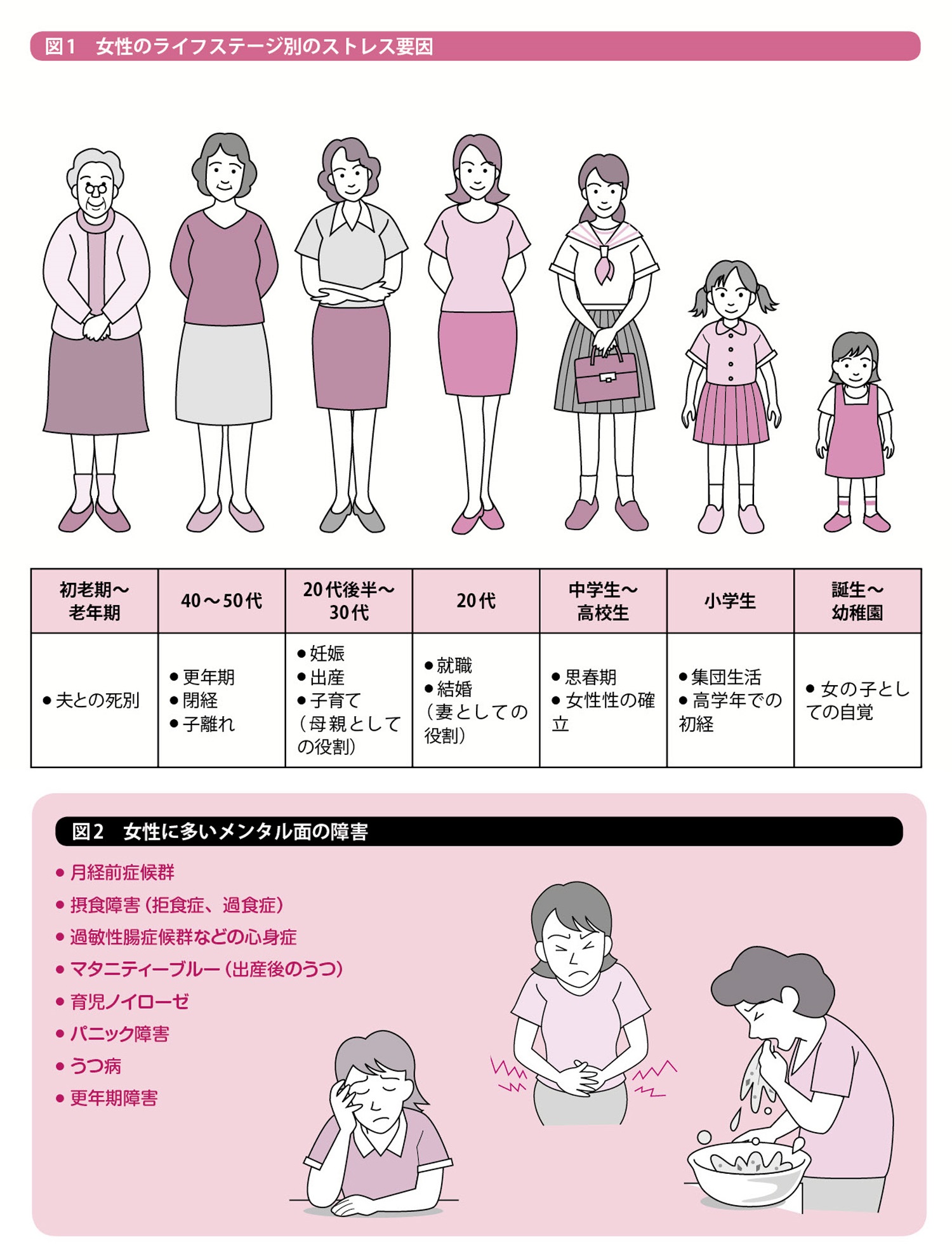

心身の変調を来し人生の転機に──思春期から20代

小学生高学年から高校生の思春期にかけては心とからだの変化が大きいために、心身の変調を来しやすい時期です。この時期に生理が始まり、女性性(女性であること)が確立されます。

拒食症(神経性無食欲症)は思春期やせ症とも言われるように、この時期によく起こります。拒食症の原因として“大人になりたくない”という気持ちがあります。拒食という食行動異常を起こし、女性性の象徴である生理が止まることで、その目的を果たしていると指摘されています。

20代は就職や結婚など環境の変化が著しい年代です。結婚は女性において大きな転機となります。特に働く女性では、妻としての役割が加わるため、夫のサポートが心理的により重要となります。

拒食症(神経性無食欲症)は思春期やせ症とも言われるように、この時期によく起こります。拒食症の原因として“大人になりたくない”という気持ちがあります。拒食という食行動異常を起こし、女性性の象徴である生理が止まることで、その目的を果たしていると指摘されています。

20代は就職や結婚など環境の変化が著しい年代です。結婚は女性において大きな転機となります。特に働く女性では、妻としての役割が加わるため、夫のサポートが心理的により重要となります。

母親としての役割が大きくなる─20代後半から30代

一般に、結婚した女性にとって20代後半から30代にかけては妊娠、出産、子育てと、母親としての役割が増えます。この年代はライフサイクルにおいて特に変化の多い時期かもしれません。

出産後に、一時的に心身が不安定になることがあります。いわゆるマタニティーブルーです。原因として、出産によるホルモンの急激な変化や性格的要因(責任感が強く完璧主義の人はなりやすい)、心理・社会的要因などが指摘されています。また、子育ての時期には育児ノイローゼで心療内科を受診する患者さんも少なくありません。

出産後に、一時的に心身が不安定になることがあります。いわゆるマタニティーブルーです。原因として、出産によるホルモンの急激な変化や性格的要因(責任感が強く完璧主義の人はなりやすい)、心理・社会的要因などが指摘されています。また、子育ての時期には育児ノイローゼで心療内科を受診する患者さんも少なくありません。

不定愁訴やうつ病が起こりやすい──更年期から老年期

40代後半より50代にかけては閉経までの移行期で、更年期に相当します。この時期は女性ホルモンのエストロゲンが低下して、不眠や脱力感、憂うつ感といった不定愁訴、さらに、いわゆる更年期障害を起こしやすい年代です。

次第に子どもたちは親元を離れて、母親としての役割も終えます。この時期に心理的喪失感を味わい、一時的にうつ病を発症することがあります。子鳥たちが巣立っていくたとえから「空(から)の巣症候群」とも呼ばれます。

老年期になると友人、親族、夫などの死別を体験することが多くなります。特に夫との死別は人生の中でもっとも大きなライフイベントかもしれません。この時期は視力、聴力、運動機能が低下して孤独感を味わうことが増えるため、うつ病による自殺者が多くなります。昔は大家族が多く、家族間のコミュニケーションは活発で円滑でしたが、近年は核家族化が進み、一人暮らしの高齢者が増えています。地域社会で老人会やサークル、ボランティアなどの社会参加を促す活動が、今後より大切となります。

次第に子どもたちは親元を離れて、母親としての役割も終えます。この時期に心理的喪失感を味わい、一時的にうつ病を発症することがあります。子鳥たちが巣立っていくたとえから「空(から)の巣症候群」とも呼ばれます。

老年期になると友人、親族、夫などの死別を体験することが多くなります。特に夫との死別は人生の中でもっとも大きなライフイベントかもしれません。この時期は視力、聴力、運動機能が低下して孤独感を味わうことが増えるため、うつ病による自殺者が多くなります。昔は大家族が多く、家族間のコミュニケーションは活発で円滑でしたが、近年は核家族化が進み、一人暮らしの高齢者が増えています。地域社会で老人会やサークル、ボランティアなどの社会参加を促す活動が、今後より大切となります。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ