ヘルスケアコラム

現在使える薬は1種。食欲抑制薬などの実用化にあと3~4年

肥満の程度が軽くても、合併症のあるときは治療が必要

肥満を放置すると糖尿病、高脂血症、高血圧などが起こりやすくなります。また、近年注目されているメタボリックシンドロームの状態では、肥満の程度が軽くても動脈硬化を起こしやすく、心筋梗塞、脳梗塞の原因になることが知られています。

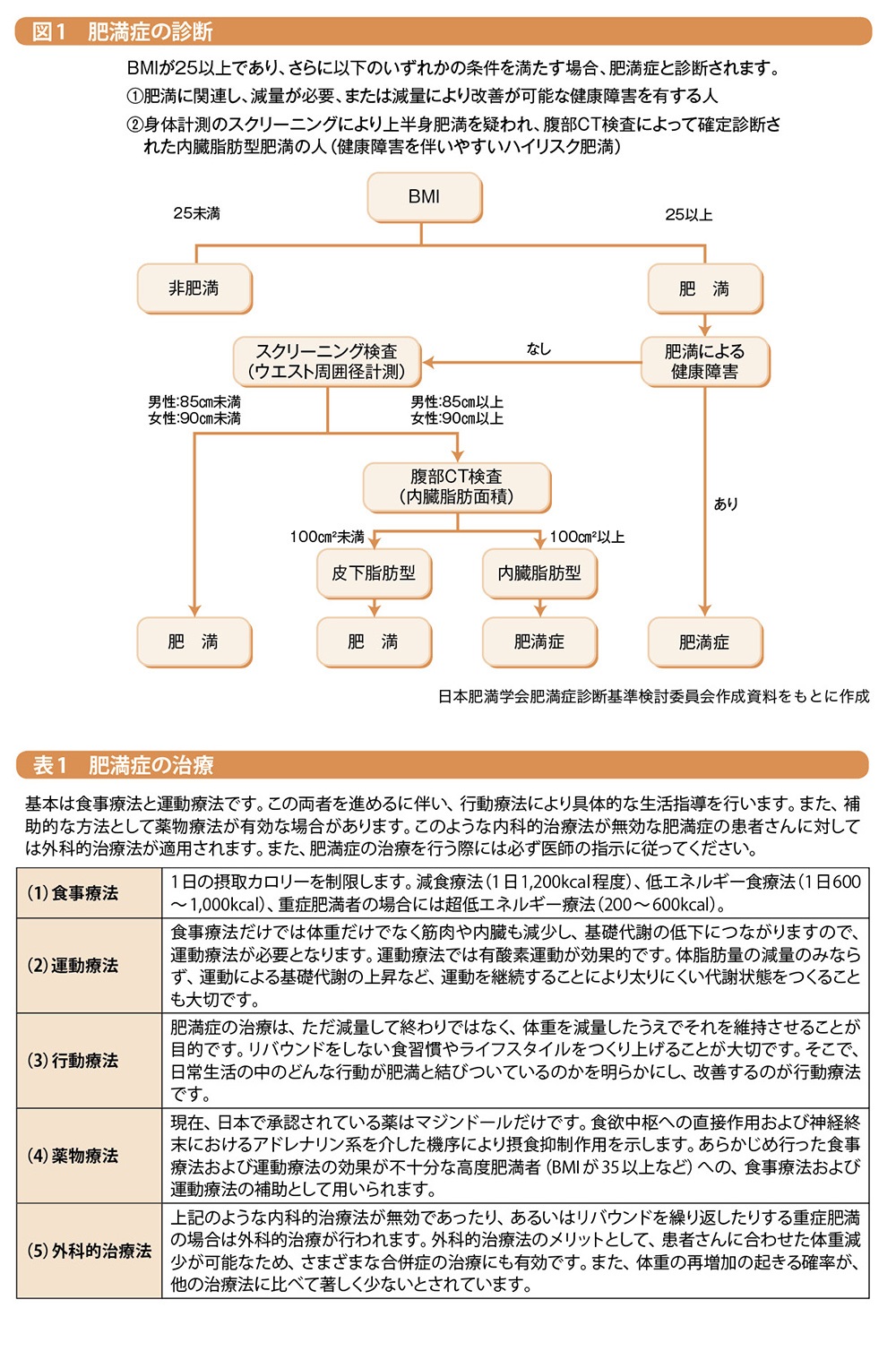

BMI(体格指数)が25以上であれば肥満と判定します(図1)。肥満の人が糖尿病、高脂血症(脂質異常症)、高血圧などを合併している場合、肥満症と診断されます。合併症を軽快させる治療としては、体重を減らす必要があります。しかし現在、日本で認可されている肥満症の薬はサノレックス(R)(マジンドール)しかないため、主に食事療法や運動療法に頼らざるを得ないのが実情です(表1)。

BMI(体格指数)が25以上であれば肥満と判定します(図1)。肥満の人が糖尿病、高脂血症(脂質異常症)、高血圧などを合併している場合、肥満症と診断されます。合併症を軽快させる治療としては、体重を減らす必要があります。しかし現在、日本で認可されている肥満症の薬はサノレックス(R)(マジンドール)しかないため、主に食事療法や運動療法に頼らざるを得ないのが実情です(表1)。

薬は食欲中枢に作用するものと末梢器官に作用するものに大別

肥満症の治療薬は、大きく2つのタイプに分けられます。

一つは脳内の食欲中枢に作用し、食欲を抑え摂食量を減らし、体重を減少させる食欲抑制薬です。現在開発中の薬に、シブトラミン(脳内のアドレナリンとセロトニンの作用を強める)と、リモナバン(脳内の食欲に関連する受容体に作用する)の2種類がありますが、実用化までにあと3~4年かかります。

もう一つのタイプの肥満症治療薬は末梢性の器官に作用します。オルリスタットは、腸内で食べた脂肪の分解や吸収を抑えることにより体重を減少させる脂質消化吸収阻害薬です。残念ながら、この薬は日本での開発が中止されています。

ほかに熱産生促進薬と言って、食べたエネルギーを蓄えずに熱として放出し、体重を減少させる薬も開発中ですが、まだ使用できるところまで達していません。

一つは脳内の食欲中枢に作用し、食欲を抑え摂食量を減らし、体重を減少させる食欲抑制薬です。現在開発中の薬に、シブトラミン(脳内のアドレナリンとセロトニンの作用を強める)と、リモナバン(脳内の食欲に関連する受容体に作用する)の2種類がありますが、実用化までにあと3~4年かかります。

もう一つのタイプの肥満症治療薬は末梢性の器官に作用します。オルリスタットは、腸内で食べた脂肪の分解や吸収を抑えることにより体重を減少させる脂質消化吸収阻害薬です。残念ながら、この薬は日本での開発が中止されています。

ほかに熱産生促進薬と言って、食べたエネルギーを蓄えずに熱として放出し、体重を減少させる薬も開発中ですが、まだ使用できるところまで達していません。

過食と運動不足を改めないと薬だけでは効果は現れない

食欲・摂食の調節には多くの因子が関与していることが解明されてきており、今後も各種の肥満症治療薬が開発されていくでしょう。

しかし、肥満や肥満症の原因は過食と運動不足(活動性の低下)にあるので、薬を飲んでやせればそれでよいというものではないはずです。薬をいくら服用しても、食べ過ぎや運動しないといった生活習慣が変わらなければ薬の効果は十分に現れません。肥満症治療薬には、空腹感を和らげ、食事制限の厳しさに弱気を起こさないようにする程度の効果はありますが、服用しただけでみるみるやせることなどは期待しないほうがよさそうです。

肥満症の治療における薬物療法は、あくまでも食事療法および運動療法の補助的役割です。

しかし、肥満や肥満症の原因は過食と運動不足(活動性の低下)にあるので、薬を飲んでやせればそれでよいというものではないはずです。薬をいくら服用しても、食べ過ぎや運動しないといった生活習慣が変わらなければ薬の効果は十分に現れません。肥満症治療薬には、空腹感を和らげ、食事制限の厳しさに弱気を起こさないようにする程度の効果はありますが、服用しただけでみるみるやせることなどは期待しないほうがよさそうです。

肥満症の治療における薬物療法は、あくまでも食事療法および運動療法の補助的役割です。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ