ヘルスケアコラム

血栓の形成を抑え心筋梗塞や脳梗塞を予防

日本人の死亡原因の6割が三大生活習慣病

生活習慣病とは、毎日の生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気のことです。厚生労働省によると、三大生活習慣病(悪性新生物〈がん〉、心疾患、脳血管疾患)による2004年の死亡者は死亡総数の、それぞれ31%、16%、13%と、合わせると日本人の6割がこれらの生活習慣病によって亡くなっています。

このなかで、脳血管疾患や心筋梗塞の多くは動脈硬化によって引き起こされます。正常な動脈は弾力があり、たとえるならゴムホースのような管です。動脈硬化は血管の壁が分厚く硬くなることにより、狭くなったり、逆に大きくなったりして、本来の動脈の性質が損なわれている状態です。動脈硬化そのものには自覚症状はなく、日々の生活のなかで徐々に進行していきます。

このなかで、脳血管疾患や心筋梗塞の多くは動脈硬化によって引き起こされます。正常な動脈は弾力があり、たとえるならゴムホースのような管です。動脈硬化は血管の壁が分厚く硬くなることにより、狭くなったり、逆に大きくなったりして、本来の動脈の性質が損なわれている状態です。動脈硬化そのものには自覚症状はなく、日々の生活のなかで徐々に進行していきます。

まず生活習慣の改善や危険因子の治療が必要

動脈硬化の危険因子には喫煙、肥満、高脂血症(脂質異常症)、高血圧、高血糖(糖尿病)などがあり、これらの危険因子をいくつ持っているかによって動脈硬化の危険度を評価することができます。これらの危険因子は動脈硬化を引き起こすとともに、血小板という血液成分を活性化させて血液を固まりやすくします。

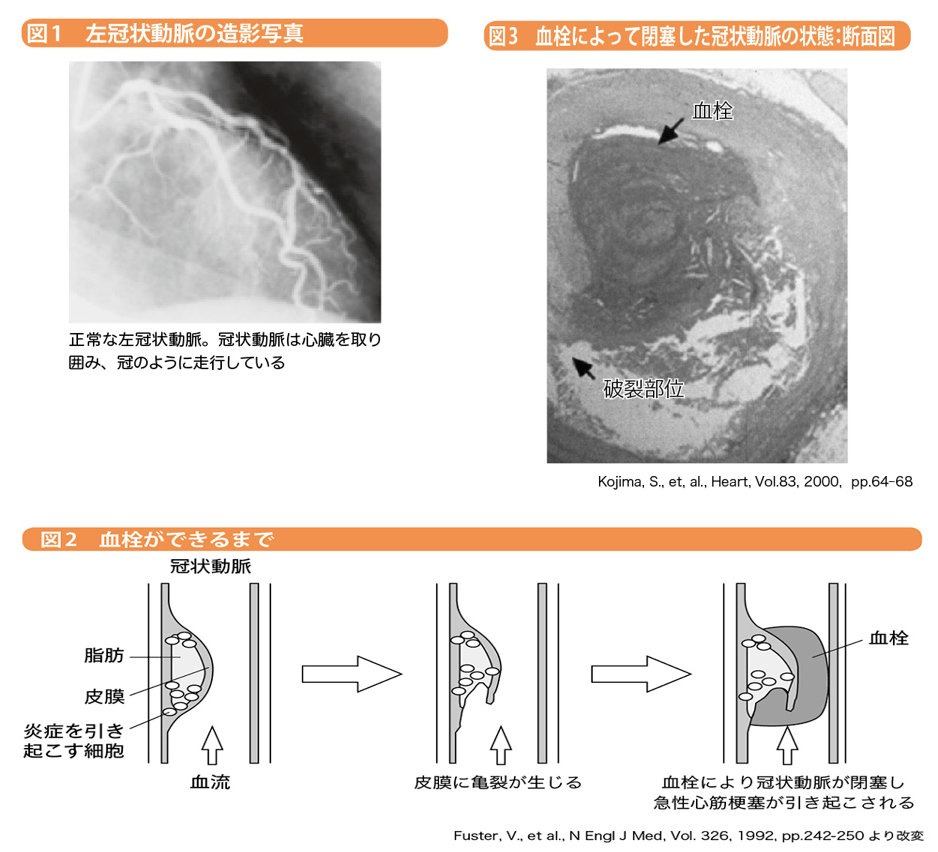

心筋梗塞や脳梗塞は単に動脈が硬くなったり、細くなったりするだけでは発症しません。多くは血液が固まってしまう血栓(けっせん)により血管が詰まって発症します。心筋梗塞は、心臓を養っている冠状動脈(心臓を取り囲み、冠(かんむり)のように走行しているためにこう呼ばれています)が詰まることにより引き起こされます(図1)。心筋梗塞になった7割の人の冠状動脈は50%以下の狭さしかなかったとの報告があり、心筋梗塞の発症に血栓が大きく関わっていることが認識されました。この血栓ができるまでを図2に、実際に血栓によって閉塞した冠状動脈の状態を図3に示します。

血栓を予防するためにはまず、禁煙や適度の運動、食生活の見直し、十分な睡眠と規則正しい生活といった生活習慣の改善が必要です。さらに高血圧、糖尿病、高脂血症などの危険因子を持っている場合には、それらの治療で予防効果が得られます。

そして医師の管理・指導の下、血栓形成の危険性が高いと判断された方には抗血小板剤や抗凝固剤といった血栓をつくりにくくする薬が必要となります。これらの薬は直接血栓の形成を妨げることにより、心筋梗塞や脳梗塞といった重症の病気を効率よく予防することが可能です。しかし、これらの薬には、出血などの副作用や食生活での注意事項が生じる場合もあります。一人ひとりが自分のからだの状況をよく理解し、医師と十分に話し合ったうえで、もっとも有効な血栓の予防手段(動脈硬化の予防にもつながります)を選んでいくことが必要です。

心筋梗塞や脳梗塞は単に動脈が硬くなったり、細くなったりするだけでは発症しません。多くは血液が固まってしまう血栓(けっせん)により血管が詰まって発症します。心筋梗塞は、心臓を養っている冠状動脈(心臓を取り囲み、冠(かんむり)のように走行しているためにこう呼ばれています)が詰まることにより引き起こされます(図1)。心筋梗塞になった7割の人の冠状動脈は50%以下の狭さしかなかったとの報告があり、心筋梗塞の発症に血栓が大きく関わっていることが認識されました。この血栓ができるまでを図2に、実際に血栓によって閉塞した冠状動脈の状態を図3に示します。

血栓を予防するためにはまず、禁煙や適度の運動、食生活の見直し、十分な睡眠と規則正しい生活といった生活習慣の改善が必要です。さらに高血圧、糖尿病、高脂血症などの危険因子を持っている場合には、それらの治療で予防効果が得られます。

そして医師の管理・指導の下、血栓形成の危険性が高いと判断された方には抗血小板剤や抗凝固剤といった血栓をつくりにくくする薬が必要となります。これらの薬は直接血栓の形成を妨げることにより、心筋梗塞や脳梗塞といった重症の病気を効率よく予防することが可能です。しかし、これらの薬には、出血などの副作用や食生活での注意事項が生じる場合もあります。一人ひとりが自分のからだの状況をよく理解し、医師と十分に話し合ったうえで、もっとも有効な血栓の予防手段(動脈硬化の予防にもつながります)を選んでいくことが必要です。

表1 狭心症や心筋梗塞予防のチェックリスト――胸の痛みがありますか?

胸の痛みについてご経験があるかについてお聞きします。1つでも当てはまる場合は狭心症や心筋梗塞の可能性があります。循環器科の専門医にご相談ください。

□ 1.痛みがあるときには、このまま死ぬのではないか? と思うような不安感を伴うことがある。

□ 2.痛みは表面的・限局的(手のひらに入る範囲)なものではない。

□ 3.痛みがあるときには、のどや歯、左肩のほうまで伝わることもある。

□ 4.痛みが治まるときを自覚する(知らない間に良くなっているということはない)。

□ 5.痛みとともに冷や汗が出たり、ぐったりした感じがする。

□ 6.からだを使う動作や作業をしたり、感情がたかぶったときに痛みが起こることが多い。

□ 7.6のとき、動作をやめたり気持ちを落ち着けると痛みは軽くなる。

□ 1.痛みがあるときには、このまま死ぬのではないか? と思うような不安感を伴うことがある。

□ 2.痛みは表面的・限局的(手のひらに入る範囲)なものではない。

□ 3.痛みがあるときには、のどや歯、左肩のほうまで伝わることもある。

□ 4.痛みが治まるときを自覚する(知らない間に良くなっているということはない)。

□ 5.痛みとともに冷や汗が出たり、ぐったりした感じがする。

□ 6.からだを使う動作や作業をしたり、感情がたかぶったときに痛みが起こることが多い。

□ 7.6のとき、動作をやめたり気持ちを落ち着けると痛みは軽くなる。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ