ヘルスケアコラム

心臓の異常発見には、心臓の電気的活動を見る心電図が役に立つ

心臓の活動時に発生するわずかな電流をキャッチ

心臓は収縮と拡張を繰り返して血液を全身に送っています。心臓が活動する際に、心臓の筋肉(心筋)を構成している細胞の内側と外側で、ナトリウム、カルシウムなどの電解質の移動があります。出入りする陽イオンと陰イオンの数が異なるので、心筋細胞内外の電気的なバランスに変化が起こり電流が発生します。この電気的な活動を、からだの表面に電極をつけて波形として記録したのが心電図です。心電図により心臓の動きに伴う電気的な活動を知ることができます。

心臓を動かす刺激伝導系最初の刺激は洞結節で発生

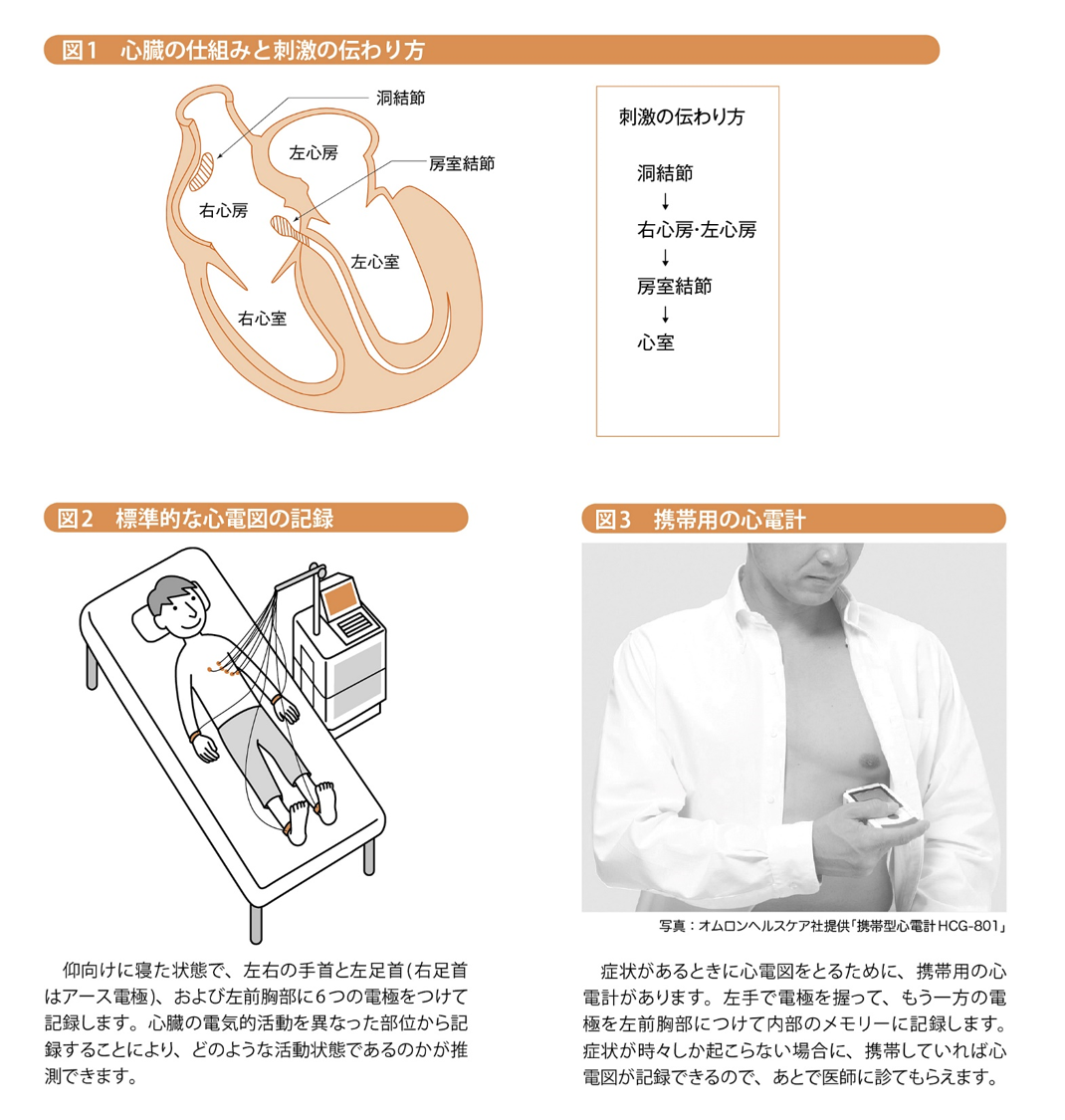

心臓は、左右の心房と心室で構成されています。右心房には全身を循環した血液が入り、左心房には肺を循環した血液が流れてきます。心房に流入した血液は心室に入り、右心室からは肺へ、左心室からは全身へ血液が拍出されます。心房、あるいは心室としてまとまった収縮をするため、心臓のどの筋肉がどのような順番で活動するのかが決まっています。どこの心筋も刺激を受けると電気的に興奮し、一番早く刺激を発生する場所にならって収縮します。このように効率よく血液を拍出できるように心筋が活動する順序を伝えるネットワークは、刺激伝導系と呼ばれています(図1)。言い換えれば、まず刺激伝導系に沿って心筋に「活動せよ」という命令が電気的活動として伝わり、心筋の収縮が起こるわけです。

刺激伝導系の細胞は一定の間隔で刺激を発生することができます。正常では、右心房にある洞結節と呼ばれる部位の刺激の発生間隔が一番短いので、心臓は洞結節(どうけっせつ)で生じる刺激に従って活動しています。洞結節に異常があり刺激を発生させられない場合は、それより下にある房室結節などからの刺激に従って活動することになります。この仕組みは心臓が簡単に止まらないようにする安全装置と考えられます。

通常の心電図は、左右の上下肢と前胸部に電極をつけて記録します(図2)。症状があるときに簡便に心電図が記録できる、携帯型心電計も市販されています(図3)。

刺激伝導系の細胞は一定の間隔で刺激を発生することができます。正常では、右心房にある洞結節と呼ばれる部位の刺激の発生間隔が一番短いので、心臓は洞結節(どうけっせつ)で生じる刺激に従って活動しています。洞結節に異常があり刺激を発生させられない場合は、それより下にある房室結節などからの刺激に従って活動することになります。この仕組みは心臓が簡単に止まらないようにする安全装置と考えられます。

通常の心電図は、左右の上下肢と前胸部に電極をつけて記録します(図2)。症状があるときに簡便に心電図が記録できる、携帯型心電計も市販されています(図3)。

不整脈を確定診断その他の異常には別検査も併用

①不整脈

心臓の電気的活動の異常を不整脈と言います。脈拍が不整の場合は刺激の発生間隔が不規則になる、刺激は規則的に起こっているが時々途中で途絶えてしまっている、正常の洞結節とは別の場所から余計な刺激が時々発生する、のいずれかが考えられます。洞結節からの刺激の発生間隔が不規則な場合は洞不整脈、心房と心室の間の刺激伝導が途切れる場合は房室ブロック、余計な刺激が発生する場合は期外収縮と呼ばれます。脈拍は規則正しくても、洞結節以外の場所から刺激が発生している場合(異所性調律と呼ばれます)も、電気的活動の異常ですから不整脈になります。心電図は電気的活動を記録するので、不整脈は心電図で確定診断ができます。反対に心電図がなければ診断はできません。

②不整脈以外

狭心症、心筋梗塞、心臓肥大、心不全などは心臓の機能や形の異常です。それらの異常の場合でも、ある程度特徴的な心電図の変化が起こるので、診断を進めるうえで心電図は重要な検査です。しかし、心電図では確定診断はできず、超音波など別の検査が必要になります。

心臓の電気的活動の異常を不整脈と言います。脈拍が不整の場合は刺激の発生間隔が不規則になる、刺激は規則的に起こっているが時々途中で途絶えてしまっている、正常の洞結節とは別の場所から余計な刺激が時々発生する、のいずれかが考えられます。洞結節からの刺激の発生間隔が不規則な場合は洞不整脈、心房と心室の間の刺激伝導が途切れる場合は房室ブロック、余計な刺激が発生する場合は期外収縮と呼ばれます。脈拍は規則正しくても、洞結節以外の場所から刺激が発生している場合(異所性調律と呼ばれます)も、電気的活動の異常ですから不整脈になります。心電図は電気的活動を記録するので、不整脈は心電図で確定診断ができます。反対に心電図がなければ診断はできません。

②不整脈以外

狭心症、心筋梗塞、心臓肥大、心不全などは心臓の機能や形の異常です。それらの異常の場合でも、ある程度特徴的な心電図の変化が起こるので、診断を進めるうえで心電図は重要な検査です。しかし、心電図では確定診断はできず、超音波など別の検査が必要になります。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ