ヘルスケアコラム

運動後の心拍数の変化を計測し労作性狭心症や不整脈を調べる

心電図でわからないものは運動負荷心電図などで診断する

心電図は、健康診断においても行われており、心臓病を発見するためのもっとも一般的な検査の一つです。心筋が鼓動を打つために発生する電流を、からだの表面に電極をつけて波形として記録したのが心電図です。

通常、心電図は安静臥位(がい)(仰向けに寝る)でとりますが、これだけではわからない心臓病の診断や評価については、運動負荷心電図が多く用いられています。

運動負荷心電図では、一定の運動をしてもらうことでからだに負荷をかけて心拍数を増加させ、心臓の働き(運動耐容能〔運動に対する持久力〕、虚血性心疾患の有無、不整脈の誘発など)を調べます。

通常、心電図は安静臥位(がい)(仰向けに寝る)でとりますが、これだけではわからない心臓病の診断や評価については、運動負荷心電図が多く用いられています。

運動負荷心電図では、一定の運動をしてもらうことでからだに負荷をかけて心拍数を増加させ、心臓の働き(運動耐容能〔運動に対する持久力〕、虚血性心疾患の有無、不整脈の誘発など)を調べます。

検査時は動きやすい服装で異常を感じたら速やかに伝える

検査の実施にあたっては、まず運動負荷前に心電図をとります。次に運動負荷(負荷中も心電図モニターを装着することがあります)を行い、再度心電図をとります。

検査は、動きやすい服装や靴で受けましょう。また、症状や心電図の変化などに応じて、検査を途中で中止することがあります。異常(胸痛、息切れ、下肢(かし)の痛みなど)を自覚したら、速やかに伝えることが大切です。

検査は、動きやすい服装や靴で受けましょう。また、症状や心電図の変化などに応じて、検査を途中で中止することがあります。異常(胸痛、息切れ、下肢(かし)の痛みなど)を自覚したら、速やかに伝えることが大切です。

検査の方法は3種類結果により運動処方せんの作成へ

負荷の方法は3種類あり、状況に応じて使い分けられています。

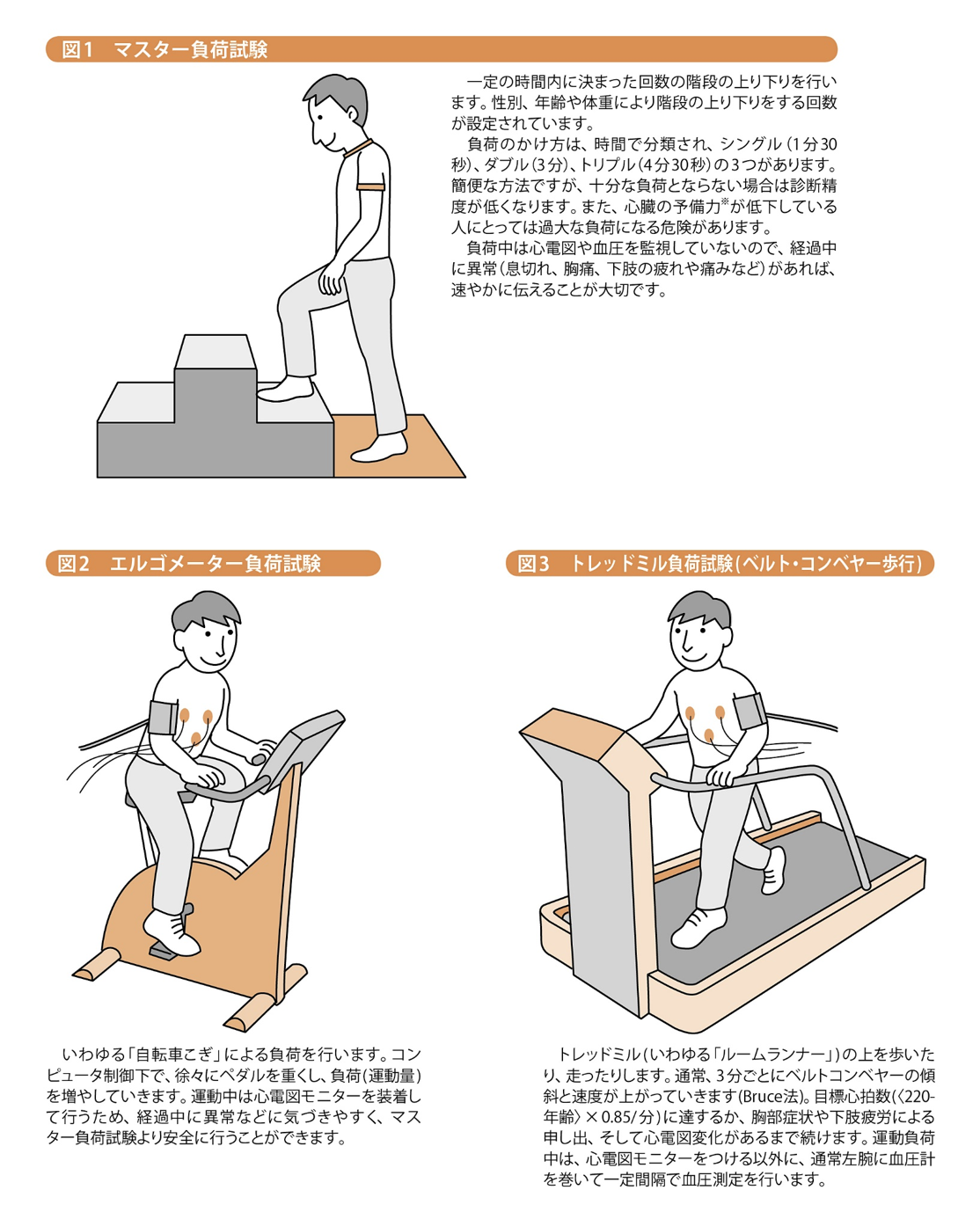

(1)マスター負荷試験(図1)

簡便に行うことができます。階段の上り下りを繰り返します。メトロノームやストップウォッチなどを用いて、一定のリズムで運動していきます。

(2)エルゴメーター負荷試験(図2)

「自転車こぎ」の要領で行いますので、膝にあまり負担がかかりません。脈拍数を測定しながら、徐々に重くなるペダルをこいでいきます。

(3)トレッドミル負荷試験(図3)

より精密に調べることができます。ルームランナーの上を歩いたり、走ります。急には器械を止められないため、耐えられなくなる前に申し出ることが大切です。

判定・評価については、負荷前後(負荷中も含めて)の心電図を比べ、こなすことのできた運動量を加味して行います。

これらにより、労作性狭心症※などの虚血性心疾患や不整脈の診断や評価を行うことができます。また、心臓の運動耐容能の評価により、運動処方せん(リハビリなどを目的としたトレーニングメニュー)の作成の基準とすることが可能です。さらに、この検査をもとにして、より詳しい検査(心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査)を行うことがあります。

※労作性狭心症●階段を上ったり、急いで歩いたり、重い荷物を持ったときなどに起こる心臓部が締めつけられるような感じの痛み。

心臓の予備力●心拍出量を1回拍出量と心拍数の変化によって増加させることができる力のこと。

(1)マスター負荷試験(図1)

簡便に行うことができます。階段の上り下りを繰り返します。メトロノームやストップウォッチなどを用いて、一定のリズムで運動していきます。

(2)エルゴメーター負荷試験(図2)

「自転車こぎ」の要領で行いますので、膝にあまり負担がかかりません。脈拍数を測定しながら、徐々に重くなるペダルをこいでいきます。

(3)トレッドミル負荷試験(図3)

より精密に調べることができます。ルームランナーの上を歩いたり、走ります。急には器械を止められないため、耐えられなくなる前に申し出ることが大切です。

判定・評価については、負荷前後(負荷中も含めて)の心電図を比べ、こなすことのできた運動量を加味して行います。

これらにより、労作性狭心症※などの虚血性心疾患や不整脈の診断や評価を行うことができます。また、心臓の運動耐容能の評価により、運動処方せん(リハビリなどを目的としたトレーニングメニュー)の作成の基準とすることが可能です。さらに、この検査をもとにして、より詳しい検査(心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査)を行うことがあります。

※労作性狭心症●階段を上ったり、急いで歩いたり、重い荷物を持ったときなどに起こる心臓部が締めつけられるような感じの痛み。

心臓の予備力●心拍出量を1回拍出量と心拍数の変化によって増加させることができる力のこと。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ