ヘルスケアコラム

心臓の形や動きのチェックはからだへの負担が少ない超音波で

さまざまな心臓疾患の診断や重症度の評価に貢献

心臓超音波検査(以下、心エコーと略す)は心電図検査に次いで、心臓病の診断や評価を行うためによく行われる非侵襲的(からだにあまり負担のかからない)な検査の一つです。人体に無害の超音波を使用して、コンピュータによる画像処理を行い、心臓の形を構築します。健康診断などで腹部超音波検査(腹部超音波検査(腹部エコー)の項参照 ●<1-26 腹部超音波検査(腹部エコー)にリンクしてください>)が行われることがありますが、その検査の心臓版です。

心エコー検査では、心臓を構成する心房や心室、弁膜(心臓内で血液の逆流を防ぐ)から反射するエコー(反射波)により、それらの形態や動きを見ることができます。また、心臓の形や大きさを見るだけではなく、心臓疾患の診断や重症度の評価のために行われます。詳しく言いますと、

(1)心臓弁膜疾患(大動脈弁、僧帽弁(そうぼうべん)、三尖弁(さんせんべん)や肺動脈弁の形態異常、逆流や狭窄(きょうさく))

(2)虚血性疾患(狭心症、心筋梗塞)

(3)心筋症(心筋肥大、心腔肥大、拡張型心筋症など)

(4)先天性疾患(心房中隔欠損、心室中隔欠損など)

(5)その他(心臓内血栓、心臓腫瘍、心嚢(しんのう)液貯留、感染性心内膜炎)

などの診断や評価を行うのに大切な検査の一つです。

心エコー検査では、心臓を構成する心房や心室、弁膜(心臓内で血液の逆流を防ぐ)から反射するエコー(反射波)により、それらの形態や動きを見ることができます。また、心臓の形や大きさを見るだけではなく、心臓疾患の診断や重症度の評価のために行われます。詳しく言いますと、

(1)心臓弁膜疾患(大動脈弁、僧帽弁(そうぼうべん)、三尖弁(さんせんべん)や肺動脈弁の形態異常、逆流や狭窄(きょうさく))

(2)虚血性疾患(狭心症、心筋梗塞)

(3)心筋症(心筋肥大、心腔肥大、拡張型心筋症など)

(4)先天性疾患(心房中隔欠損、心室中隔欠損など)

(5)その他(心臓内血栓、心臓腫瘍、心嚢(しんのう)液貯留、感染性心内膜炎)

などの診断や評価を行うのに大切な検査の一つです。

検査時間は20分前後。ゼリーを塗ってプローブを移動させるだけ

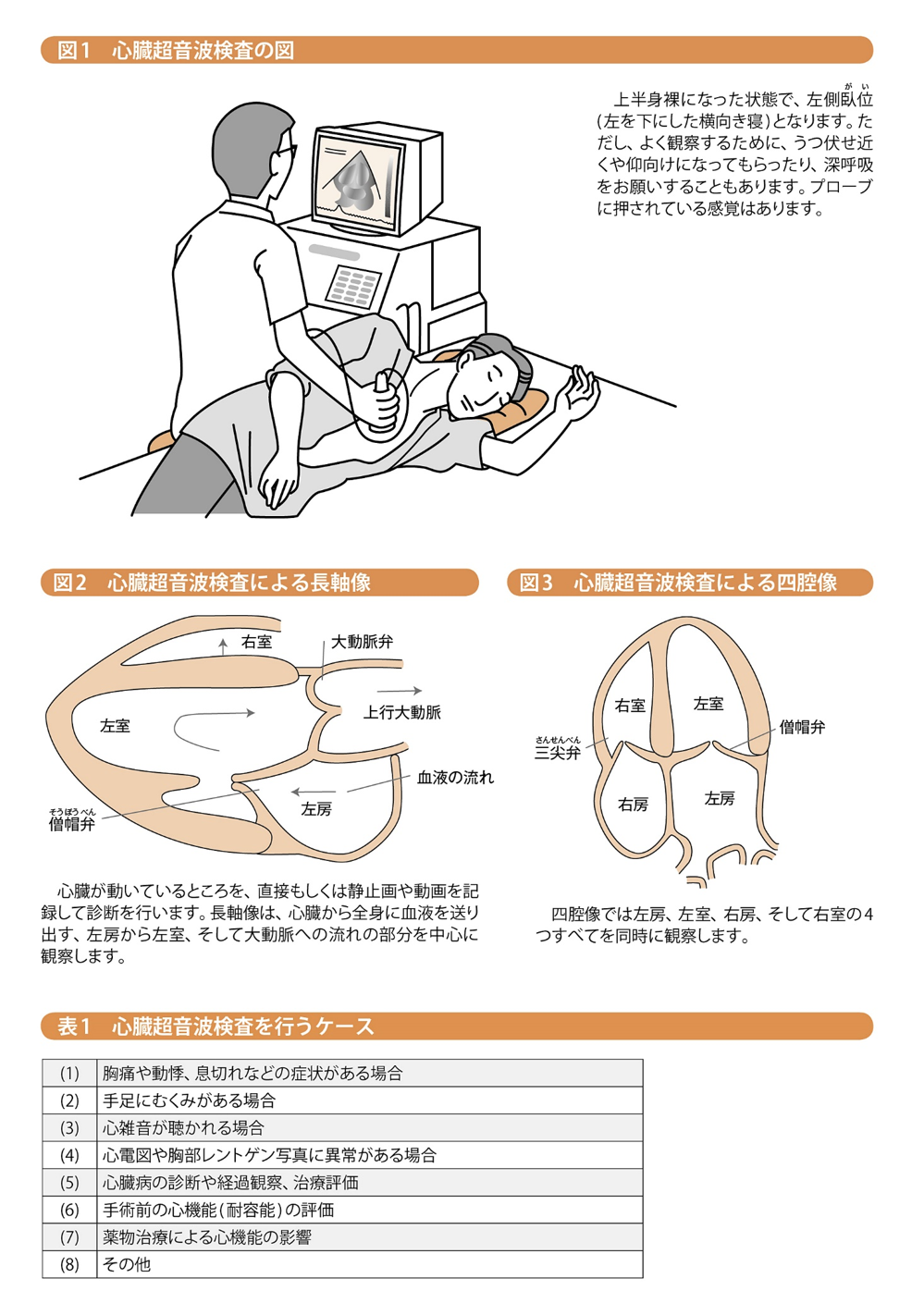

一般的に行われている経胸壁心(けいきょうへきしん)エコー※では、前胸部に超音波用ゼリーを塗布し、プローブ(探触子(たんしょくし))を軽く当て左右上下に移動させて心臓を観察します。上半身は裸になってもらい、ベッドに寝た状態で行います(図1)。心臓をよく観察するため、体の向きを変えたり、深呼吸をしてもらうこともあります。検査時間は20分前後です。そのほかの検査上の注意点は特になく、食事の制限もありません。

ただし、より詳しく観察するために行われる経食道心エコー※では、検査の前日の夜から食事は控えます。

この結果をもとに、詳しい検査(心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査)を行ったり、手術や内服治療を検討します。また、ほかの心臓検査(ホルター心電図、運動負荷心電図、心筋シンチグラフィー)と組み合わせて、心臓病の診断や評価、経過観察を行うこともあります。

※経胸壁心エコー(経胸壁心臓超音波検査)●安静:心臓超音波検査と言われるのは通常この検査を指し、心臓の形態や機能の評価を行う。負荷:運動負荷を加えながら、心臓の形態や機能の変化を観察する。

※経食道心エコー(経食道心臓超音波検査)●経胸壁心エコーからでは診断しにくい心臓内血栓や腫瘍、先天性心疾患を診断・評価するために行う。

ただし、より詳しく観察するために行われる経食道心エコー※では、検査の前日の夜から食事は控えます。

この結果をもとに、詳しい検査(心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査)を行ったり、手術や内服治療を検討します。また、ほかの心臓検査(ホルター心電図、運動負荷心電図、心筋シンチグラフィー)と組み合わせて、心臓病の診断や評価、経過観察を行うこともあります。

※経胸壁心エコー(経胸壁心臓超音波検査)●安静:心臓超音波検査と言われるのは通常この検査を指し、心臓の形態や機能の評価を行う。負荷:運動負荷を加えながら、心臓の形態や機能の変化を観察する。

※経食道心エコー(経食道心臓超音波検査)●経胸壁心エコーからでは診断しにくい心臓内血栓や腫瘍、先天性心疾患を診断・評価するために行う。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ