ヘルスケアコラム

脂肪肝や慢性肝炎、肝がん、胆石、腎結石などの診断に有用

腹部の臓器ばかりでなく胎児の状態までわかる超音波検査

超音波検査は一般にエコー検査と呼ばれます。超音波とは人の耳に聞こえないほどの高い周波数の音波です。これを人のからだに当てると、臓器や組織の境目で反射して戻ってきます。この戻ってきた超音波を受信して画像に再構成して診断に用いる装置が超音波診断装置です。この原理は魚群探知機などにも使用されています。

超音波検査は放射能を利用しないため、被ばくすることはありません。また、機械が1台あればどこでも手軽に腹部の検査ができるばかりでなく、血管や心臓、甲状腺や乳腺、あるいは胎児の状態を検査する場合にも利用されます。しかし、空気や骨は超音波を通しにくいため、骨のほかに肺や胃、腸など内側が空洞の臓器、さらにはこれらの影になる部分の検査では有用性が劣ります。

超音波検査は放射能を利用しないため、被ばくすることはありません。また、機械が1台あればどこでも手軽に腹部の検査ができるばかりでなく、血管や心臓、甲状腺や乳腺、あるいは胎児の状態を検査する場合にも利用されます。しかし、空気や骨は超音波を通しにくいため、骨のほかに肺や胃、腸など内側が空洞の臓器、さらにはこれらの影になる部分の検査では有用性が劣ります。

簡便で安全な検査だが、子宮や前立腺、膀胱などが死角に

腹部超音波検査(腹部エコー)は簡便で安全であるばかりでなく診断能力にも優れた検査なので、人間ドックなどでも広く行われています。この検査では一般に肝臓・胆嚢(たんのう)・脾臓(ひぞう)・膵臓(すいぞう)・腎臓(じんぞう)を観察しますが、大動脈・子宮・卵巣・前立腺・膀胱(ぼうこう)など腹部の一部が死角となってしまいます。また、著しい肥満の方や、おなかにガスのたまっている方も検査が難しくなります。

検査時間は15~20分食事制限があるだけで痛みはなし

食事をすると胆嚢が収縮したり、膵臓の観察が難しくなったりするため、検査の前は食事ができません。通常、午前中の検査では朝から絶食、午後の検査では朝のみ軽い食事ができますが、お昼は食事がとれません。

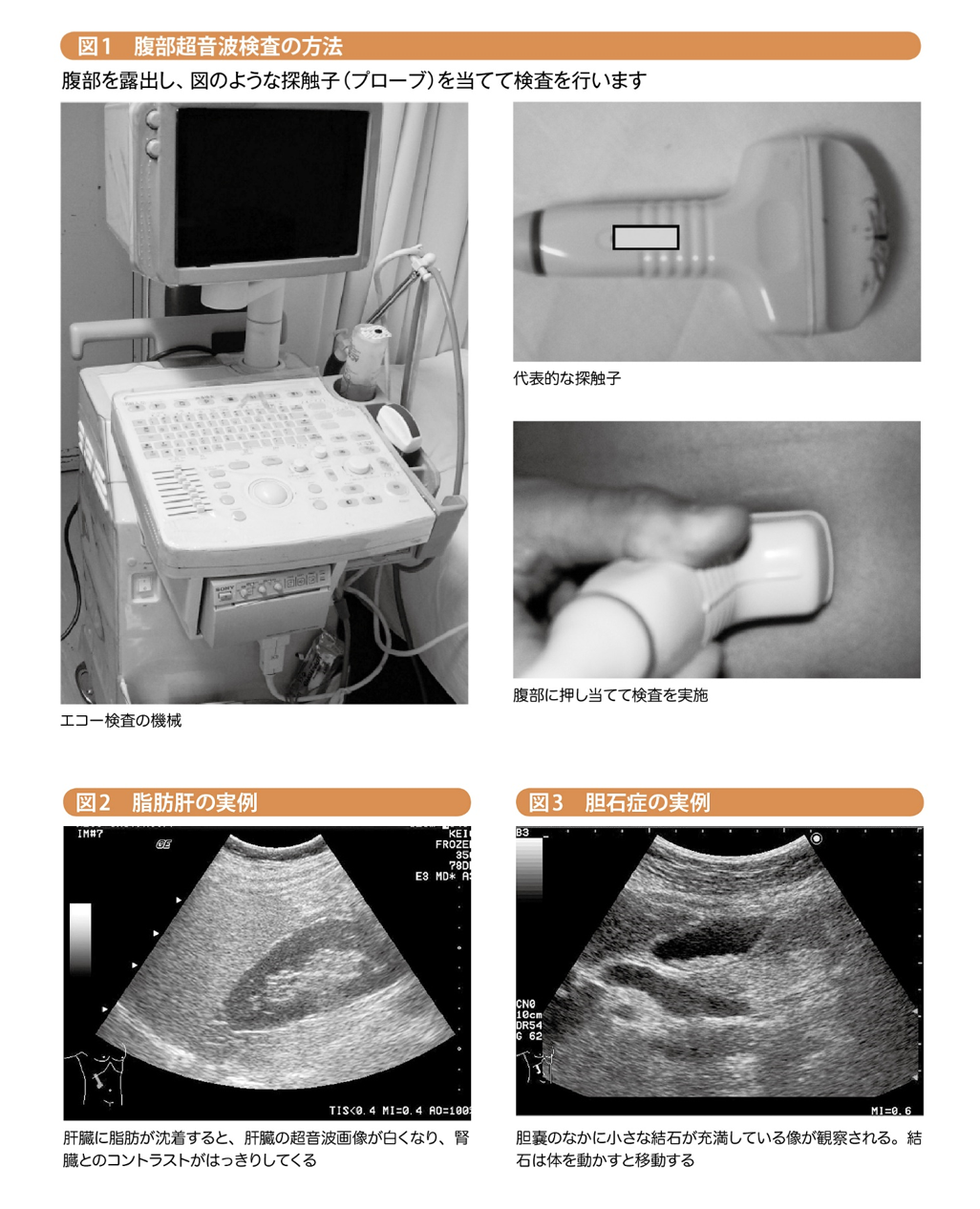

実際の検査は、おなかを露出し、超音波の通りをよくするためのゼリーを塗り、探触子(たんしょくし)(超音波を発振し、その反射をとらえる装置。プローブとも呼ばれる)を当てて行います。検査中に息を止めなければならず、探触子で強く圧迫されることはありますが、痛みなどを伴うことはありません。検査は15分から20分くらいで終了します。

健康診断や人間ドックで行われる超音波検査で診断される疾患の代表的なものは脂肪肝、肝嚢胞(かんのうほう)症、胆石症、胆嚢ポリープ、腎結石、腎嚢胞(じんのうほう)症などです。特に脂肪肝かどうかをチェックするうえでは重要な検査となっています。また、それぞれの臓器のがんをはじめとした腫瘍(しゅよう)、慢性肝炎や肝硬変の診断にも有用です。

超音波検査は安全な検査なので、繰り返し行ってもからだに影響はありません。そのため、脂肪肝や胆石症、腎結石、慢性肝炎などを指摘された方の治療経過を観察するのにも適しています。

実際の検査は、おなかを露出し、超音波の通りをよくするためのゼリーを塗り、探触子(たんしょくし)(超音波を発振し、その反射をとらえる装置。プローブとも呼ばれる)を当てて行います。検査中に息を止めなければならず、探触子で強く圧迫されることはありますが、痛みなどを伴うことはありません。検査は15分から20分くらいで終了します。

健康診断や人間ドックで行われる超音波検査で診断される疾患の代表的なものは脂肪肝、肝嚢胞(かんのうほう)症、胆石症、胆嚢ポリープ、腎結石、腎嚢胞(じんのうほう)症などです。特に脂肪肝かどうかをチェックするうえでは重要な検査となっています。また、それぞれの臓器のがんをはじめとした腫瘍(しゅよう)、慢性肝炎や肝硬変の診断にも有用です。

超音波検査は安全な検査なので、繰り返し行ってもからだに影響はありません。そのため、脂肪肝や胆石症、腎結石、慢性肝炎などを指摘された方の治療経過を観察するのにも適しています。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ