ヘルスケアコラム

更年期に入ったら定期的な骨量測定や血液検査がおすすめ

女性ホルモンに支配される女性の一生

婦人科は女性のライフサイクルに応じてサポートをすることが役割であり、メンタル面のケアを含めた診療に携わります。女性の一生は、卵巣(らんそう)から分泌される女性ホルモンに支配されていると言っても過言ではありません。月経をはじめ、妊娠・出産以外のさまざまな身体機能に女性ホルモンは影響を及ぼしています。40歳代に入り更年期を迎えると、女性ホルモンの分泌は低下し、おおよそ50歳ぐらいで月経の永久的な停止である閉経を迎えます。

女性ホルモンの急激な低下で起こる更年期障害

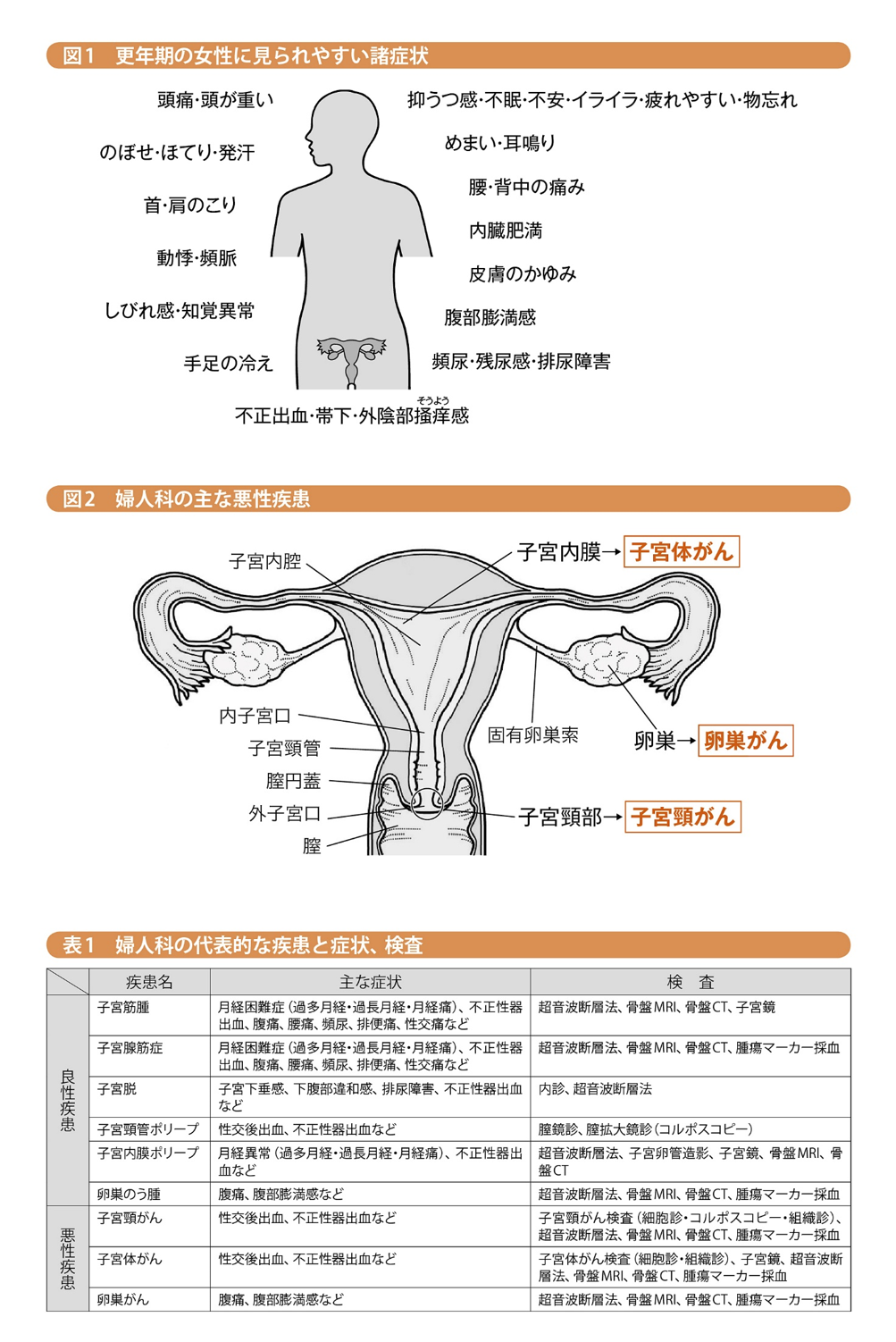

図1には、更年期の女性に認められやすい諸症状を示しています。これらのうち、のぼせ・発汗、疲れやすい、肩こり、イライラ感などは、更年期障害の代表的な症状です。

更年期障害は、女性ホルモンの急激な低下を主因として、精神心理的要因・社会的要因などが関連して起こる不定症状主体の病気ですが、閉経前後に発症しやすいことが知られています。また、閉経後数年を経て顕在化してくる病気に骨粗しょう症と脂質異常症があります。これらの病気も女性ホルモンの低下がその一因となっていることがわかっています。

骨粗しょう症は高齢者の骨折やそれに伴う寝たきりの原因の一つであり、脂質異常症は心筋梗塞(しんきんこうそく)や脳卒中などの危険因子であり、ともに長寿を阻害する病気と言えます。したがって、女性ホルモンが低下する更年期からの予防対策が必要ですが、目立った症状が見られないことも多いため、更年期に入ったら骨量測定や血液検査をおすすめします。

更年期障害は、女性ホルモンの急激な低下を主因として、精神心理的要因・社会的要因などが関連して起こる不定症状主体の病気ですが、閉経前後に発症しやすいことが知られています。また、閉経後数年を経て顕在化してくる病気に骨粗しょう症と脂質異常症があります。これらの病気も女性ホルモンの低下がその一因となっていることがわかっています。

骨粗しょう症は高齢者の骨折やそれに伴う寝たきりの原因の一つであり、脂質異常症は心筋梗塞(しんきんこうそく)や脳卒中などの危険因子であり、ともに長寿を阻害する病気と言えます。したがって、女性ホルモンが低下する更年期からの予防対策が必要ですが、目立った症状が見られないことも多いため、更年期に入ったら骨量測定や血液検査をおすすめします。

若年層にも増加しつつある子宮頸がんには細胞診が有効

婦人科の腫瘍(しゅよう)性疾患には大きく分けて良性疾患と悪性疾患があります(表1)。悪性疾患の代表は子宮がんと卵巣がんです。子宮がんには入り口に発生する頸(けい)がんと、内腔から発生する体がんの2種類があります(図2)。子宮頸がんの早期発見・早期治療には、細胞診によるがん検診が有効であることがわかっていますので、定期的ながん検診をおすすめします。

最近では子宮頸がんの若年層における増加傾向に伴って、子宮頸がん検診開始年齢の見直しがなされ20歳以上で2年に1回となったものの、更年期以降は婦人科がんの発症頻度も高くなります。また、不正性器出血などの症状が認められる場合には子宮体がん検査を受けることが必要です。一方、卵巣がん検診はいまだ確立はされていません。したがって、気になるおなかの症状(腹痛、腹部膨満感(ふくぶぼうまんかん)など)があるときは超音波検査で卵巣が腫れていないかを見たり、腫瘍マーカーと呼ばれる血液検査を行います。

最近では子宮頸がんの若年層における増加傾向に伴って、子宮頸がん検診開始年齢の見直しがなされ20歳以上で2年に1回となったものの、更年期以降は婦人科がんの発症頻度も高くなります。また、不正性器出血などの症状が認められる場合には子宮体がん検査を受けることが必要です。一方、卵巣がん検診はいまだ確立はされていません。したがって、気になるおなかの症状(腹痛、腹部膨満感(ふくぶぼうまんかん)など)があるときは超音波検査で卵巣が腫れていないかを見たり、腫瘍マーカーと呼ばれる血液検査を行います。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ