ヘルスケアコラム

薬事法で厳しい区分け 似ているけれど間違わないで

同じような錠剤やカプセル……これってくすり?健康食品?

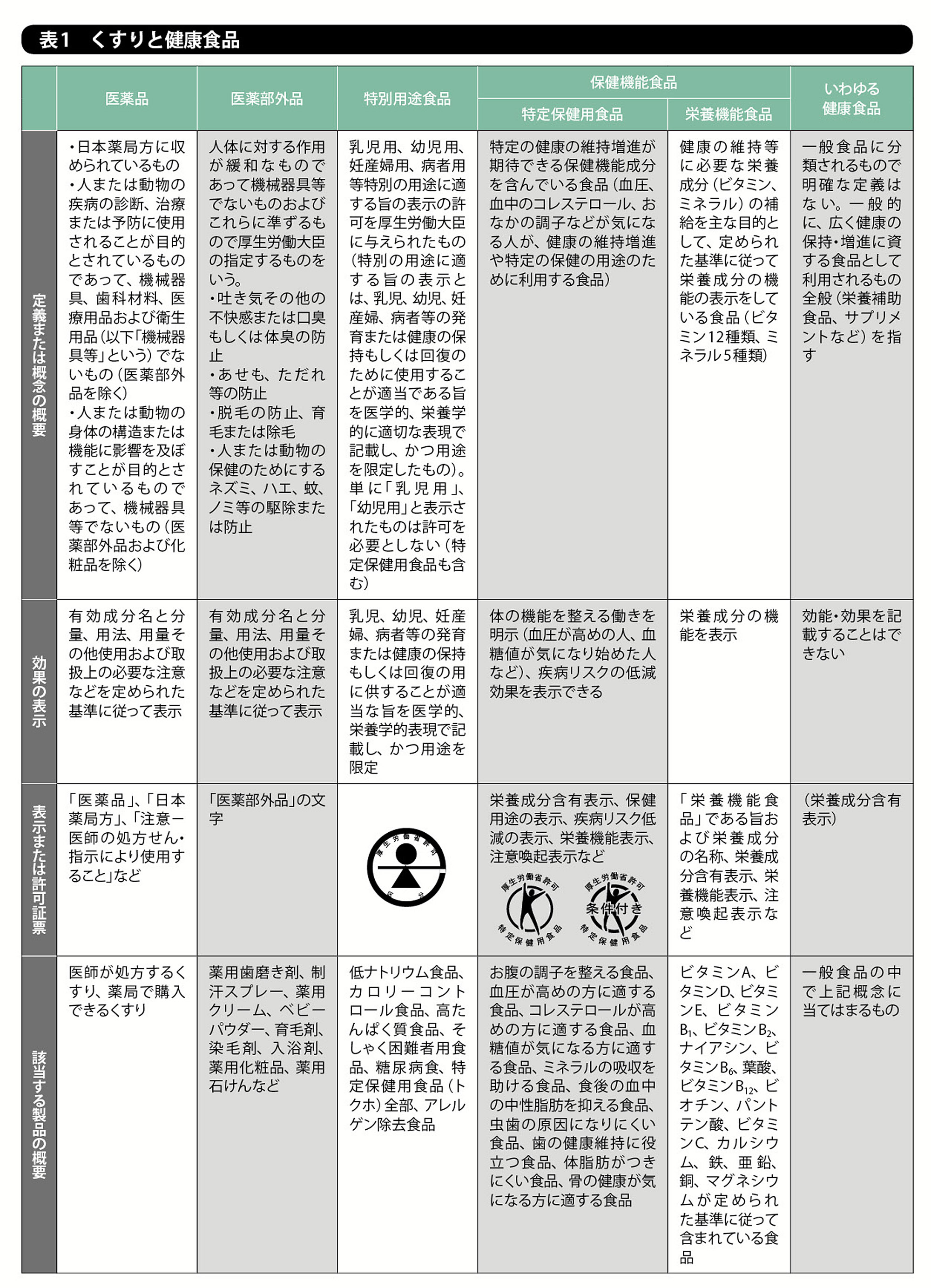

食品衛生法で「食品とは全ての飲食物をいう。但し、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品はこれを含まない」と規定されています。すなわち、口に入るもので、医薬品と医薬部外品を除いたものすべてが健康食品を含めて食品と言うことになります。生鮮食品や菓子類など一般の食品の区別に迷うことはないと思いますが、いわゆる健康食品のなかには錠剤やカプセル剤のように薬と形状が同じものがあったりするので、区別がわかりにくい場合があります。

一般用医薬品は薬剤師との相談のもとに適正に使用することが前提になりますが、食品の利用は健康食品や保健機能食品であっても個人の責任と言えます。そういう意味で医薬品と食品の区別を理解することは消費者にとっても大切なことです。

一般用医薬品は薬剤師との相談のもとに適正に使用することが前提になりますが、食品の利用は健康食品や保健機能食品であっても個人の責任と言えます。そういう意味で医薬品と食品の区別を理解することは消費者にとっても大切なことです。

治療・予防効果は書けない 飲む回数・量の指定もダメ

薬事法では、健康食品に医薬品で使う成分(厚生労働省により指定されている)を少量でも使用してはいけないことになっています。また、食品のパッケージへの記載や広告には、治療・予防効果あるいは改善効果など医薬品と誤るような表現を使用してはいけないとされています。ただし、特定保健用食品や栄養機能食品のような保健機能食品については、ある一定の基準のもとで効能・効果に近い表現を使用できることになっています。

用法・用量に関しても医薬品のように「1日○回」のように飲む回数を指定する表現、「食後」・「食前」のように飲む時間を指定する表現、「1回○個」のように量を指定する表現は食品では例外を除いてしてはいけないことになっています。また、食品の形状として錠剤やカプセル剤は認められていますが、アンプル入りやスプレーなどは使用してはいけないとされています。健康食品で病気が治るかのような表現をした商品広告などを見かけることもありますが、消費者にそういった印象を与えることがないように規制するのも薬事法の一つの目的です。

用法・用量に関しても医薬品のように「1日○回」のように飲む回数を指定する表現、「食後」・「食前」のように飲む時間を指定する表現、「1回○個」のように量を指定する表現は食品では例外を除いてしてはいけないことになっています。また、食品の形状として錠剤やカプセル剤は認められていますが、アンプル入りやスプレーなどは使用してはいけないとされています。健康食品で病気が治るかのような表現をした商品広告などを見かけることもありますが、消費者にそういった印象を与えることがないように規制するのも薬事法の一つの目的です。

目的が違う両者 しっかり理解して使い分けよう

健康食品は法律での定義はありませんが、一般に「健康の保持・増進に資する食品として販売・利用されるもの」と言われています。健康食品は健康を保持・増進することはできても、病気を治すことを目的としたものではありません。また、医薬品には厳しい基準があり、効果や品質に関する心配はありませんが、保健機能食品以外の健康食品は必ずしも効果や安全性、品質が保証されているものばかりとは言い切れませんので、そのことをしっかり理解したうえで利用しましょう。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ