ヘルスケアコラム

基本の剤形は28種類もある それぞれに適した飲み方を

効果を最大限に引き出し副作用を減らす工夫をこらす

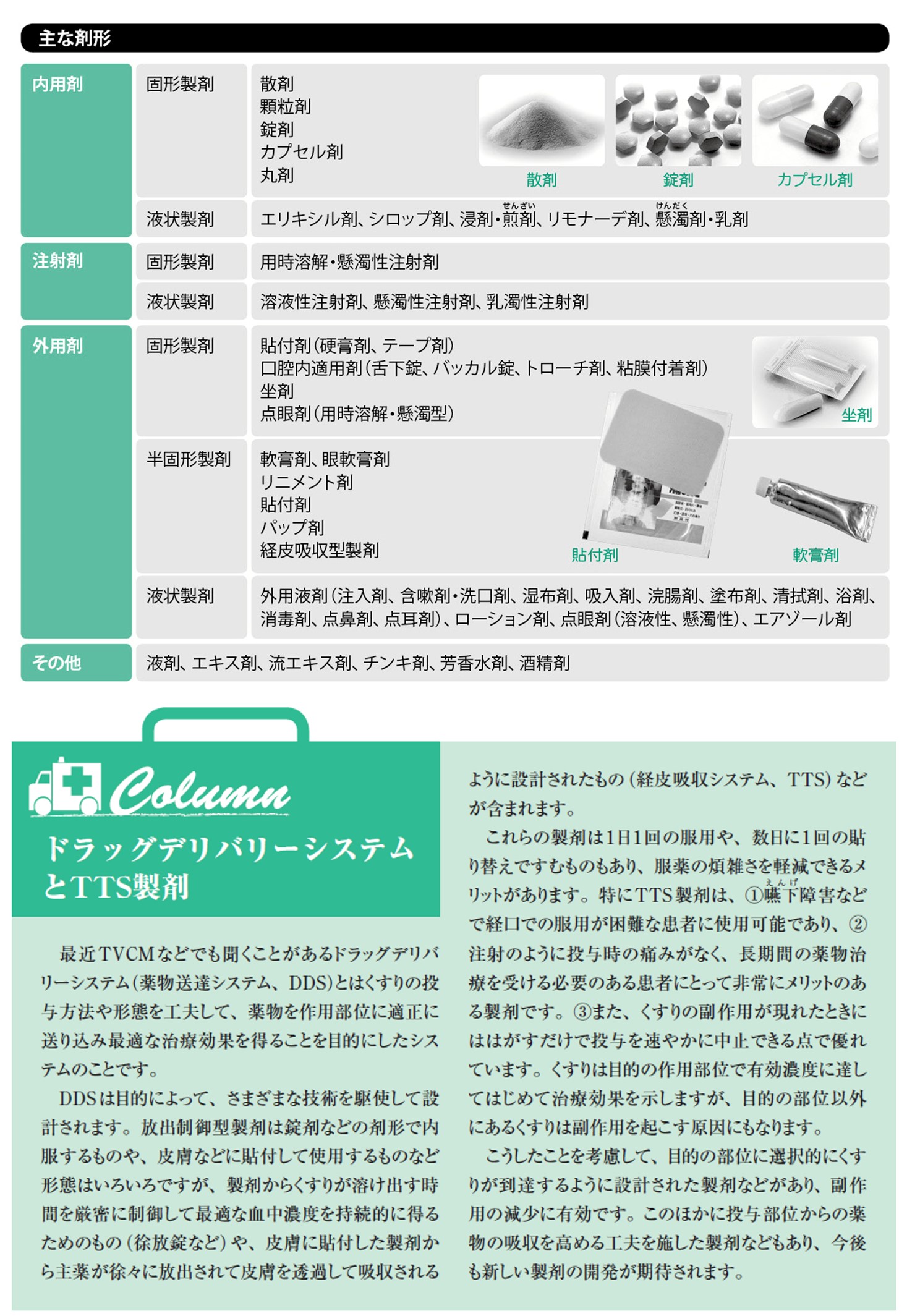

ご存知のようにくすりにはいろいろな形状(剤形)のものがあります。代表的な飲み薬だけでも錠剤、カプセル剤、散剤(粉薬)、顆粒(かりゅう)剤、水剤(液剤)などたくさんの種類があります。飲み薬以外にも注射剤、軟膏剤、貼付(てんぷ)剤(貼り薬)、坐剤、エアゾール剤(噴霧、吸入剤)や舌下錠などが挙げられます。舌下錠では狭心症の発作時に使うニトログリセリン錠が有名です。また、同じ錠剤やカプセル剤でも、飲んだあと胃を通過して小腸に入って初めて溶け出すようにした腸溶錠(カプセル)や、溶けるのに長い時間がかかるようにして、ゆっくり吸収させて長く効く徐放錠などもあります。貼付剤にも貼り付けた場所で効くものと、貼りつけた場所から皮膚を通過して吸収されたあと、全身に運ばれるようにしたもの(経皮吸収型製剤)などもあります。

日本薬局方というくすりの公定書には、全部で28種類の基本となる剤形が掲載されています。さらに、くすりの効果を最大限に引き出して副作用を減らすような剤形、あるいは使用しやすいような剤形の研究も活発で、いろいろな工夫を施したものが次々と登場しています。

日本薬局方というくすりの公定書には、全部で28種類の基本となる剤形が掲載されています。さらに、くすりの効果を最大限に引き出して副作用を減らすような剤形、あるいは使用しやすいような剤形の研究も活発で、いろいろな工夫を施したものが次々と登場しています。

カプセルを外したり錠剤を噛み砕いての服用は原則禁止

散剤やカプセル剤などの内服薬を服用するときは、通常コップ1杯くらいの水とともに飲むのが基本です。くすりは水に溶けなければ吸収されませんので、水なしや少量の水で服用するとくすりの効果を十分引き出せないことがあります。また、カプセル剤は飲みにくいからといってカプセルを外して服用したり、錠剤を噛み砕いて服用することは避けます(ただし、噛み砕きながら服用するチュワブル錠と呼ばれる錠剤もあります)。これはカプセル剤や錠剤のなかには胃に障害を起こしたり、胃で分解されやすいなどの理由で、小腸で溶けるようにしたもの(腸溶性製剤)や、ゆっくり溶けて長く効くようにつくられたもの(徐放錠や徐放カプセル剤)などがあるからです。

直射日光が当たらない低湿度の涼しい場所に保管

くすりは保存の仕方によって有効成分が変化して効き目に影響が出ることがあるばかりでなく、場合によっては有害な作用が生じることがあります。そのため、くすりは適切に保管する必要があります。一般的には、直射日光が当たらない湿度が低く涼しい場所に保管します。たとえば、密閉容器にくすりと乾燥剤を入れて冷蔵庫の中に保管するといいでしょう。ただし、冷凍庫の中での保管は避けます。液剤やクリーム状のくすりやインスリン製剤のように一旦凍結すると元の状態に戻らなくなってしまうものもあるからです。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ