ヘルスケアコラム

症状を緩和する対症療法に使用 主作用と副作用をよく理解しよう

作用点に届いて治療効果を発揮 一部を除き対症療法がほとんど

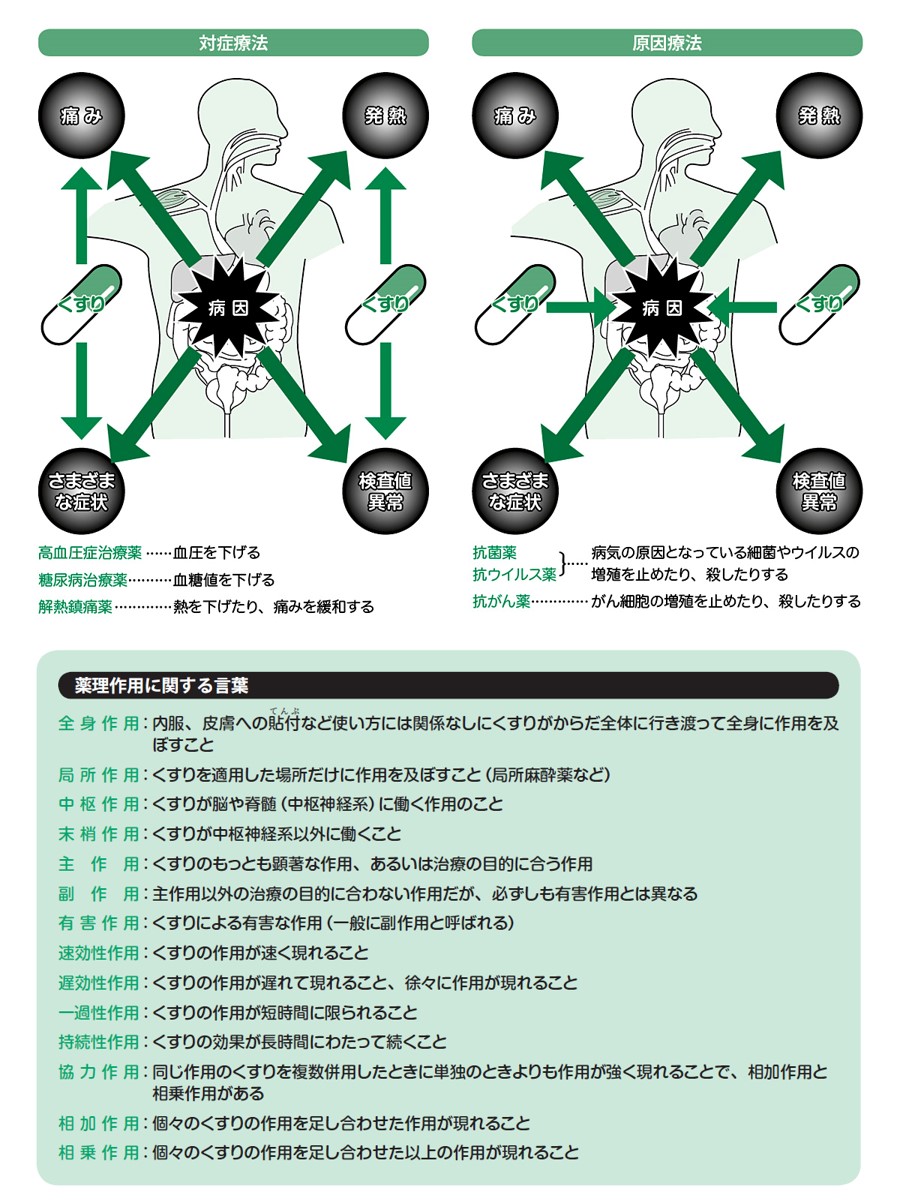

からだの中に入ったくすりは血流に乗ってそのくすりが効く部分(作用点)にたどり着いて、そこで治療効果(薬理作用)を発揮して、病気を治したり、症状を和らげたりします。病気はからだの中でふつうは正常に行われていることが行われなくなった状態です。くすりはその正常ではなくなった部分を正常に戻してしまうもの(原因療法)が理想ですが、後で述べる抗生物質など一部のくすりを除いては、正常でなくなった結果現れるいろいろな症状を緩和するくすりがほとんどです。これを「対症(たいしょう)療法」と呼びます。

長期にわたって服薬する慢性疾患も多い

たとえば、いわゆるかぜは抗生物質が効く細菌感染で起こることもありますが、多くの場合ウイルスが感染して起こる病気です。抗生物質が効く細菌感染の場合には抗生物質で根治治療が可能ですが、ウイルスの場合は一部を除いては効くくすりがありませんので、ウイルスに感染してかかったかぜには、対症療法として熱を下げ頭痛を抑える解熱鎮痛薬、鼻水を抑える抗ヒスタミン薬、咳を鎮める鎮咳(ちんがい)薬などを飲んで、症状を抑えつつ自然に治癒するのを待つことになります。

感染症の場合は原因の細菌やウイルスがからだからいなくなれば治ります(一定期間で治癒する疾患を急性疾患と言います)が、血圧が高くなる高血圧症、血液中のコレステロールや中性脂肪が多くなりすぎる脂質異常症(高脂血症)、血液中のブドウ糖濃度が高くなる糖尿病などは、病気の原因がはっきりわからないこともあって、一定期間飲めば治るくすりというものは現在ありません。これらの病気(慢性疾患)では長期にわたって血圧を下げるくすり、コレステロールや中性脂肪を下げるくすり、あるいは血糖値を下げるくすりを使い続けなければなりません。

感染症の場合は原因の細菌やウイルスがからだからいなくなれば治ります(一定期間で治癒する疾患を急性疾患と言います)が、血圧が高くなる高血圧症、血液中のコレステロールや中性脂肪が多くなりすぎる脂質異常症(高脂血症)、血液中のブドウ糖濃度が高くなる糖尿病などは、病気の原因がはっきりわからないこともあって、一定期間飲めば治るくすりというものは現在ありません。これらの病気(慢性疾患)では長期にわたって血圧を下げるくすり、コレステロールや中性脂肪を下げるくすり、あるいは血糖値を下げるくすりを使い続けなければなりません。

くすりには不必要な作用もある 医師や薬剤師にしっかり確認!

くすりはいろいろな働きによって病気を治したり症状を和らげる作用(主作用)がある一方、必ずといっていいほど不必要な作用(副作用)も持っています。たとえば解熱鎮痛薬の場合は、熱を下げる作用や痛みを取る作用が主作用ですが、胃を荒らす副作用も持っています。くすりを飲むときには必ず副作用があるものと覚悟して、副作用を最小限に抑えるくすりの飲み方、使い方、すなわち正しい使い方を知ることが大切です。

また、頻度は非常に低いですが、重篤な副作用が出る場合もあります。そのような注意すべき副作用が出たときにどう対処すべきか、医師や薬剤師に確認しておいたうえで服用することが大切です。

また、頻度は非常に低いですが、重篤な副作用が出る場合もあります。そのような注意すべき副作用が出たときにどう対処すべきか、医師や薬剤師に確認しておいたうえで服用することが大切です。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ