ヘルスケアコラム

胃粘膜を保護し胃酸を抑制 ピロリ菌の除去も効果あり

病因のほとんどはヘリコバクター・ピロリ菌

消化性潰瘍は消化管粘膜に穴が開いた状態で、胃潰瘍ではみぞおちあたりに、十二指腸潰瘍では少し右寄りの上腹部にさし込むような痛みを感じます。胃粘膜の細胞からは塩酸やたんぱく質を消化するペプシンが分泌されます。これらの消化液は攻撃因子と言われ、通常は消化管粘膜がこれらの消化液で障害を受けることはありませんが、粘液の分泌が減ったり消化管粘膜の血流が減少したりして、粘膜の防御力が低下したときに胃液の攻撃を受けると障害が出ます。障害の程度に応じて胃炎、びらん、潰瘍が生じます。

消化性潰瘍は、ストレスやアルコール、くすりの副作用※によって起こることもありますが、最近では多くはヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因ということがわかっています。治療は、胃酸の分泌を減少させるくすりと胃粘膜を保護するくすりの服用が中心ですが、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染があり再発を繰り返す場合などは除菌する治療も行われます。

消化性潰瘍は、ストレスやアルコール、くすりの副作用※によって起こることもありますが、最近では多くはヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因ということがわかっています。治療は、胃酸の分泌を減少させるくすりと胃粘膜を保護するくすりの服用が中心ですが、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染があり再発を繰り返す場合などは除菌する治療も行われます。

消化性潰瘍治療薬が効く仕組み

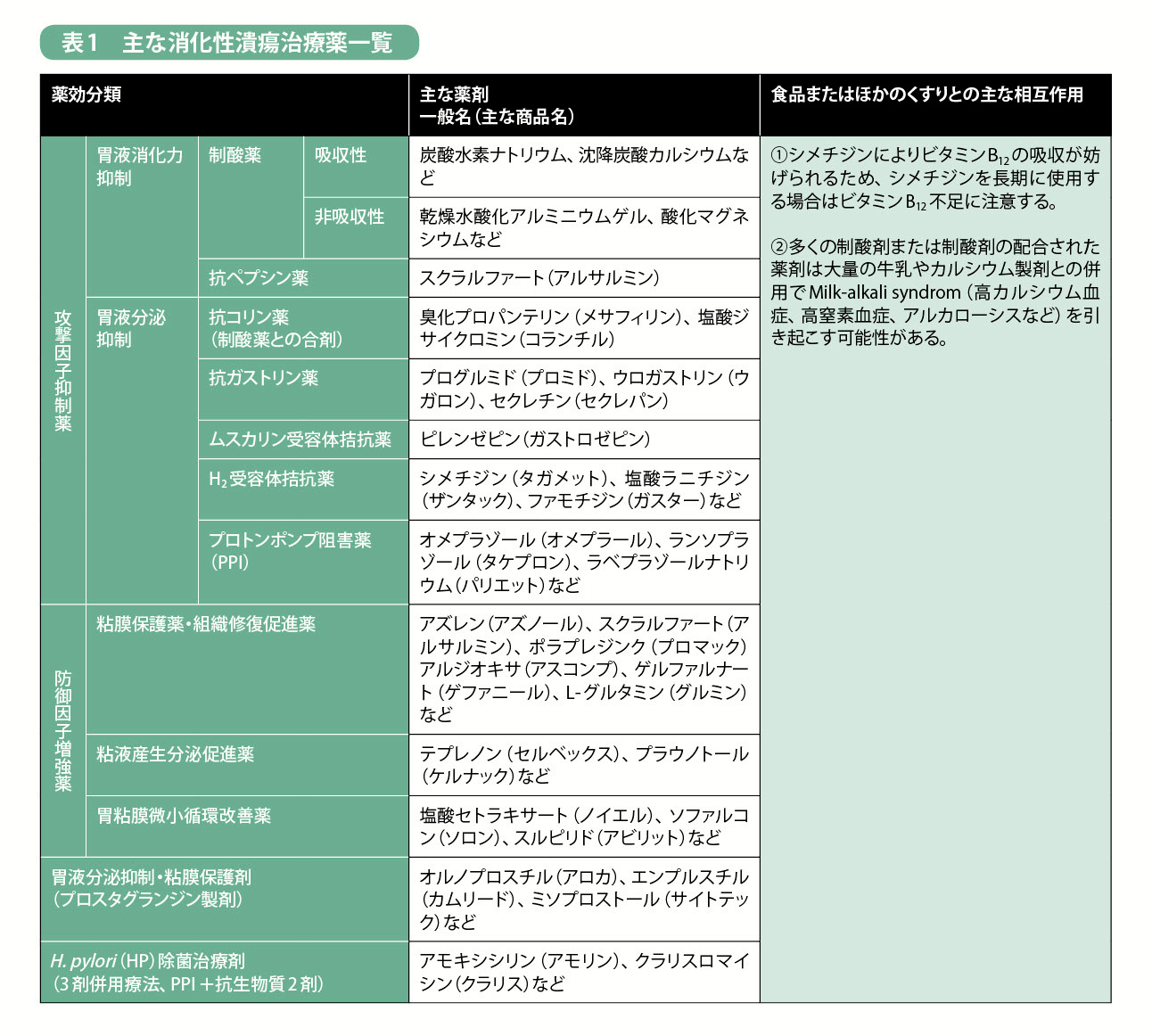

胃粘膜保護薬にはいろいろなメカニズムを持ったものがあり、胃粘膜の表面を覆って保護したり、損傷を受けた粘膜が速やかに修復されるのを促進したり、あるいは粘液の分泌を促進して粘膜の保護作用を強めたりします。また、プロスタグランジン製剤は胃粘膜の血流を高めて保護します。制酸薬は胃酸を中和して胃粘膜を保護します。これらは防御因子増強薬と呼ばれています。

胃酸は胃粘膜の中にある壁細胞がつくって胃内に分泌していますが、壁細胞からの胃酸分泌はプロトンポンプというたんぱく質が担っています。H2受容体拮抗薬、ムスカリン受容体拮抗薬、抗コリン薬、抗ガストリン薬はいずれも胃酸の産生分泌を抑制する作用を持っています。これらはそれぞれアセチルコリン、ヒスタミン、ガストリンという胃酸分泌を刺激する物質の働きを抑えるくすりです。また、プロトンポンプ阻害薬はプロトンポンプの働きを阻害することで胃酸の分泌を止めるものです。

ヘリコバクター・ピロリの除菌療法は、アモキシシリンとクラリスロマイシンというヘリコバクター・ピロリに抗菌力を持つ抗生物質2剤に、これらの抗生物質の働きを高めるためのプロトンポンプ阻害薬を加えた3剤併用療法が行われます。

胃酸は胃粘膜の中にある壁細胞がつくって胃内に分泌していますが、壁細胞からの胃酸分泌はプロトンポンプというたんぱく質が担っています。H2受容体拮抗薬、ムスカリン受容体拮抗薬、抗コリン薬、抗ガストリン薬はいずれも胃酸の産生分泌を抑制する作用を持っています。これらはそれぞれアセチルコリン、ヒスタミン、ガストリンという胃酸分泌を刺激する物質の働きを抑えるくすりです。また、プロトンポンプ阻害薬はプロトンポンプの働きを阻害することで胃酸の分泌を止めるものです。

ヘリコバクター・ピロリの除菌療法は、アモキシシリンとクラリスロマイシンというヘリコバクター・ピロリに抗菌力を持つ抗生物質2剤に、これらの抗生物質の働きを高めるためのプロトンポンプ阻害薬を加えた3剤併用療法が行われます。

服用時の注意点

最近、除菌療法の除菌率低下が報告されています。原因として抗生物質への耐性の問題と、コンプライアンス(患者が用法・用量を守って服薬すること)の低下が指摘されています。どんなくすりにも同じことが言えますが、抗生物質を服用する際は用法・用量を守って、処方された分はしっかり飲みきることが大切です。

消化性潰瘍の90%以上でヘリコバクター・ピロリの感染があるといわれていますが、実際に発症するのは感染者全体の2〜3%です。食生活や生活習慣に気をつけると予防することもある程度可能です。たとえば、過労を避けストレスを解消する、酒、タバコ、コーヒー、香辛料など刺激性のあるものや油物の摂取を控える、食事はよく噛んで食べることなどです。

※解熱鎮痛薬と胃腸障害●解熱鎮痛薬はピリン系(スルピリンなど)、非ピリン系(アセトアミノフェンなど)と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に分類できる。NSAIDsにはアスピリン、インドメタシン、ジクロフェナク、イブプロフェン、ピロキシカムなど多数が含まれる。NSAIDsは解熱鎮痛作用のほか強い抗炎症作用を持っているため、炎症性の疾患にも使用される。NSAIDsの作用メカニズムは、プロスタグランジンという炎症や痛みの発生に関連する物質をつくるシクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素の働きを阻害して炎症や痛みを抑えるが、プロスタグランジンは胃粘膜の血流を増やして胃を保護する働きを持つ因子でもある。NSAIDs服用でよく起こる胃腸障害という副作用の一因はプロスタグランジンが減ることである。空腹時に服用するとNSAIDsによる直接の障害作用も加わり胃腸障害が強く出るので、NSAIDsは必ず食後に服用すること。

消化性潰瘍の90%以上でヘリコバクター・ピロリの感染があるといわれていますが、実際に発症するのは感染者全体の2〜3%です。食生活や生活習慣に気をつけると予防することもある程度可能です。たとえば、過労を避けストレスを解消する、酒、タバコ、コーヒー、香辛料など刺激性のあるものや油物の摂取を控える、食事はよく噛んで食べることなどです。

※解熱鎮痛薬と胃腸障害●解熱鎮痛薬はピリン系(スルピリンなど)、非ピリン系(アセトアミノフェンなど)と非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)に分類できる。NSAIDsにはアスピリン、インドメタシン、ジクロフェナク、イブプロフェン、ピロキシカムなど多数が含まれる。NSAIDsは解熱鎮痛作用のほか強い抗炎症作用を持っているため、炎症性の疾患にも使用される。NSAIDsの作用メカニズムは、プロスタグランジンという炎症や痛みの発生に関連する物質をつくるシクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素の働きを阻害して炎症や痛みを抑えるが、プロスタグランジンは胃粘膜の血流を増やして胃を保護する働きを持つ因子でもある。NSAIDs服用でよく起こる胃腸障害という副作用の一因はプロスタグランジンが減ることである。空腹時に服用するとNSAIDsによる直接の障害作用も加わり胃腸障害が強く出るので、NSAIDsは必ず食後に服用すること。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ