ヘルスケアコラム

病原菌を完全に退治するまで抗菌薬の服用を継続すること

抗生物質を含めて抗菌薬はウイルスには効かない

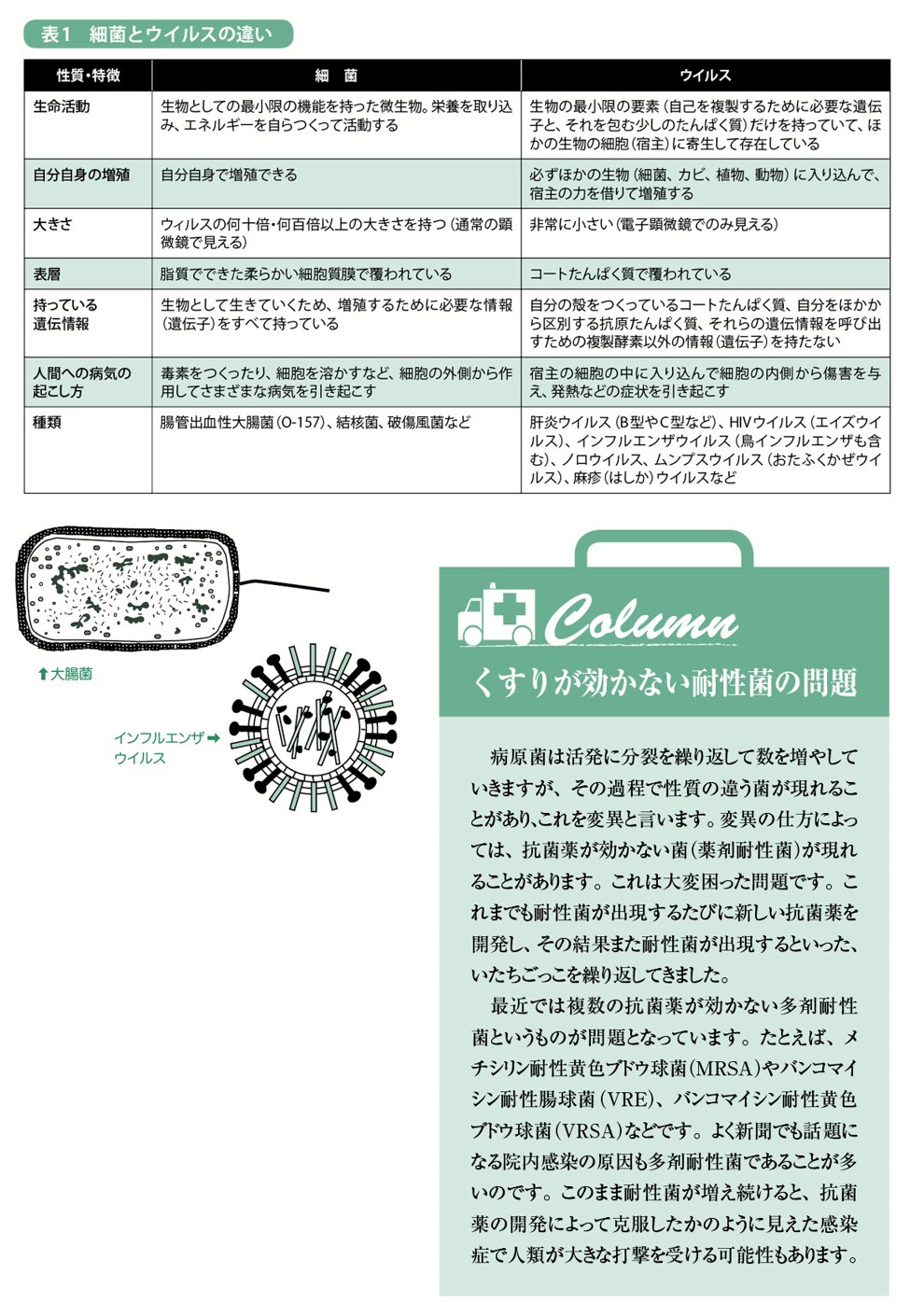

感染症とは病原微生物(細菌、ウイルス※、真菌、原虫など)の感染により起こる病気の総称です。感染症治療薬は化学療法薬と言われることもありますが、化学療法薬の守備範囲は病原微生物にとどまらずに悪性腫瘍(がん)もカバーしています。それぞれ対象とする微生物によって抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬、抗原虫薬などと呼びます。

抗菌薬は感染症の原因となる病原菌を死滅させたり(殺菌的作用)、発育を阻止させたり(静菌的作用)するくすりで、ウイルスやほかの微生物には無効です。抗菌薬のうち、もともと微生物が自身をほかの菌から守るためにつくるものを抗生物質といいます。現在では化学的に抗菌作用を持つ化合物をつくれるようになっていますので、化学合成したものも含めて抗菌薬といいます。抗菌薬は原因菌の種類に応じて、また患者さんの抵抗力や副作用の面などを考慮して処方されます。

抗菌薬は感染症の原因となる病原菌を死滅させたり(殺菌的作用)、発育を阻止させたり(静菌的作用)するくすりで、ウイルスやほかの微生物には無効です。抗菌薬のうち、もともと微生物が自身をほかの菌から守るためにつくるものを抗生物質といいます。現在では化学的に抗菌作用を持つ化合物をつくれるようになっていますので、化学合成したものも含めて抗菌薬といいます。抗菌薬は原因菌の種類に応じて、また患者さんの抵抗力や副作用の面などを考慮して処方されます。

感染症治療薬が効く仕組み

いろいろな作用メカニズムのくすりがありますが、どれも細菌内部で行われている代謝において、人と違う部分を攻撃して失活させてしまうくすりです。そのため、細菌は死滅させても人には影響がないというくすりです。たとえば、ある種の細菌は植物と同じ細胞壁を持っています。もちろん人は持っていません。

ペニシリン系やセファロスポリン系、バンコマイシンなどは、細菌が細胞壁をつくる過程を阻害して細菌を死滅させます。また、テトラサイクリン系やアミノグリコシド系、マクロライド系といった抗生物質は、細菌が自分に必要なたんぱく質を作れなくするものです。キノロン系あるいはニューキノロン系といわれる抗菌薬は細菌のDNAを障害して増殖を抑えたり、死滅させるくすりです。サルファ剤は細菌の生存に必要な葉酸をつくる過程を阻害して細菌を死滅させます。ちなみに、葉酸は人でも必要なビタミンです。人はもともと葉酸をつくれないため、食物の中から葉酸を取り入れています。

ペニシリン系やセファロスポリン系、バンコマイシンなどは、細菌が細胞壁をつくる過程を阻害して細菌を死滅させます。また、テトラサイクリン系やアミノグリコシド系、マクロライド系といった抗生物質は、細菌が自分に必要なたんぱく質を作れなくするものです。キノロン系あるいはニューキノロン系といわれる抗菌薬は細菌のDNAを障害して増殖を抑えたり、死滅させるくすりです。サルファ剤は細菌の生存に必要な葉酸をつくる過程を阻害して細菌を死滅させます。ちなみに、葉酸は人でも必要なビタミンです。人はもともと葉酸をつくれないため、食物の中から葉酸を取り入れています。

服用時の注意点

抗菌薬を飲んで症状が治まったからといって、抗菌薬を途中で飲むのをやめてしまう人がいますが、これは間違いです。症状が治まっても、病原菌が完全にいなくなったわけではありません。病原菌の勢力が弱っていてもどこかで生き残っていれば、抗菌薬の服用中止により再び増殖して病気がぶり返してしまうことがあります。

また、抗菌薬を適切に使わないと「耐性菌」、すなわち抗菌薬の効かない菌が現れてしまう可能性があります。耐性菌が現れると同じくすりは使えませんので、違う抗菌薬を使わざるを得ません。したがって、抗菌薬を飲むときには決められた量を決められた時間に決められた期間しっかり飲んで、病原菌を完全に退治することが大切なのです。

※かぜ症候群●かぜ症候群はいわゆるかぜの総称である。細菌感染が原因となる場合もあるが、多くはウイルス感染が原因である。原因がウイルス感染である場合、抗生物質には直接の作用は期待できない。しかし、場合によっては、細菌の二次感染による症状の悪化を改善あるいは予防するために抗生物質が使用されることもある。

また、抗菌薬を適切に使わないと「耐性菌」、すなわち抗菌薬の効かない菌が現れてしまう可能性があります。耐性菌が現れると同じくすりは使えませんので、違う抗菌薬を使わざるを得ません。したがって、抗菌薬を飲むときには決められた量を決められた時間に決められた期間しっかり飲んで、病原菌を完全に退治することが大切なのです。

※かぜ症候群●かぜ症候群はいわゆるかぜの総称である。細菌感染が原因となる場合もあるが、多くはウイルス感染が原因である。原因がウイルス感染である場合、抗生物質には直接の作用は期待できない。しかし、場合によっては、細菌の二次感染による症状の悪化を改善あるいは予防するために抗生物質が使用されることもある。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ