ヘルスケアコラム

患者の訴えを統合し漢方薬を選ぶ 崩れた体内バランスの回復が目標

「四診」と言われる方法で患者の全体像を把握して診断

漢方薬の使用にあたっては、診断により「証」(しょう)を決めます。このため、四診(よんしん)と言われる方法が用いられます。患者の訴えを聞き(問診(もんしん))、患者の顔色や体型などを観察し(望診(ぼうしん))、声の張りや体臭などから病状を判定し(聞診(ぶんしん))、脈や腹部の緊張度などを患者の体に触れて(切診(せっしん))診察します。

「証」は患者の訴えを統合し、全体像として判断したもので、頭痛だからこのくすり、かぜならばこのくすりというように決めるものではありません。たとえばかぜの場合、個々の患者の訴えによって用いる漢方薬は異なってきます。

また、くすりの使用方法でも、西洋医学では病名を診断し、特定の臓器・器官などを対象に効果を示す薬物を用いて治療を行います。それに対して漢方では特定の臓器などを対象にするのではなく、からだ全体を対象にして患者が持っている治癒力を促進し、崩れたからだのバランスを整えることを目標に漢方薬を用い、不快とする症状を改善します。

「証」は患者の訴えを統合し、全体像として判断したもので、頭痛だからこのくすり、かぜならばこのくすりというように決めるものではありません。たとえばかぜの場合、個々の患者の訴えによって用いる漢方薬は異なってきます。

また、くすりの使用方法でも、西洋医学では病名を診断し、特定の臓器・器官などを対象に効果を示す薬物を用いて治療を行います。それに対して漢方では特定の臓器などを対象にするのではなく、からだ全体を対象にして患者が持っている治癒力を促進し、崩れたからだのバランスを整えることを目標に漢方薬を用い、不快とする症状を改善します。

エキス剤の148処方が保険適用 効果のばらつきが少ないのが利点

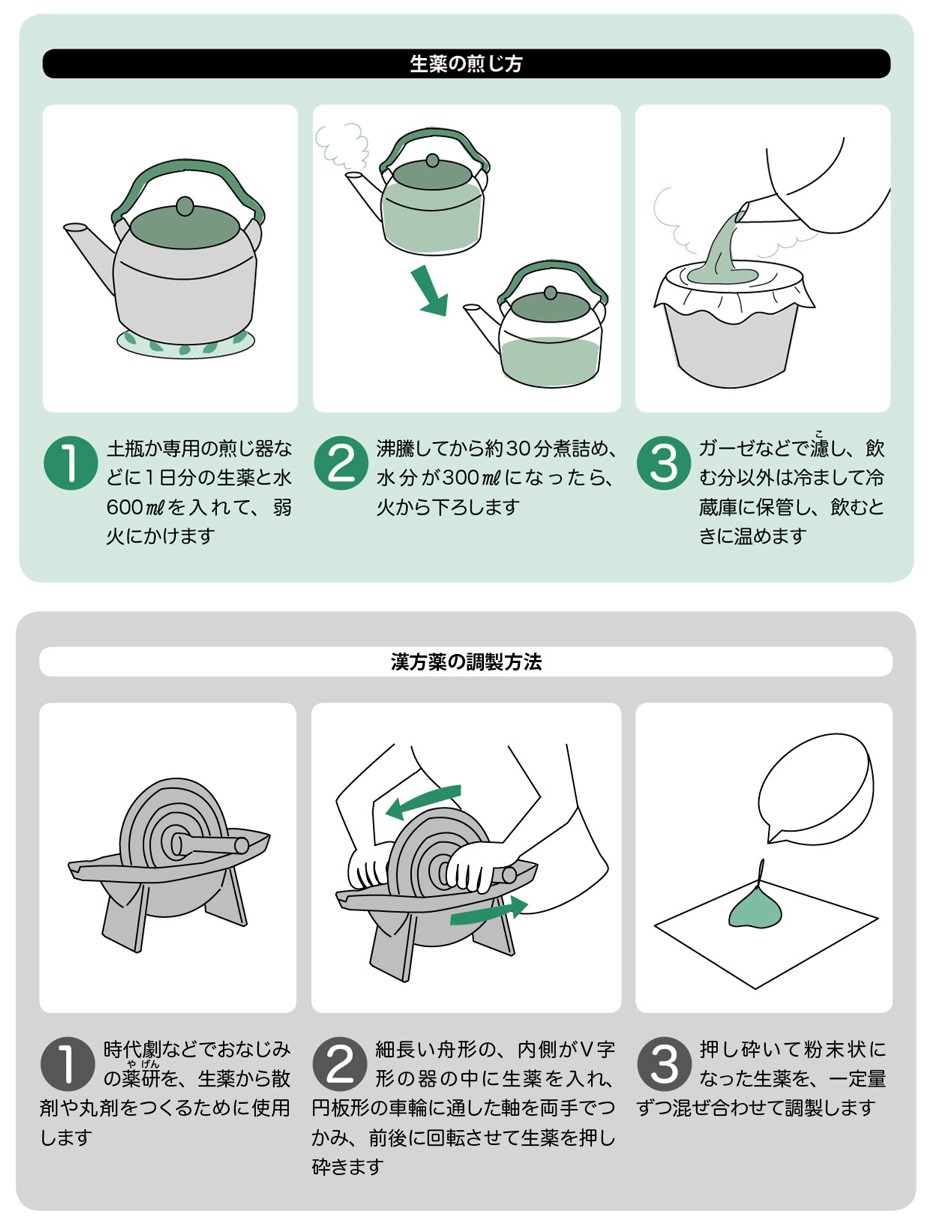

漢方薬は、既存の処方に従って一定の分量の生薬を煎(せん)じて服用することが多く、ほかに生薬の粉末を一定量ずつ組み合わせて服用する「散(さん)」や、生薬の粉末に蜂蜜(はちみつ)や上新粉(米を製粉した、団子などをつくる粉)などを加えて丸めた「丸(がん)」、軟膏にして外用に使うものもあります。製品としては製薬会社が、調合した生薬を煎じて水分を飛ばし、粉末や顆粒(かりゅう)、錠剤などに調製したエキス剤も使われています。このエキス剤(軟膏剤も含む)では148処方が保険適用を受けて、病医院で処方されています。また、薬局で自由に購入可能のエキス剤もあります。

漢方では、さらに加減法と合法(ごうほう)があります。患者の状態によって一部の生薬の使用量を増減するのを加減法、二つの処方を併せて用いるのを合法と言います。エキス剤は基準となる一定量を混ぜ合わせて調製されていますから、加減法や合法には適さないという欠点がありますが、飲み方が簡便で、成分の含量が一定になっているため効果にばらつきが少ないのが利点と言えます。

漢方では、さらに加減法と合法(ごうほう)があります。患者の状態によって一部の生薬の使用量を増減するのを加減法、二つの処方を併せて用いるのを合法と言います。エキス剤は基準となる一定量を混ぜ合わせて調製されていますから、加減法や合法には適さないという欠点がありますが、飲み方が簡便で、成分の含量が一定になっているため効果にばらつきが少ないのが利点と言えます。

空腹時や食前の服用が基本 なるべくお湯で溶かして飲む

漢方薬は、空腹時や食事の30分前に飲むことが望ましいとされています。そして、できるだけお湯に溶かし、少し冷めてから飲むようにしてください。ただし、吐き気があるなどの場合は、冷えてから服用するようにしましょう。また、エキス剤をお茶や牛乳、ジュース類などで服用することは有効成分の吸収に影響を与えたり、成分が化学変化を起こす可能性があるため避けたほうがよいでしょう。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ