ヘルスケアコラム

直接臓器に作用する西洋薬に対して多様な症状の緩和を試みる漢方薬

対症療法として効果を発揮 西洋薬との併用も一般的

生活習慣病は運動不足、過食、喫煙などの生活習慣とストレスなどが発症・進行に関与する疾患群で、発症予防・治療にあたっては食習慣、運動習慣、生活習慣の改善が求められます。糖尿病、高血圧、肥満、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症、肝疾患、循環器疾患、がん、歯周病などさまざまな疾患があります。

漢方薬によるこれら生活習慣病の治療は対症療法と言えます。漢方薬には西洋薬のように直接ホルモンを分泌させたり、血圧を下げるという作用はありません。このため、西洋薬との併用も一般的に行われています。

漢方薬によるこれら生活習慣病の治療は対症療法と言えます。漢方薬には西洋薬のように直接ホルモンを分泌させたり、血圧を下げるという作用はありません。このため、西洋薬との併用も一般的に行われています。

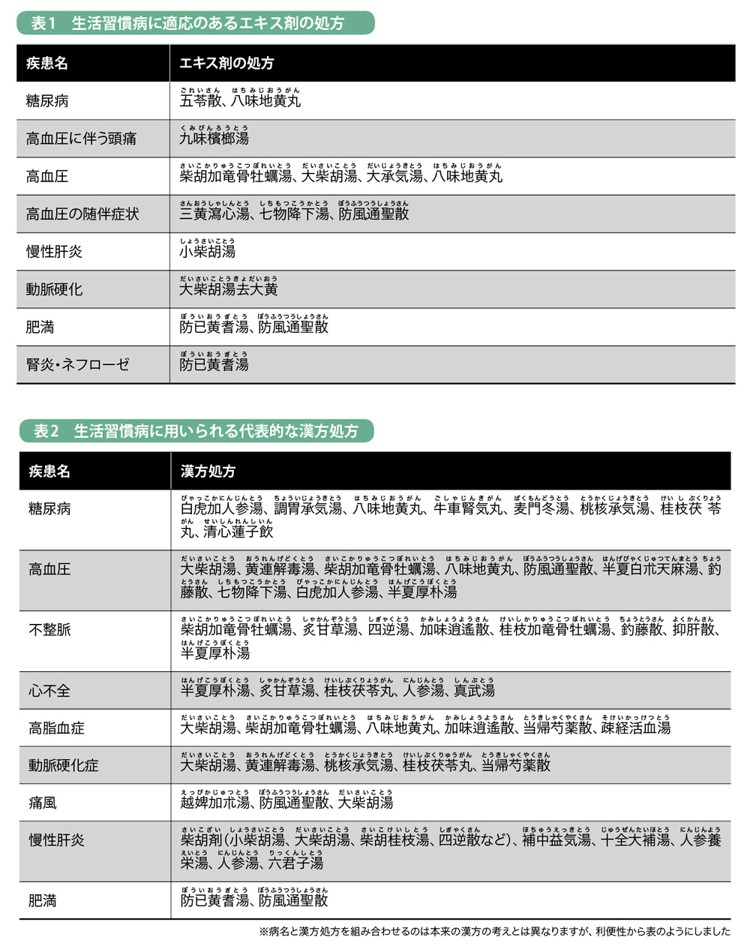

高血圧や糖尿病などに対する漢方薬の効き目

高血圧の漢方治療では、必ずしも直接的に血圧を下げるわけではなく、肩こり、のぼせ、めまい、不安などの随伴症状を緩和することで、結果的に高血圧の改善につなげます。重度の高血圧では、西洋薬を併用し血圧をコントロールしながら治療することになります。

糖尿病でも、糖尿病で見られる代表的な症状の口渇や頻尿などの改善を目標に、また神経障害、網膜症、腎症などの糖尿病合併症の発症予防または増悪予防を目的に漢方薬が用いられます。

漢方では「気」、「血」、「水」の循環があり、人体での働きの変化(過不足)により病気になるととらえます。高脂血症には「血」の状態の変化が関わっていると考えます。このため、漢方で瘀血(おけつ)(血液の滞留)と呼ぶ状態を改善する生薬が配合された処方が出されます。具体的には、血液の滞留を改善するとされる駆瘀血剤(くおけつざい)で動脈硬化の予防を試みます。

動悸、息切れなどは「気」と「水」の異常としてとらえます。動悸、息切れの背後に心疾患が隠れていることがありますから、西洋医学による検査を受けることが必要です。心疾患も生活習慣病とされており、漢方薬での治療は西洋薬で十分な効果が得られない場合の補助的なものと捉えるのがよいでしょう。

糖尿病でも、糖尿病で見られる代表的な症状の口渇や頻尿などの改善を目標に、また神経障害、網膜症、腎症などの糖尿病合併症の発症予防または増悪予防を目的に漢方薬が用いられます。

漢方では「気」、「血」、「水」の循環があり、人体での働きの変化(過不足)により病気になるととらえます。高脂血症には「血」の状態の変化が関わっていると考えます。このため、漢方で瘀血(おけつ)(血液の滞留)と呼ぶ状態を改善する生薬が配合された処方が出されます。具体的には、血液の滞留を改善するとされる駆瘀血剤(くおけつざい)で動脈硬化の予防を試みます。

動悸、息切れなどは「気」と「水」の異常としてとらえます。動悸、息切れの背後に心疾患が隠れていることがありますから、西洋医学による検査を受けることが必要です。心疾患も生活習慣病とされており、漢方薬での治療は西洋薬で十分な効果が得られない場合の補助的なものと捉えるのがよいでしょう。

慢性肝炎や肝硬変によく使われる柴胡剤

慢性肝炎、肝硬変では「柴胡剤(さいこざい)」と呼ばれる、柴胡の処方された漢方薬がよく使われています。生薬の柴胡は漢方で胸脇苦満(きょうきょうくまん)という肋骨(肋骨)の下部のあたりが押すと痛んだり、不快感がある症状に効果があるとされており、この症状は慢性肝炎で見られるものとほぼ一致します。また、慢性肝炎では疲労・倦怠を訴えることも多いことから、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)、十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)などの体力回復に用いられる漢方薬も処方されます。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ