ヘルスケアコラム

妊娠糖尿病 妊娠中に発生・認識した耐糖能異常 場合により血糖コントロールを行う

血糖が高くなりコントロール不能状態に

尿は腎臓でつくられますが、血液からいったん成分がろ過されたあと、さらに同じ腎臓のなかで必要なものを再吸収するという仕組みになっています。

ブドウ糖が血中に多すぎる場合、尿中に排泄されます。また、腎臓を通る血液が増えたために再吸収が間に合わなくなり、ブドウ糖が排泄されることがあります。どちらも尿に糖が出る尿糖という現象です。

前者は血糖が高くなっていてコントロールができない状態で、耐糖能異常と言われる病態です。

ブドウ糖が血中に多すぎる場合、尿中に排泄されます。また、腎臓を通る血液が増えたために再吸収が間に合わなくなり、ブドウ糖が排泄されることがあります。どちらも尿に糖が出る尿糖という現象です。

前者は血糖が高くなっていてコントロールができない状態で、耐糖能異常と言われる病態です。

発症率は妊娠女性の0.5~5.3% 糖負荷試験で早めに異常発見

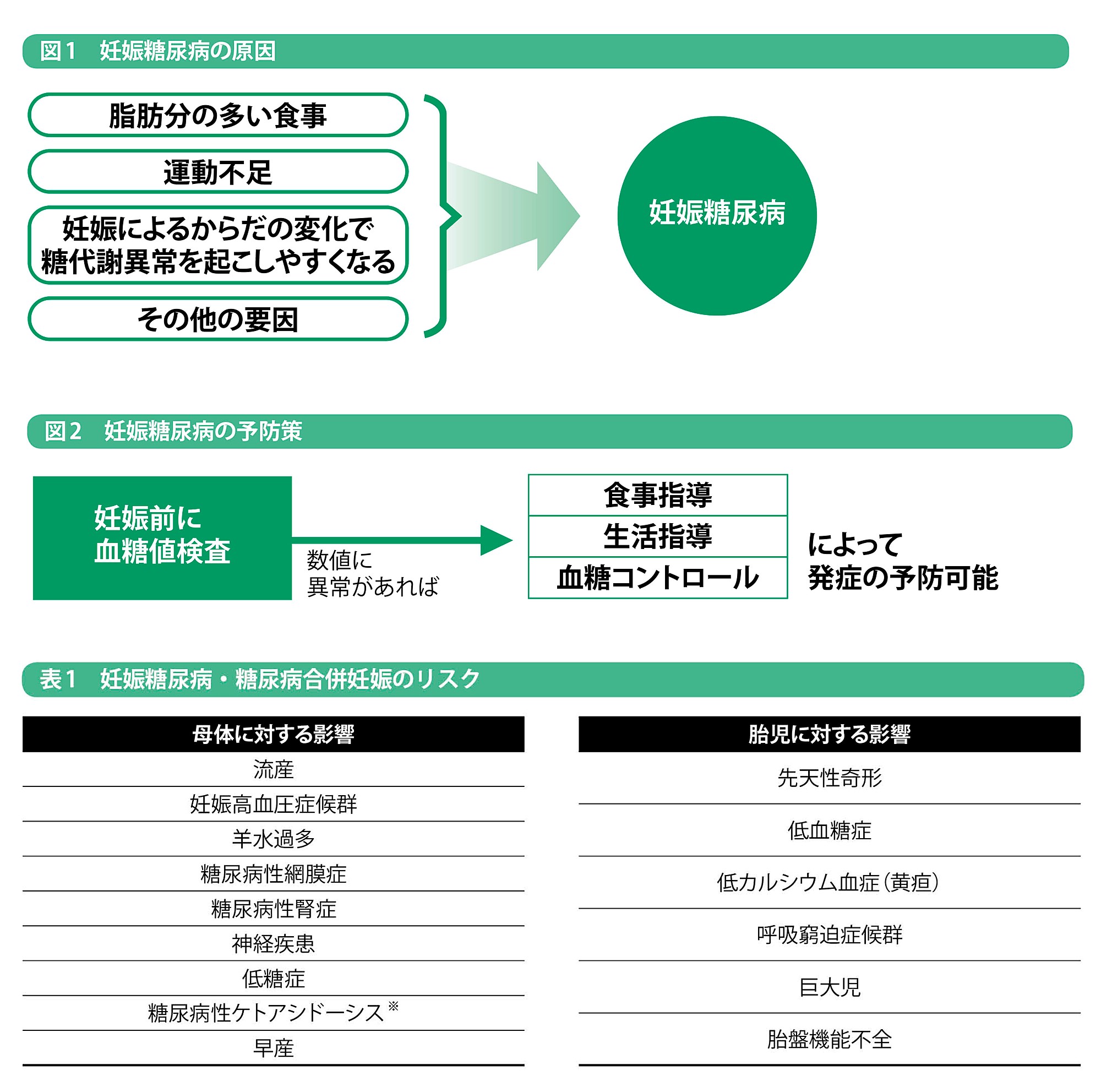

妊娠中に発生したか、または初めて認識された耐糖能異常を「妊娠糖尿病」(gestational diabetes mellitus: GDM)と定義しています(日本産科婦人科学会、1995年)。妊娠女性の妊娠糖尿病の発症頻度は0.5~5.3%と言われています。

これに対して、もともと糖尿病であった女性が妊娠した場合は「糖尿病合併妊娠」と呼ばれます。

尿糖の出現や随時血糖値の異常、家族歴などをきっかけに耐糖能異常をスクリーニングするための糖負荷試験※を行い、異常を早めに発見するように努めています。

これに対して、もともと糖尿病であった女性が妊娠した場合は「糖尿病合併妊娠」と呼ばれます。

尿糖の出現や随時血糖値の異常、家族歴などをきっかけに耐糖能異常をスクリーニングするための糖負荷試験※を行い、異常を早めに発見するように努めています。

新生児に合併症のリスク 産後も血糖コントロールを

妊娠糖尿病と診断されたら食事療法、生活指導のほか、場合によってはインスリンによる血糖コントロールを行います。

食事療法としては、妊娠初期の摂取カロリーは「標準体重(身長(㎡)×22)×30kcal+150 kcal」、妊娠後期は「標準体重×30kcal+350 kcal」を目安に、ほぼ1,200~1,440kcalの低カロリー食を守るようにします。血糖コントロールでは自分で血糖測定を1日に何回か行い、急激な血糖上昇が起こらないようにする必要があります。血糖コントロールの目標は静脈血漿(けっしょう)グルコース値※が食前100mg/dl以下、食後2時間120mg/dlです。血糖コントロールのためには、1日3食を1日6食とする分割食も有効です。各3食の割合を主食:補食=2:1にすると、3食から6食へ移行しやすいと言われています。糖尿病合併妊娠の場合には、妊娠前から経口糖尿病治療薬をインスリンに代えて、血糖コントロールをしっかり行います。妊娠初期から血糖コントロールは大事です。また、妊娠中はインスリンの必要量は増える傾向にあります。

また、新生児には巨大児、低血糖、低カルシウム血症、新生児呼吸窮迫症候群※、高ビリルビン血症※などの合併症を生じることがあります。

さらに、妊娠時だけでなく将来糖尿病を発症しやすくなるという心配がありますので、産後も引き続き気をつけることが必要です。

※糖負荷試験●50gまたは75gブドウ糖含有水を飲んだあと、母体の血糖値の推移を測定し、耐糖能力を見るテスト。

※静脈血漿グルコース値●静脈血中の血糖値のこと。

※新生児呼吸窮迫症候群●生後すぐに起こる新生児の呼吸不全の状態。肺機能の未熟性による。

※高ビリルビン血症●黄疸(おうだん)のもとであるビリルビン値が高いこと。生理的範囲を超えると治療が必要となる。

※糖尿病性ケトアシドーシス●代謝異常の一つで、昏睡に至ることがある。

食事療法としては、妊娠初期の摂取カロリーは「標準体重(身長(㎡)×22)×30kcal+150 kcal」、妊娠後期は「標準体重×30kcal+350 kcal」を目安に、ほぼ1,200~1,440kcalの低カロリー食を守るようにします。血糖コントロールでは自分で血糖測定を1日に何回か行い、急激な血糖上昇が起こらないようにする必要があります。血糖コントロールの目標は静脈血漿(けっしょう)グルコース値※が食前100mg/dl以下、食後2時間120mg/dlです。血糖コントロールのためには、1日3食を1日6食とする分割食も有効です。各3食の割合を主食:補食=2:1にすると、3食から6食へ移行しやすいと言われています。糖尿病合併妊娠の場合には、妊娠前から経口糖尿病治療薬をインスリンに代えて、血糖コントロールをしっかり行います。妊娠初期から血糖コントロールは大事です。また、妊娠中はインスリンの必要量は増える傾向にあります。

また、新生児には巨大児、低血糖、低カルシウム血症、新生児呼吸窮迫症候群※、高ビリルビン血症※などの合併症を生じることがあります。

さらに、妊娠時だけでなく将来糖尿病を発症しやすくなるという心配がありますので、産後も引き続き気をつけることが必要です。

※糖負荷試験●50gまたは75gブドウ糖含有水を飲んだあと、母体の血糖値の推移を測定し、耐糖能力を見るテスト。

※静脈血漿グルコース値●静脈血中の血糖値のこと。

※新生児呼吸窮迫症候群●生後すぐに起こる新生児の呼吸不全の状態。肺機能の未熟性による。

※高ビリルビン血症●黄疸(おうだん)のもとであるビリルビン値が高いこと。生理的範囲を超えると治療が必要となる。

※糖尿病性ケトアシドーシス●代謝異常の一つで、昏睡に至ることがある。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ