ヘルスケアコラム

分娩 分娩のプロセスをよく知り満足できるお産をめざそう

10カ月で赤ちゃん誕生 母体にとって分娩とはなんだろう?

妊娠成立からほぼ10カ月たつと、赤ちゃんが誕生します。母体側からは分娩と呼ばれるもので、胎児およびその付属物である臍帯(さいたい)と胎盤を母体から娩出(べんしゅつ)することを意味します。妊娠37週から41週末までが正期産と呼ばれます。それより早く生まれてしまう場合は早産で、赤ちゃんが母体外で生活していくための医療的な援助が必要になる場合もあります。

陣痛、産道、娩出物が出産時の3大ポイント

分娩の経過を左右する3要素があります。娩出力、産道、娩出物です。

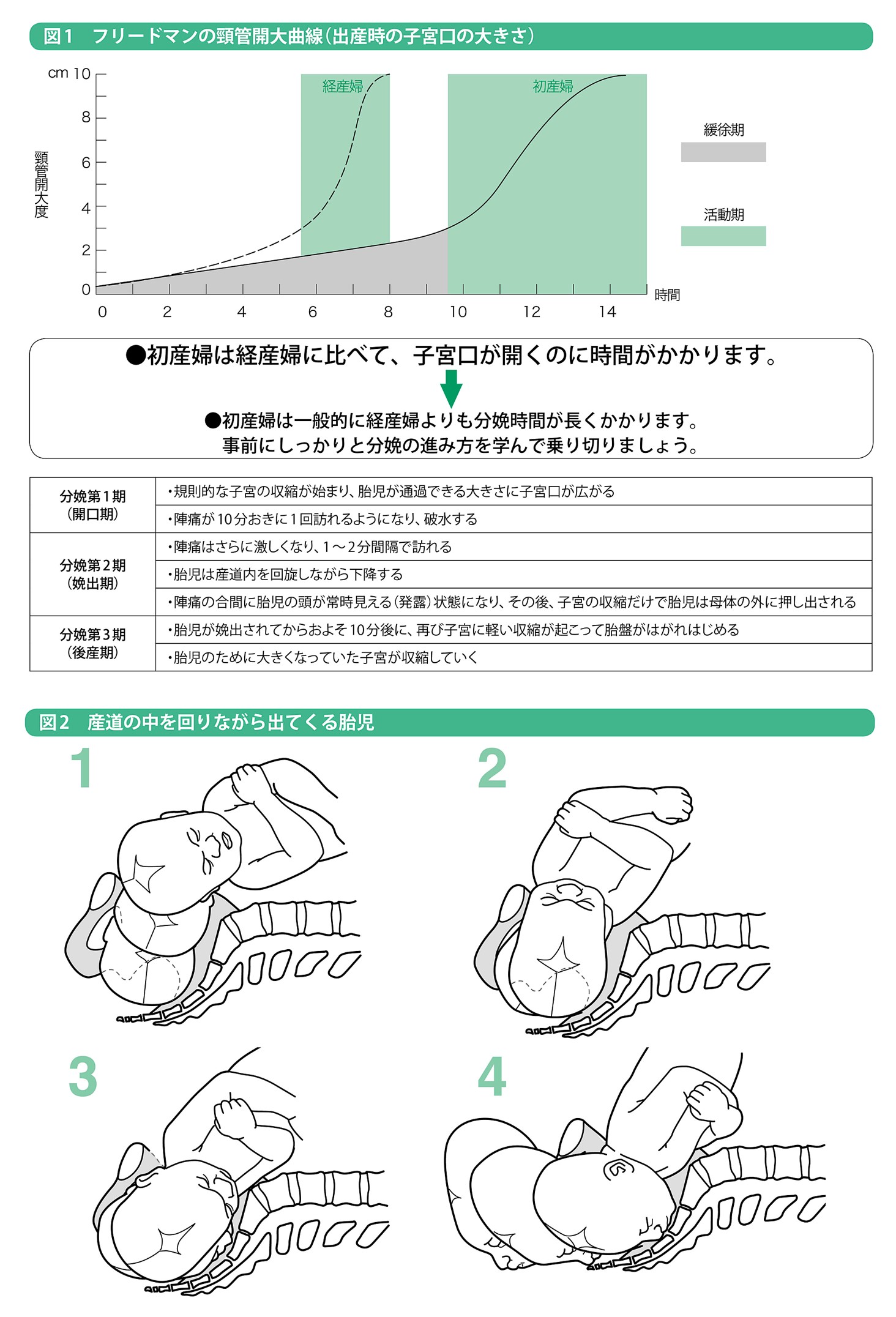

娩出力はいわゆる陣痛で、10分おきになったら分娩開始とされます。この周期的な子宮収縮は次第に強く、持続が長く、間隔が短くなり、子宮口を開大(かんだい)(10cm)して赤ちゃんを産道へ押し出します(図1)。

産道は骨盤の骨に囲まれた骨産道と、子宮の下部、頸部、膣と外陰部を合わせた軟産道から成ります。骨盤が狭い、変形している、子宮頸部が硬い、軟産道組織が伸びないことなどは分娩の妨げになります。

娩出物は胎児、胎盤、臍帯です。胎児は陣痛の力を借りて、産道の中を少しずつ回りながら(回旋)出てきます(図2)。途中、胎児が包まれた袋が破れ(破水)、陣痛発作時に胎児の頭が外陰部に見えるようになり(排臨(はいりん))、さらに発作間欠時にも後退しなくなり(発露)、ついに胎児は娩出されます。赤ちゃんの第一啼泣(ていきゅう)(母体外に出て産声をあげること)により肺呼吸がはじまると、臍帯が必要なくなり、胎盤が子宮から排出されてきます。胎児の娩出より前に胎盤が剥れたり(胎盤早期剥離)、産道に胎盤がかかっていたり(前置胎盤)、臍帯が出てきてしまう(臍帯脱出)などの場合が、危険な状態とされています。

分娩中は母児ともにリスクのある状態です。現在は分娩の進行中、子宮の収縮と胎児の心拍を同時に記録する分娩監視装置が母児の安全を守るために使用されます。

娩出力はいわゆる陣痛で、10分おきになったら分娩開始とされます。この周期的な子宮収縮は次第に強く、持続が長く、間隔が短くなり、子宮口を開大(かんだい)(10cm)して赤ちゃんを産道へ押し出します(図1)。

産道は骨盤の骨に囲まれた骨産道と、子宮の下部、頸部、膣と外陰部を合わせた軟産道から成ります。骨盤が狭い、変形している、子宮頸部が硬い、軟産道組織が伸びないことなどは分娩の妨げになります。

娩出物は胎児、胎盤、臍帯です。胎児は陣痛の力を借りて、産道の中を少しずつ回りながら(回旋)出てきます(図2)。途中、胎児が包まれた袋が破れ(破水)、陣痛発作時に胎児の頭が外陰部に見えるようになり(排臨(はいりん))、さらに発作間欠時にも後退しなくなり(発露)、ついに胎児は娩出されます。赤ちゃんの第一啼泣(ていきゅう)(母体外に出て産声をあげること)により肺呼吸がはじまると、臍帯が必要なくなり、胎盤が子宮から排出されてきます。胎児の娩出より前に胎盤が剥れたり(胎盤早期剥離)、産道に胎盤がかかっていたり(前置胎盤)、臍帯が出てきてしまう(臍帯脱出)などの場合が、危険な状態とされています。

分娩中は母児ともにリスクのある状態です。現在は分娩の進行中、子宮の収縮と胎児の心拍を同時に記録する分娩監視装置が母児の安全を守るために使用されます。

産む側の主体性や医療の進歩で出産に対する意識も変化

分娩の進行が順調でないときの医療行為として陣痛促進剤、吸引分娩、鉗子(かんし)分娩、帝王切開術などが用いられることがあります。そして、麻酔を使用して分娩時の痛みを和らげようという麻酔分娩(硬膜外麻酔が多い)も行われています。

一方、正常分娩において産む側の主体性を重視して分娩を乗り切ろうとするアクティブバースの概念が1980年代から唱えられ、分娩時の産婦の自由度も広がっています。

不妊治療の進歩、少子化など社会環境の変化につれ、分娩に対する意識も変化しているのです。

一方、正常分娩において産む側の主体性を重視して分娩を乗り切ろうとするアクティブバースの概念が1980年代から唱えられ、分娩時の産婦の自由度も広がっています。

不妊治療の進歩、少子化など社会環境の変化につれ、分娩に対する意識も変化しているのです。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ