ヘルスケアコラム

カルシウム(Ca)と骨 日本人に不足しているミネラル 骨の強化に積極的な摂取を

骨や歯の主成分 体内のさまざまな働きにも関与

カルシウムは人体にもっとも多く含まれるミネラルであり、99%が骨と歯に存在し、骨格を形成しています。残りの1%は血液や細胞内に存在し、心臓の機能調整、筋肉の収縮や弛緩、血液凝固など人が生きていくうえで欠かせない機能に関与しています。骨はからだを支える働きだけでなく、カルシウムの貯蔵庫として、血液中のカルシウム濃度を一定の濃度になるように厳密に維持する役割を演じています。

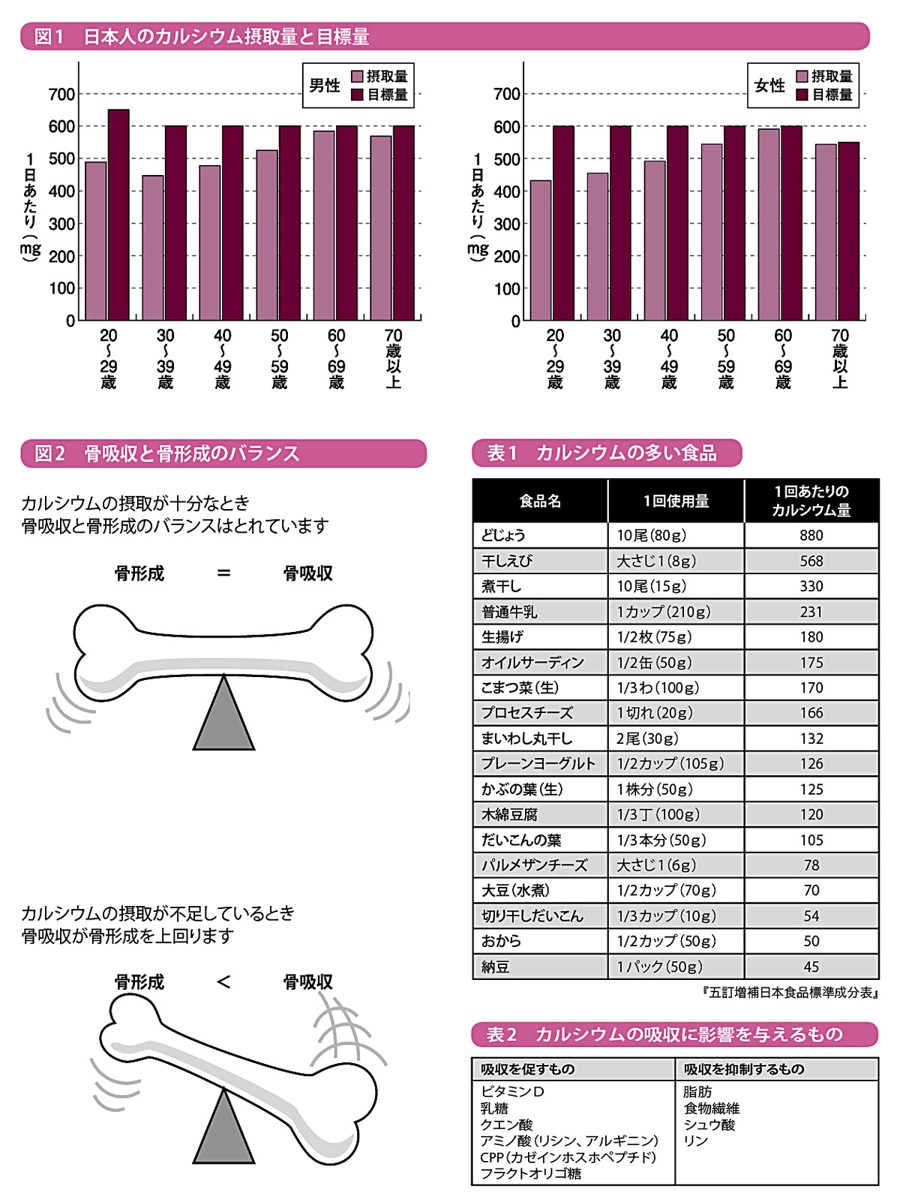

厚生労働省が毎年実施している国民健康・栄養調査の結果によると、日本人のカルシウム摂取量は1日あたり538mgであり、目標量を下回っているのが現状です(図1)。

厚生労働省が毎年実施している国民健康・栄養調査の結果によると、日本人のカルシウム摂取量は1日あたり538mgであり、目標量を下回っているのが現状です(図1)。

骨吸収が骨形成を上回ると骨折しやくなるので注意

骨は常に骨吸収(古い骨を壊す作用)と骨形成(新しい骨をつくる作用)を繰り返すことによって再構築され、骨のしなやかさや強さを保っています(図2)。骨吸収が骨形成を上回ったときには、骨は脆くなっていきます。この状態が長く続くと、骨がスカスカになり、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。これを「骨粗しょう症」と言います。

カルシウム摂取不足によって血液中のカルシウム濃度が低下すると、ビタミンD、副甲状腺ホルモン、カルシトニンなどのカルシウム調節ホルモンの働きにより、骨からカルシウムが溶け出し、血液中のカルシウム濃度を維持します。その結果、骨のカルシウム量が低下し、骨が脆くなっていきます。骨粗しょう症は昔からある病気ですが、近年寿命が延び、高齢者人口が増えてきたため、特に問題になってきています。日本では約1,000万人の患者さんがいると言われており、高齢者人口の増加に伴ってその数は増える傾向にあります。

カルシウム摂取不足によって血液中のカルシウム濃度が低下すると、ビタミンD、副甲状腺ホルモン、カルシトニンなどのカルシウム調節ホルモンの働きにより、骨からカルシウムが溶け出し、血液中のカルシウム濃度を維持します。その結果、骨のカルシウム量が低下し、骨が脆くなっていきます。骨粗しょう症は昔からある病気ですが、近年寿命が延び、高齢者人口が増えてきたため、特に問題になってきています。日本では約1,000万人の患者さんがいると言われており、高齢者人口の増加に伴ってその数は増える傾向にあります。

ビタミンDと一緒にとるとカルシウム吸収率がアップ

食品中のカルシウムが腸管で吸収される割合は低く、牛乳で約40%、肉や小魚で約30%、野菜は約20%と言われています。したがって、健康な骨を維持するためには十分な量のカルシウムを摂取することを心がけると同時に、食品からのカルシウムの吸収を高めることも大切になります(表1)。カルシウムの吸収に影響を与えるものについて表2に載せました。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、日光に当たるとからだの中で自然につくられます。そのためにビタミンDを摂取するだけでなく、日光に当たることもカルシウムの吸収を高めることにつながります。また、加工食品に多く含まれているリンはカルシウムの吸収を抑制するため、リンのとりすぎにも気をつける必要があります。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、日光に当たるとからだの中で自然につくられます。そのためにビタミンDを摂取するだけでなく、日光に当たることもカルシウムの吸収を高めることにつながります。また、加工食品に多く含まれているリンはカルシウムの吸収を抑制するため、リンのとりすぎにも気をつける必要があります。

【引用・参考文献】

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

総監修:渡邊 昌、和田 攻 100歳まで元気人生!「病気予防」百科 日本医療企画

お問い合わせ

お問い合わせ