先生の声

登山前に注意!知っておくべき「高山病」とは(その3)

初めての登山!頂上に登った時のことやみんなで楽しく登っていることを想像して、心弾ませている人も多いと思います。しかし、初めての登山にはたくさんの危険が潜んでいます。その代表的なものの一つが「高山病」。せっかくの楽しい登山が台無しにならないよう、また万が一病気になってしまったときにすぐに対処できるよう、最低限の知識を身につけて登山に臨みましょう。

予防策はあるの?

余裕のある計画を立てる、無理をしない、注意すべき症状が出たら下山し適切な治療を受けることが重要です。皆さんができる高山病予防をまとめました。

①登山計画

高山病になりやすいかどうかは個人差があり事前に調べる方法はありません。最も重要な事は急激に高地にあがらない、余裕のある登山計画を立てる事です。スケジュールの他に、現地周辺で利用な医療施設や連絡先なども確認をしてください。

特に過去に高山病になった事のある方、片頭痛がある方は高山病が出やすいので注意をしてください。またうっ血性心不全や呼吸不全の方は高地に行く事自体が可能か主治医の先生と相談してください。狭心症や心筋梗塞の方が高山病になる危険性は通常の方と変わりないそうですが、心臓の発作が出た時に迅速に適切な治療が受けられるか懸念されますので十分ご検討ください。

②体調管理、生活習慣

・カゼ等の病気や疲労、睡眠不足はもちろん避けてください。

・高地で食べ過ぎると胃腸や肝臓等への血液循環が増え、脳等への血液が不足して低酸素症状が悪化する危険性があります。腹八分目を意識してください。

・お酒を飲むと尿量が増え脱水状態になりやすくなります。またお酒で酔ったのか、山酔い症状なのか区別がつかず、手当が遅れてしまうかもしれません。

・水分は十分にとってください。1日に必要な水分は平地で1日1800mlから2000mlですが高地では3000mlを目安にしてください。

・高地では深い眠りが減るため熟睡感がなく、不眠を訴える事が多なります。睡眠剤の使用は呼吸中枢を抑えて呼吸が止まってしまう危険性があるのでできるだけ避けてください。睡眠剤を常用している方は使用量を増やさないよう注意してください。

③高所順化

早い呼吸でなるべく多くの酸素を取り込み、アルカリ性に傾いた血液は尿中に重炭酸をどんどん排出する事で調整します。このような肺と腎臓の機能の調整で高地に呼吸の状態が慣れるには4~7日かかるといわれています。これを「高所順化」といいます。高地に到着した後はすぐに休養をとるのではなく、30分から1時間ほど歩きまわったほうが高所順化しやすくなるという方もいます。

④予防薬

ダイアモックスという薬を高地に向う前日から3日後まで朝夕2回、1回半錠づつ服用します。この薬は尿へ重炭酸を出して高地順化を促します。ただし高山病を完全に予防する物ではありません。またサルファ剤のアレルギーのある方は使用できません。手足にしびれを感じる事がありますが多くは次第によくなります。利尿剤の一種ですが重炭酸に関係ない、他の利尿剤の使用は脱水を悪化させてしまうのでダイアモックスの代わりにはなりません。なお、お医者さんから予防薬を処方してもらう際は自費診療になります。

⑤詳しい相談

登山に関する健康上の詳しい相談は、まずはご自身の状態を良く把握している主治医の先生に相談ください。また高山病に詳しい先生を探す際は

日本旅行医学会:http://jstm.gr.jp/

の認定医一覧から近くの認定医の先生を捜す事ができます。

お医者さん達の登山サークル等がある大学病院や地域の医師会も少なくないので問い合わせの上、相談できるかもしれません。

①登山計画

高山病になりやすいかどうかは個人差があり事前に調べる方法はありません。最も重要な事は急激に高地にあがらない、余裕のある登山計画を立てる事です。スケジュールの他に、現地周辺で利用な医療施設や連絡先なども確認をしてください。

特に過去に高山病になった事のある方、片頭痛がある方は高山病が出やすいので注意をしてください。またうっ血性心不全や呼吸不全の方は高地に行く事自体が可能か主治医の先生と相談してください。狭心症や心筋梗塞の方が高山病になる危険性は通常の方と変わりないそうですが、心臓の発作が出た時に迅速に適切な治療が受けられるか懸念されますので十分ご検討ください。

②体調管理、生活習慣

・カゼ等の病気や疲労、睡眠不足はもちろん避けてください。

・高地で食べ過ぎると胃腸や肝臓等への血液循環が増え、脳等への血液が不足して低酸素症状が悪化する危険性があります。腹八分目を意識してください。

・お酒を飲むと尿量が増え脱水状態になりやすくなります。またお酒で酔ったのか、山酔い症状なのか区別がつかず、手当が遅れてしまうかもしれません。

・水分は十分にとってください。1日に必要な水分は平地で1日1800mlから2000mlですが高地では3000mlを目安にしてください。

・高地では深い眠りが減るため熟睡感がなく、不眠を訴える事が多なります。睡眠剤の使用は呼吸中枢を抑えて呼吸が止まってしまう危険性があるのでできるだけ避けてください。睡眠剤を常用している方は使用量を増やさないよう注意してください。

③高所順化

早い呼吸でなるべく多くの酸素を取り込み、アルカリ性に傾いた血液は尿中に重炭酸をどんどん排出する事で調整します。このような肺と腎臓の機能の調整で高地に呼吸の状態が慣れるには4~7日かかるといわれています。これを「高所順化」といいます。高地に到着した後はすぐに休養をとるのではなく、30分から1時間ほど歩きまわったほうが高所順化しやすくなるという方もいます。

④予防薬

ダイアモックスという薬を高地に向う前日から3日後まで朝夕2回、1回半錠づつ服用します。この薬は尿へ重炭酸を出して高地順化を促します。ただし高山病を完全に予防する物ではありません。またサルファ剤のアレルギーのある方は使用できません。手足にしびれを感じる事がありますが多くは次第によくなります。利尿剤の一種ですが重炭酸に関係ない、他の利尿剤の使用は脱水を悪化させてしまうのでダイアモックスの代わりにはなりません。なお、お医者さんから予防薬を処方してもらう際は自費診療になります。

⑤詳しい相談

登山に関する健康上の詳しい相談は、まずはご自身の状態を良く把握している主治医の先生に相談ください。また高山病に詳しい先生を探す際は

日本旅行医学会:http://jstm.gr.jp/

の認定医一覧から近くの認定医の先生を捜す事ができます。

お医者さん達の登山サークル等がある大学病院や地域の医師会も少なくないので問い合わせの上、相談できるかもしれません。

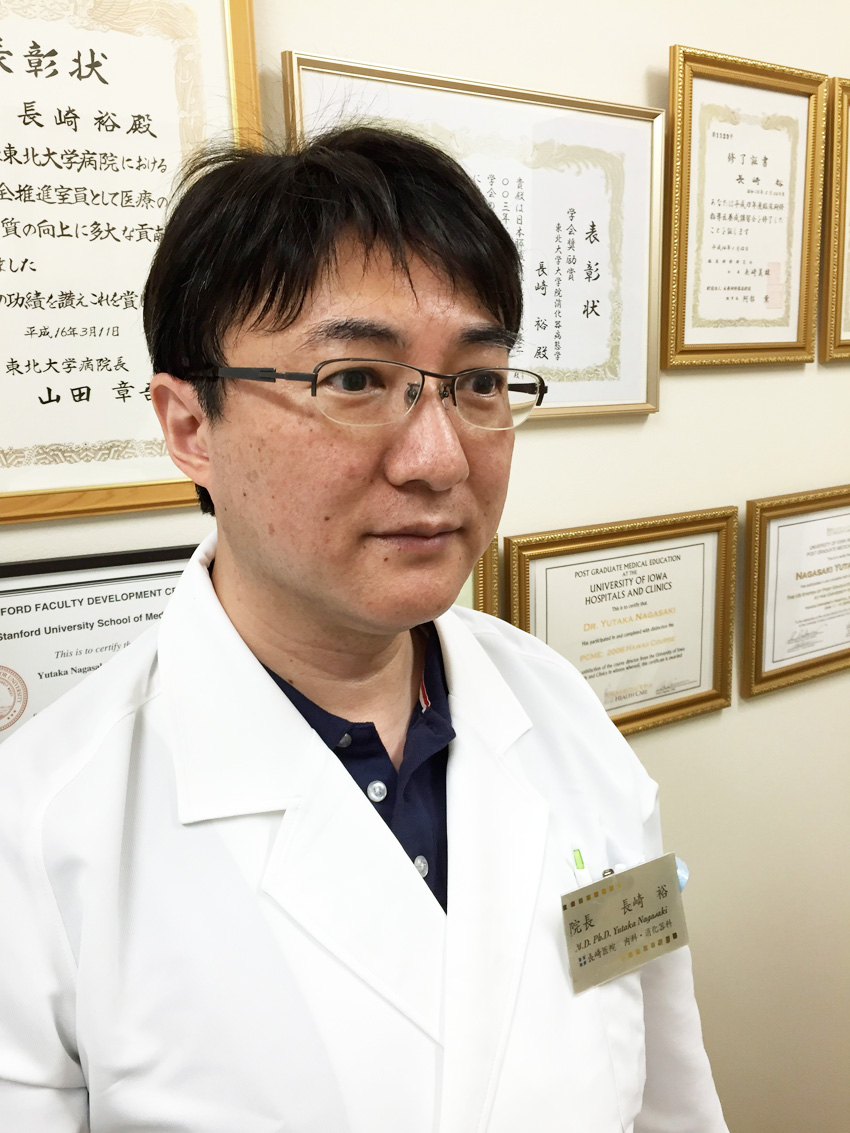

執筆者

長崎医院

院長 長崎裕

(略歴)

平成3年3月、東北大学医学部卒業

平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医

平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)

平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任

平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員

平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手

平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長

平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長

院長 長崎裕

(略歴)

平成3年3月、東北大学医学部卒業

平成v3年6月、山形市立病院済生館 内科研修医

平成5年4月、東北大学医学部第三内科入局(膵グループ)

平成10年4月、福島市大原医療センター消化器科赴任

平成11年4月、東北大学医学部第三内科 消化器内科)医員

平成12年10月、東北大学医学部総合診療部 助手

平成19年4月、東北大学病院総合診療部 講師、医局長、副部長

平成22年3月、東北大学医学部教室員会 委員長平成23年6月、長崎医院 院長

お問い合わせ

お問い合わせ